コロナ下でもできる!主体的・対話的で深い国語授業

現行学習指導要領の全面実施元年にもかかわらず、「3密」を避けるために学習指導においても多くの制約を強いられています。この時期の国語科の授業において、全国のベテランの先生方が、「主体的・対話的で深い学び」の遂行に向けて実践している工夫を詳しく取材します。

目次

教材文との対話や自身の経験などを通して考えるような、自己内対話をしっかり行う

(東京都公立小学校教諭・橘 由紀)

私は「主体的・対話的な学び」と「深い学び」は並列関係にはないのではないか、と思っています。対話的な学びが欠けていると深い学びにつながらなかったり、対話があっても、そこに主体性がないと深い学びにはつながらなかったりするような気がします。

また、しっかりした問いがあり、子供たちがその問いに向き合っても、一人の考えで完結してしまったら深い学びにはつながらないと思います。友達との対話や教師の問いを通して、自分の考えが揺さぶられたり、より確かになったりするというような、考えが変容するプロセスが深い学びにつながると思います。ですから、深い学びにつなげる方法として、対話は非常に大事な手段だと思います。

ただし対話には、友達との対話だけでなく、教材文との対話や自分自身の過去の経験などを通して考えるような自己内での対話など、多様な対話が考えられます。ですから、このような話す必要のない対話は、まずしっかりやらなければならないと思います。

友達との対話については、本校では3密を避けるため、自分の考えをまとめて書いたものを回して、友達から付箋でコメントをもらって…というように、書いたものでやりとりする取り組みも行ったりしています。

紙でのやりとりになると、自分が何を伝えたいかをしっかり考えて書くことが必要になるので、そこは自分の意見を表現するという点ではとても力になると思います。

書くということは、思い付いたことを表現する過程で、どういう書きぶりで書けばよいのか、自分の考えを伝えるにはこの方法が最良だろうかと考えるので、話すよりも確かに思考が働くと思います。

ただし書くことは、レスポンスに時間がかかるというデメリットがあります。話すことなら、相手からすぐにレスポンスがきて、自分の考えを修正したり、補足して付け足したりできますが、書くとやりとりが1往復するのにも時間がかかります。

また書くことを増やすと、書くのが苦手な子、話すほうが得意な子にはつらいので、偏りすぎないことが大切だと思います。

しかし「これまで通りに直接話す」というのも問題があるため、本校の実践研究では、隣の学級が体育や音楽などで教室にいないときに二つの教室を使い、物理的に距離をとって直接音声言語を使って、話し合うことも行ったりしてきています。

ちなみに今後、タブレット端末を用いた授業を行うようになると、誰が何を考えているのか、すぐに1画面で共有できるので、書くことと交流が一気につながり、書くことによる交流の時間というマイナス面も変わってくるだろうと思います。

子供の考えの形成には、字での交流も有効

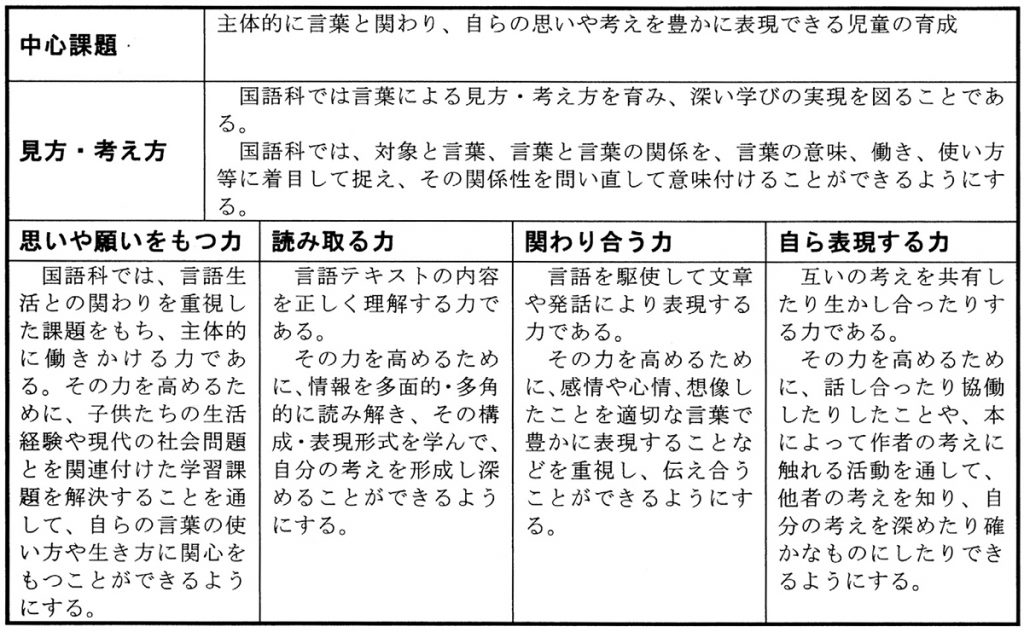

具体的な授業場面でどのような対話を行うかについては、どのような言語活動を行うかで変わってくると思います(資料参照)。

ただその前提として、自分と同じ考えの人と交流するか、異なる考えの人と交流するかで、いろいろな深まりの違いがあると考えます。

今私がときどき行う方法としては、読み取ったことを書いたノートを机に並べておいて、自分が興味のある人の所に行って、それを読んで自分の考えをより深めるのに使うという方法があります。

例えば三年生の「モチモチの木」で、ある場面の豆太に勇気があるかどうかを考えるときにみんなで、勇気があると考えるか、ないと考えるかを挙手させます。そのうえで人を選んで見に行くわけです。

そのとき「自分はなんとなくこう読んだけれど、根拠が見付からない」という子なら、同じ判断をした子の意見を読んで自分の助けにします。

一方、自分の考えや根拠が明確になっている子は、違う考えの子のノートを見て、自分の考えを見直すことに使えばよいと思います。これは準備も必要なく、すぐにできる方法だと思います。

あるいは豆太の勇気の変化について、学級全体で交流していく場面があるとすれば、心情曲線を黒板に描き、「自分の考えではこの辺り」と、各自がネームプレートを貼っていくような方法も考えられるでしょう。

貼った位置が自分と大きく異なる人の意見は、必ず聞いてみたいと思うでしょうし、近い人の意見は必ず、自分の考えを確かなものにするのに役立つはずです。

最後に私は、絶対に言葉で話したほうがよいと思うときには先にも説明したような方法で、人数を減らして行えばよいと思います。ただし他の方法でできる場合には、話すことは避ければよいでしょう。

ちなみに私個人の考え方としては、ある程度、自分の考えが形成されるまでは、友達の文を見るなど、字で交流することが有効だと思います。

そして学習の後半で自分なりの考えが、しっかり根拠をもって形成されてきたときには、直接話をしたほうがよいと思います。

自分の考えが確かにあれば、人に伝えてみたいし、直接返ってくる言葉も欲しいと思うものです。実際に話をしたほうが、子供たちも気持ちが乗るし、人と人との関わりとして感じるものもあり、心が動くことでより主体的に学びに向かうことができるはずです。