在宅環境ならではの学びの実践──宝仙学園小学校のオンライン授業

コロナ休業期間中、多くの小学校がオンライン授業に取り組みました。そして対面授業に戻った今、オンライン授業での経験や成果を新しい学びにつなげていく動きも見られます。

宝仙学園小学校(東京・中野区)は、休業が決定してすぐ「オンライン学校」をスタート。試行錯誤で授業を行うなかで、先生たちは「在宅環境であるからこそ効果を発揮する学習がある」ことに気づいてさまざまな取り組みを始めました。その実践と現在の状況、そしてコロナ後の学びについて、同校の加藤朋生先生に詳しくうかがいました。

加藤朋生(かとう・ともお) 宝仙学園小学校研究主任。2011年から宝仙学園小学校教諭。熱海ライフセービングクラブの理事やキャンプリーダーを務める。自転車で日本縦断・アジアの旅を敢行中。社会とつながる学びのデザインとチームでの共同研究に努める。IntelMasterTeacher。Microsoft Innovative Educator Experts。ロイロ認定Teacher。日本親子コーチング協会認定コーチ。ピットインカードインストラクター。日本即興コメディ協会認定心理的安全性アンバサダー。HSPカウンセラー。メンタルトレーナー。

目次

1年生が取り組んだ「わくわくチャレンジ学習」

コロナ休業中のオンライン学習は、毎日走りながら考え、実行し、修正しながら進めました。いろいろトライするなかで、私たちは、在宅環境でしかできないこと、在宅でこそ効果が上がる学びがあることに気づきます。入学当初からオンライン授業だった1年生が取り組んだ「わくわくチャレンジ学習」もその一つでした。

「オンライン学校」の期間中、宝仙学園小学校では子どもたちのオンライン疲れを考慮して、授業は午前中に集中させていました。そして各家庭に、授業以外の時間に子どもたちが「何かに取り組む」ようにアドバイスしました。1年生は「わくわくチャレンジ学習」として毎日何か新しいことに挑戦し、その様子をクラスの仲間と共有することにしました。

テーマはもちろん自由です。発表も、文字を書いたり写真や絵を使ったり、好きな方法で行います。保護者を対象にZoomでロイロノート研修会を行い、提出箱を毎日作ってそこにアップロードしてもらいました。

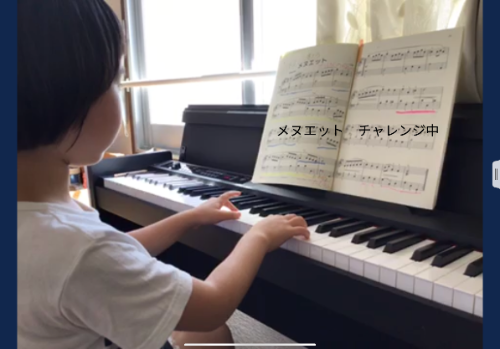

当初は、子どもたちの多くは、掃除や料理といったお手伝いにチャレンジしました。生活体験の少ない1年生は、家庭でお手伝いをすることも新しい体験で、いろいろな効果を生みます。そのうち、すごいチャレンジも出てくるようになりました。例えば、行きつけのパン屋さんに行って店員さんにインタビューしたり、マインクラフトで作った世界を体験したりするなどです。発表方法も、スライドを使ってストーリー仕立てにしたり、動画を投稿したりと、いろいろな工夫をするようになりました。

それぞれのチャレンジの発表は、クラス内だけでなく、学年全体で共有し、特にすてきな作品は、私がオンライン朝の会で紹介しました。

共有することで仲間を知り、他者意識が生まれる

1年生はまだお互いの顔もよく知らない状況だったので、チャレンジを共有することは、友だちを知るための貴重なリソースになったと感じています。また、他の子どもたちの作品から学んでもらうことも狙いでした。実際、作品を見合っているうちに、子どもたちはどんどんクオリティの高い作品を作るようになりました。

印象的だったのは「他者意識」が芽生えたことです。発表するとき画面の向こうの聞き手に語りかけるYouTuberのような口調やアングルを使う子どもたちが現れました。課題を自分の中で完結させるのではなく、他の人に「伝える」ことを意識して作るようになったのです。

例えば「作文の書き方」を発表した投稿。1年生はまだ作文の書き方を習っていませんが、それをみんなに向けて自分なりに説明していました。また、折り紙でバラを折る方法を動画で投稿した女の子がいて、その作品があまりにも見事だったので、自分でもそれを作って発表した男の子がいました。発表の最後には「◯◯さんありがとー」と女の子へのお礼のメッセージがあり、子どもたち同士のコミュニケーションも生まれました。