小4理科「すがたをかえる水」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校教諭・馬塲隆太

編集委員/文部科学省教科調査官・鳴川哲也、福岡県公立小学校校長・福田修二

目次

単元のねらい

水の状態に着目して、温度の変化と関係付けて、水の状態を調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に既習の内容や生活経験を基に、根拠のある予想や仮説を発想する力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

単元の流れ(総時数7時間)

一次 温めた時の水の様子(4時間)

①水を加熱した時の様子を観察し、温度変化を調べる。(2時間)

②水が沸騰している時に出てくる泡を調べる。(2時間)

(1)沸騰している水から出ている泡を調べる。

(2)水蒸気を集め、水の状態変化について調べる。

二次 冷やしたときの水の様子(2時間)

水を冷やして、温度を変化させた時の水の様子を調べる。(2時間)

三次 温度と水の姿(1時間)

温度によって変わる水の姿についてまとめる。(1時間)

単元デザインのポイント

見方 主として「原因と結果」

温度変化させることで、水はどのような状態になるのかという原因と結果という見方で事象を捉える。

考え方

水を温めたり、冷やしたりしたときの状態変化と温度変化を「関係付け」ながら考える。

導入のポイント

「もののあたたまり方」の学習では、水の温まり方について調べましたね。

導入の場面では、子供にとって身近なものの写真を基に生活経験をふり返るようにしましょう。

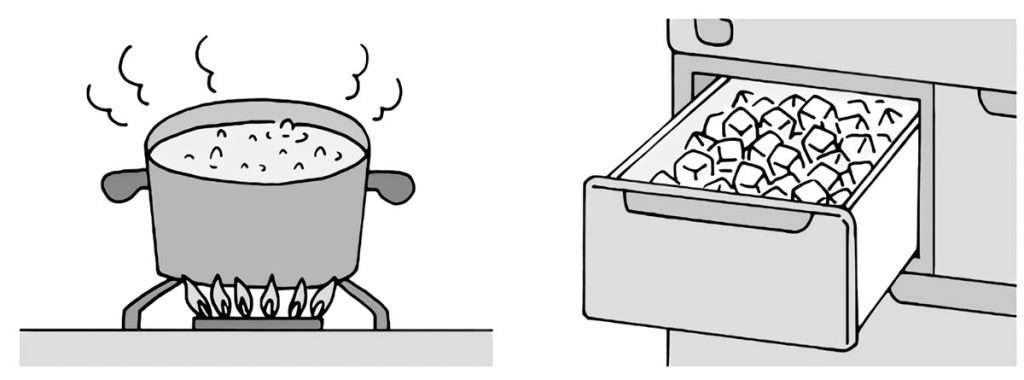

家で、水を温めたり冷やしたりしたことはありますか。

鍋に水を入れて温めたことがあります。

冷蔵庫で氷を作ったことがあります。

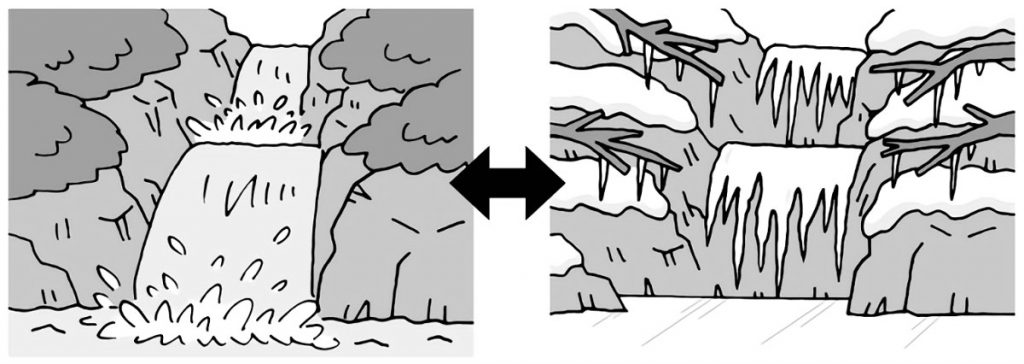

視覚的に違いを捉えやすくするために、同じ場面、同じ視点で撮られた水の様子を見せることで疑問や興味をもちやすくなります。

2枚の写真を見て気付いたことはありますか。

滝が凍っているね。

どうしてそれぞれ様子が違うのだろう。

温度が関係しているんじゃないかな。

学習問題

水を温めたり、冷やしたりすると水の様子が変わるのか。

今までの学習や生活のなかから「水を温めたり冷やしたりする」経験を話し合うなかで、「水の状態変化と温度変化」に視点を向けるのがポイントです!

活動アイデア

単元導入時には、これまでの学習内容や水を温めたり、冷やしたりした生活経験を具体的に話し合い、「水の状態変化と温度変化」に視点を置いた学習問題を設定します。話し合った内容を根拠にすることで、水の状態変化を調べるときに、子供たちは温度変化と関係付けながら根拠のある予想を発想することができます。

授業の展開例(第一次 第3時)

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小三小四』2020年2月号より