小2生活「みんなでつかう 町のしせつ」指導アイデア

執筆/宮城県公立小学校教諭・岡稚佳

編集委員/文部科学省教科調査官・渋谷一典、宮城県公立小学校教諭・鈴木美佐緒

目次

期待する子どもの姿

【知識及び技能の基礎】

公共物や公共施設の利用を通して、身の回りにはみんなで使うものがあることや、それらを支えている人々がいることが分かり、生活に必要な習慣や技能を身に付けている。

【思考力、判断力、表現力等の基礎】

公共物や公共施設を利用するよさを感じたり働きを捉えたりしている。

【学びに向かう力、人間性等】

公共物や公共施設を支えている人に関心をもち、公共施設や公共物を大切にし、正しく、安全に利用しようとしている。

子どもの意識と指導の流れ

(8時間)

子どもたちの生活圏の中の公共施設に関心をもたせ、その存在や役割、支えている人々を知り、公共施設を利用して自分の生活を楽しく豊かにしようとする子どもの姿を目指しましょう。

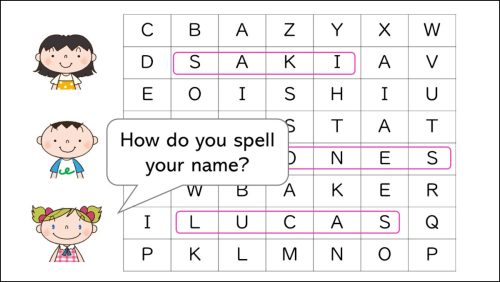

図書館ってどんなところ?(2時間)

① 利用したことのある子どもの話やチラシ、写真、ホームページ等から、図書館について調べる。

② 図書館に行く方法を考え、準備をする。

「調べたい本を探しに行くため」など、公共施設に行く目的をしっかりもたせましよう。事前に図書館と連絡を綿密に取り合い、指導することなどを確認しておきましょう。子どもの実態に応じて、公共交通機関の利用の仕方を身に付けさせる活動を取り入れるのもいいですね。

行ってみよう! 聞いてみよう!(6時間)

①②地域の図書館へ行って本を借り、図書館を利用する。

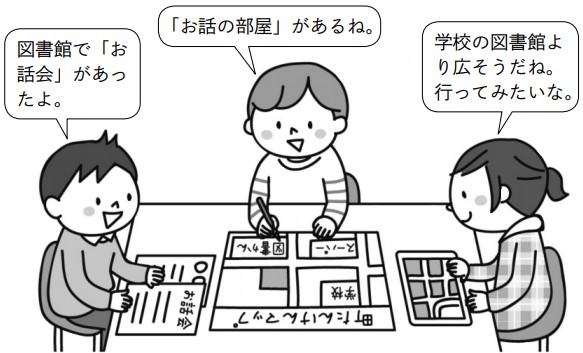

③活動を振り返り、見てきたことや気付いたことを伝え合う。

④⑤振り返り活動で出てきた疑問を、図書館で働く人や司書と関わる活動を通して解決する。

⑥インタビューしたことや利用して分かったことをまとめる。

•「司書」「カート」など、子どもになじみの薄い言葉や施設利用のルールは、事前に確認しておきます。写真や解説を掲示するなどして、安心して活動できるようにしましょう。

• 複数回利用するよう、活動計画を設定します。保護者に協力してもらい、授業以外でも利用できると、より指導の効果が高まります。

• 司書やボランティア、利用者等と関わることを通して、それぞれの思いや工夫、公共施設としての役割に気付かせましょう。

活動のポイント1

活動への意欲と指導の効果を高める工夫をする

町探検マップの再利用

事前

町探検で利用したマップに、地域の公共施設で行われている催し物などの情報を書き込んだり、市政便り、地域の公共施設の広報誌やホームページを提示したりして公共施設に関心をもたせます。

事中

対象の公共施設の写真や鳥瞰図を掲示し、学習への関心を高めます。調べたいことや疑問、気付いたことや分かったことを記入して、学級で情報を共有することにより、自分が気付かなかったことがあることを認識させ、意欲的な活動へとつなげることができます。

事後

授業以外で公共施設を利用した子どもたちの様子を写真や掲示物に書き込み、伝え合いの場を設定します。公共施設を何度も利用することで、活動の深まりや継続が期待されます。

他教科、他単元との関連を図る

イラスト/熊アート

『教育技術 小一小二』2020年1月号より