読解力を育む!立命館小の「読書大好き大作戦」

子供たちが生きる力を育むための重要な基盤の1つが読解力です。ビブリオバトルや並行読書などで積極的な読書指導を行い、読書好きの子供たちで溢れる立命館小学校の読書大作戦をレポートします。

目次

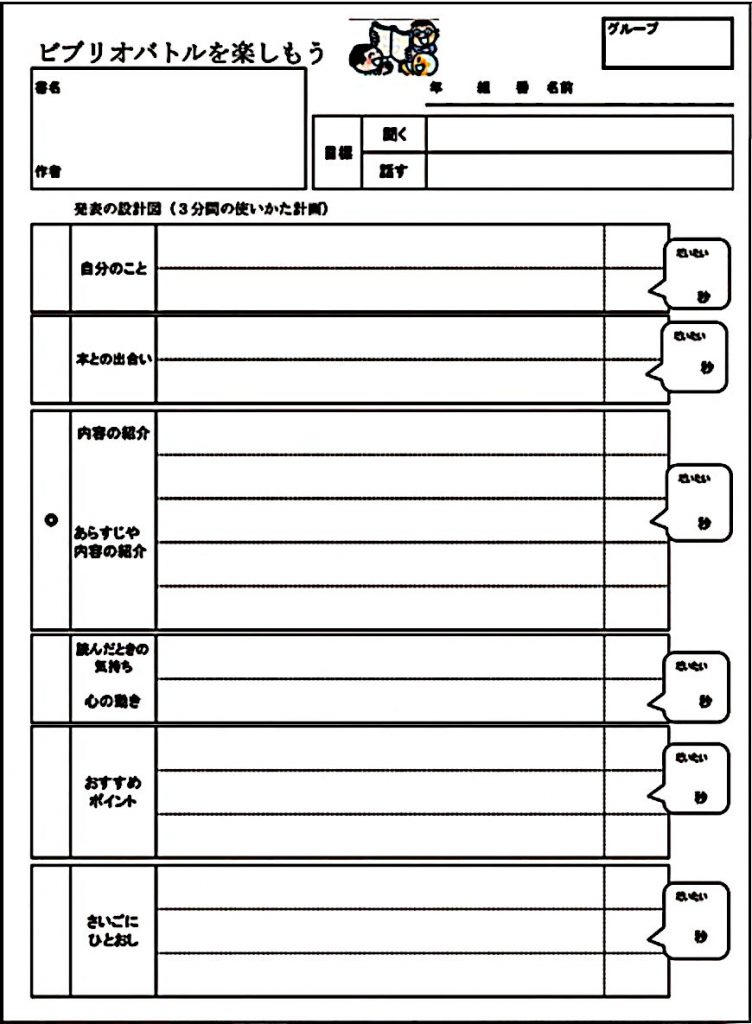

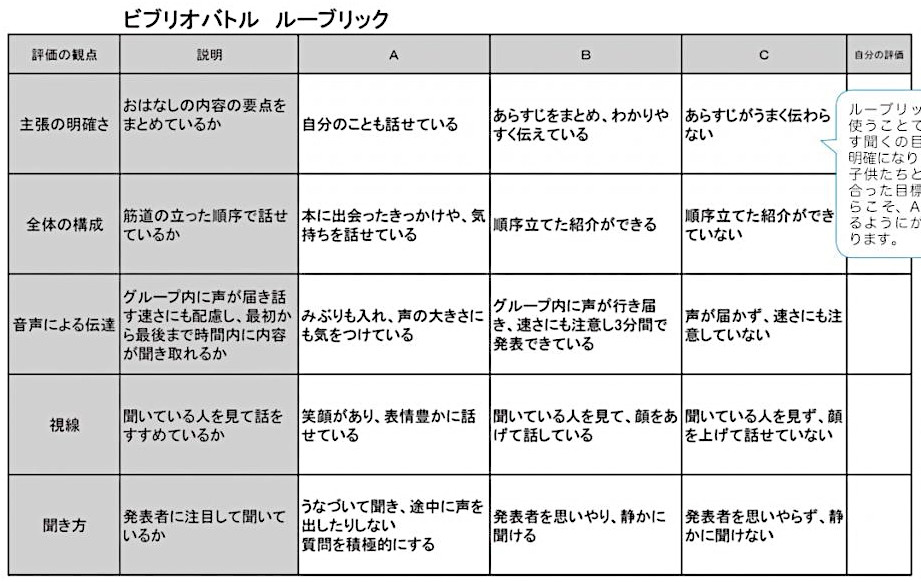

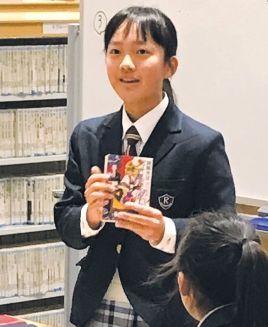

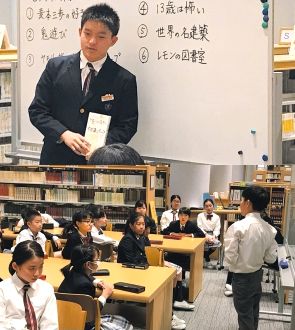

ビブリオバトルにチャレンジ!

(クリックすると別ウィンドウで開きます)

1 ウェブサイトなどで学習

子供たちがビブリオバトルで何をするかがイメージできるように、ウェブサイトなどを見て、ビブリオバトルの方法を学習します。

2 教師がデモンストレーション

教師がビブリオバトルのお手本を示します。やってみると意外に難しいことがわかりますので、子供に寄り添って指導ができます。

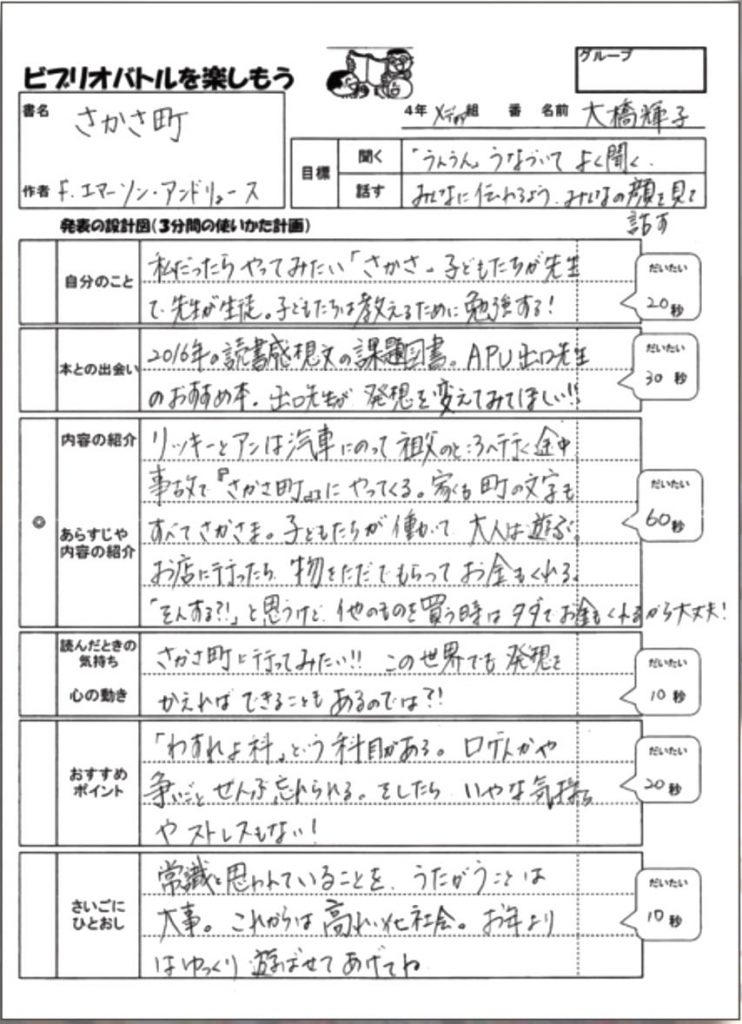

3 設計図をつくる

自分のおすすめの本を漠然と紹介するのではなく、きちんと設計図をつくって紹介します。教師が設計図の書き方の見本を紹介すると、どのように書けばよいか、分かりやすくなります。

4 ビブリオバトル開始

発表者は1人3分間(同校では一般的なビブリオバトルでの5分間より時間を短くしている)でおすすめの本を紹介します。ディスカッションタイムに、観客は発表者に本について質問します。

5 カードで投票してチャンプ本を決定

発表者全員の本の紹介が終わったら、読みたくなった本の題名をビブリオバトルカードに書き、投票します。カードの枚数が多い本がチャンプ本となります。ビブリオカードには、ひとことメッセージも書きます。 ビブリオバトルがバトルに終わらないように、優しさをプラスします。

6 チャンプ本を紹介

ビブリオバトルが終わったら、学校図書室にチャンプ本の紹介コーナーをつくって、全校におすすめの本の情報を発信します。

ビブリオバトルで本のおもしろさを広げよう

立命館小学校司書教諭 大橋輝子先生

読書が好きになったきっかけとして、「友達や先生が本を紹介してくれた」ことを挙げる子供が多く見られます。ビブリオバトルは、読書好きを増やし、選んだ本人が何回も読みます。指導ポイントは、教師自身が子供に本を紹介し、ビブリオバトルの見本を見せることです。読書はインプットですが、ビブリオバトルでアウトプットをすることで、本のおもしろさが一段と広がります。振り返りをすることも大切です。

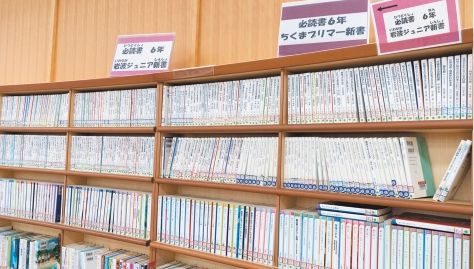

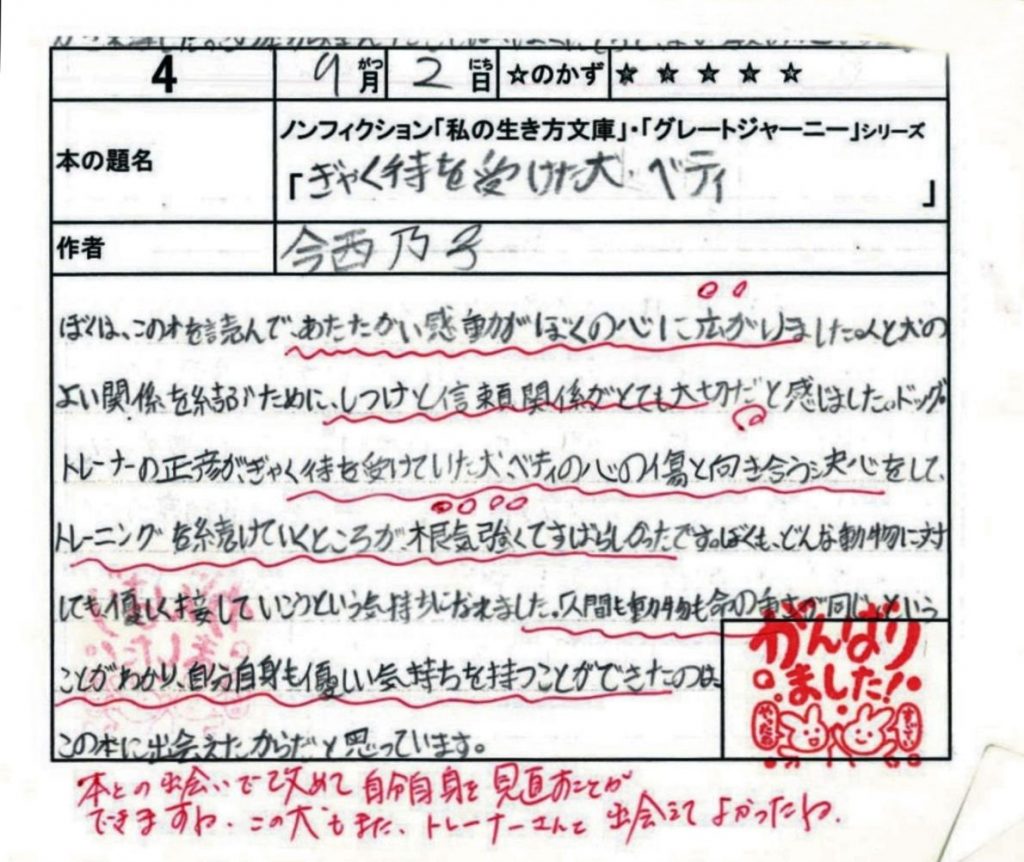

高学年で新書が読めることをめざす

1年生から楽しい読書体験を積み重ね、一人一人の読書を大切にするために、子供たちは読書ノートを書いています。教師がコメントを書き入れ、子供たちに戻します。そのような活動をしながら読書することが子供のなかで日常化していきます。そして、5年生、6年生では、「岩波ジュニア新書」や「ちくまプリマ―新書」など、長文の新書が読めることをめざします。読書によって読解力とともに豊かな感性も育てていきたいと考えています。

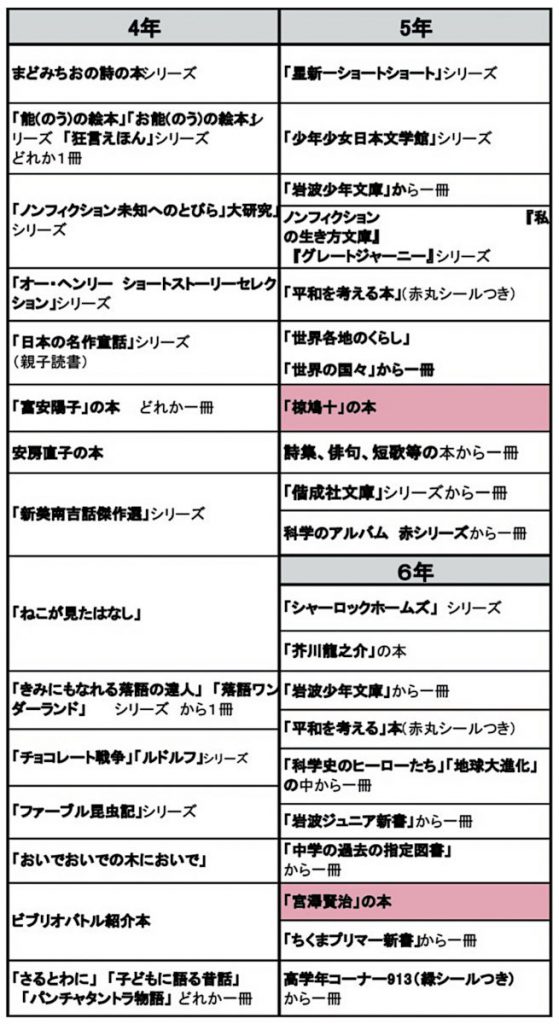

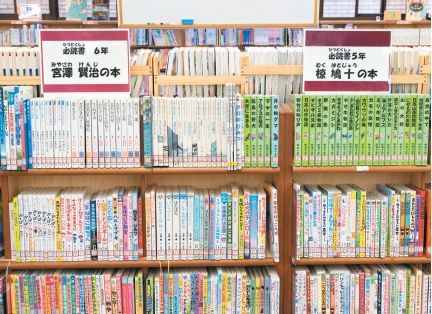

立命館小学校の2020年必読書

並行読書で多くの気付きが生まれる

立命館小学校教諭 宍戸寛昌先生

本校では1~4年生まで週1時間、5、6年生では月1時間の「読書の授業」があり、各学年必読書があります。必読書は、下図の表にあるように、さまざまな分野に触れてほしいという意図から多くの分野が入っています。国語の教師である私は、国語の教材に関連した並行読書をすすめています。それは必読書になっていて、5年生では椋鳩十の本、6年生では宮沢賢治の本などです。同じ作家の本を読むと視野が広くなり、子供に多くの気付きが生まれてくるところがよい点です。