小2体育「器械・器具を使っての運動遊び」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校教諭・神保敏久

編集委員/前スポーツ庁政策課教科調査官・高田彬成、埼玉大学教育学部附属小学校副校長・河野裕一

目次

授業づくりのポイント

低学年の子どもは身が軽く、柔軟性も高いので、様々な動きに進んで挑戦し、基本的な動きや知識を身に付けることができます。このことは、中学年以降の鉄棒運動への接続を考えても大変重要です。

鉄棒を使った運動遊びが楽しいと感じると、子どもは休み時間や放課後にも意欲的に取り組むようになり、運動の生活化につながります。しかし、恐怖心から鉄棒を使った運動遊びが嫌いになってしまう子どももいます。

「できた」「わかった」と感じることができれば、子どもは進んで鉄棒を使った運動遊びに取り組むようになります。スモールステップで学習し、小さな「できた」「わかった」を味わうことが子どもの意欲向上・技能向上へとつながっていきます。

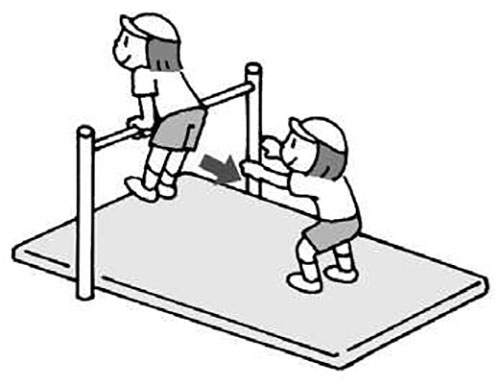

単元計画(例)

※単元前半で様々な動きを身に付けていきます。単元後半はそれらの動きをもとに班の友達と一緒に鉄棒ストーリーをつくり、クラスで発表します。

楽しむ①「いろいろな鉄棒運動遊び」を楽しもう

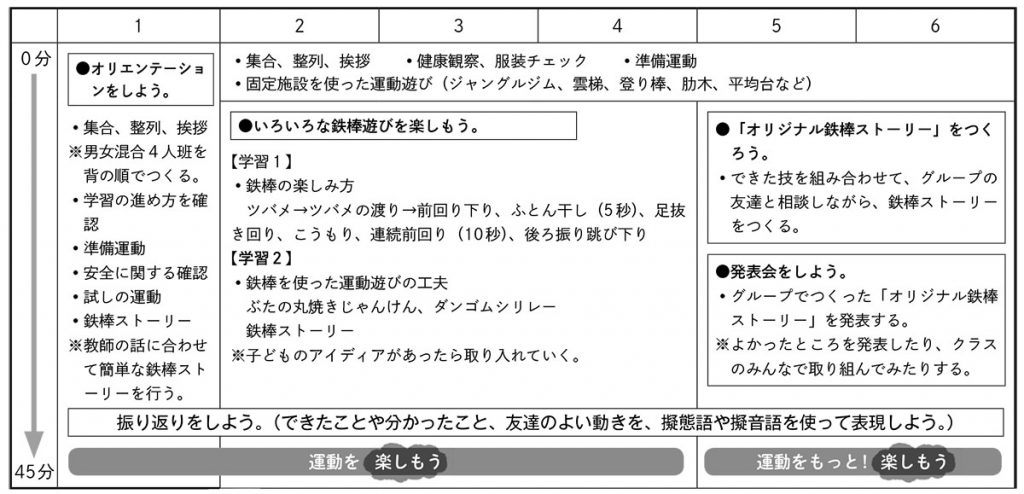

単元前半に様々な基礎的な動きを身に付けられるようにしていきます。始めは一人で、慣れてきたらグループで楽しみながら行います。コースをつくり、固定施設を使った運動遊びにも毎時間取り組んでいきます。

鉄棒を使った運動遊びでは安全に配慮することが重要です。大きなけがにつながってしまう可能性がありますし、安心することができないと子どもも思いきり楽しむことができません。

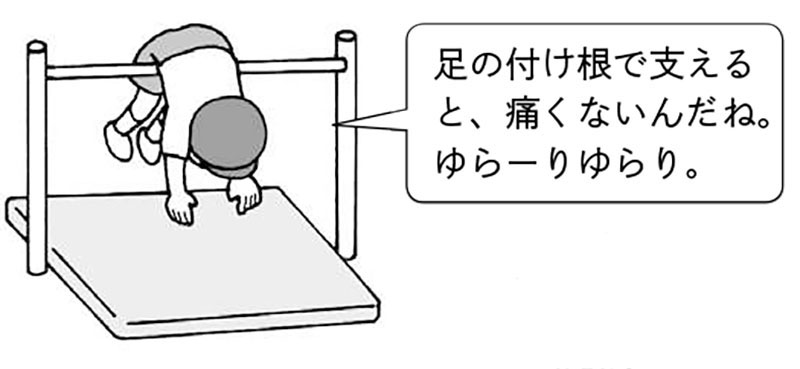

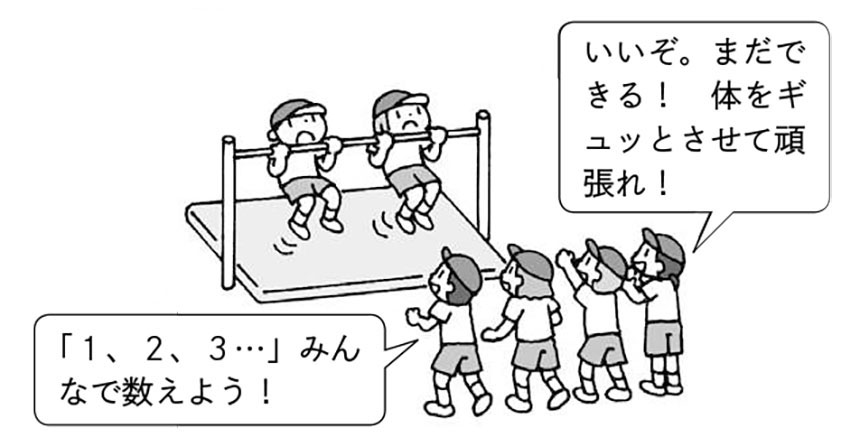

協力しやすいことも鉄棒を使った運動遊びの特長です。積極的にお手伝いをし合い、仲間との関係を深めましょう。

いろいろな鉄棒遊びを楽しもう

ツバメ渡り

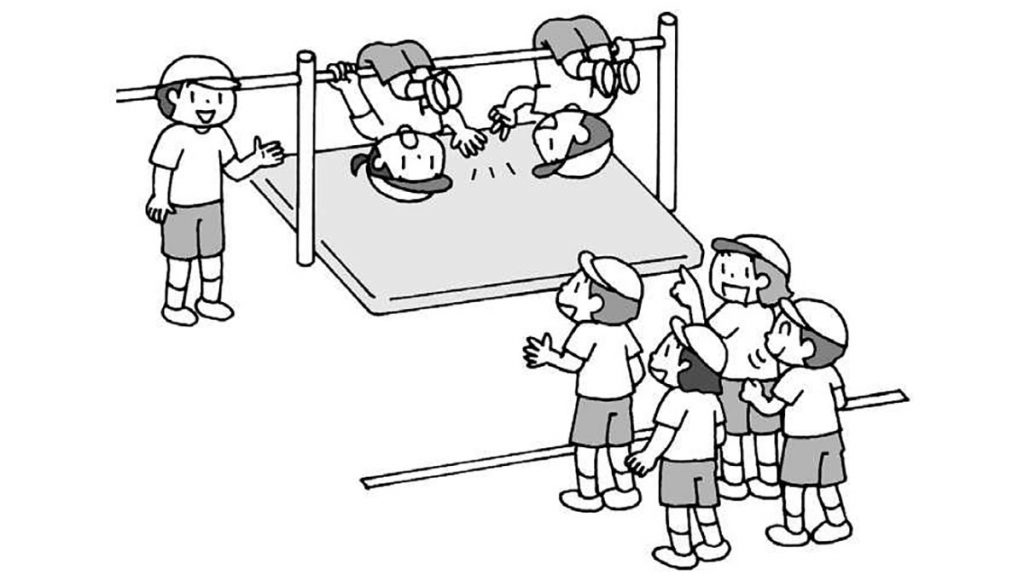

ふとん干し

「背筋をピン!」「体をギュッ!」「力を抜いてゆらーりゆらり」など子どもがイメージしやすい言葉を用いると効果的です。

後ろ振り飛び下り

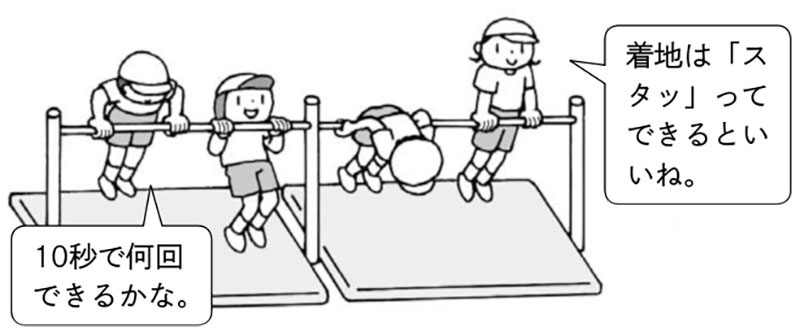

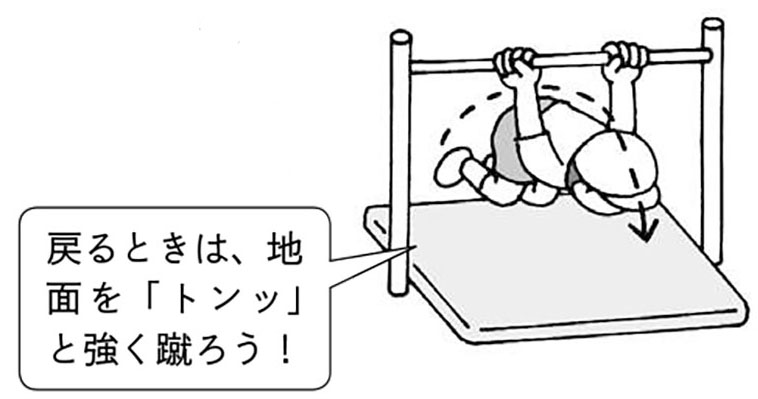

10秒連続前回り

回数を競ったり、距離を競ったりするゲーム性を取り入れ、楽しく取り組めるようにしましょう。運動しながら友達のよい動きを見付けることもできるとよいですね。

足抜き回り

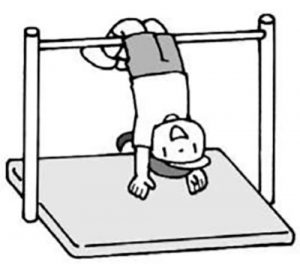

こうもり

ダンゴムシリレー

楽しみながら逆さになる経験をたくさんしましょう。ただし、逆さになることを怖がったり、驚いて手を離してしまったりする子どももいるので注意が必要です。

ポイント

子どもが安心して、安全に鉄棒に取り組めるように鉄棒の握り方やくぐり方、順番の待ち方や見る場所をしっかり指導しましょう。鉄棒の下にはマットを敷いてください。待機線も引いておきます。

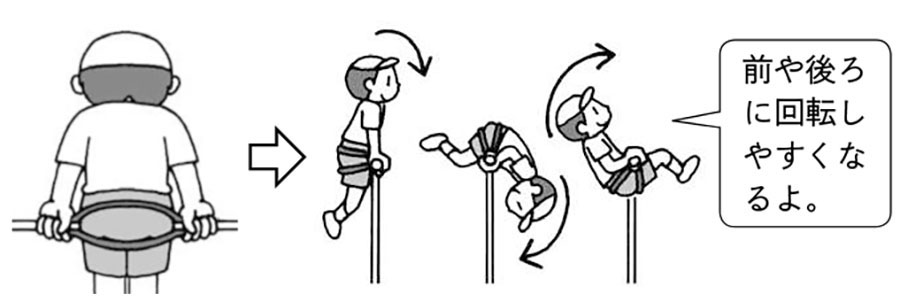

回転補助具

逆上がり補助具

回転補助具を使用すると痛みが軽減されます。タオルや逆上がり補助具で腰を固定すると回転がしやすくなります。正しい使用方法を知り、積極的に利用しましょう。

楽しむ②「オリジナル鉄棒ストーリー」をつくろう

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小一小二』2019年11月号より