小6算数「角柱と円柱の体積」指導アイデア

執筆/神奈川県公立小学校教諭・三上顕

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、島根県立大学教授・齊藤一弥

目次

本時のねらいと評価規準

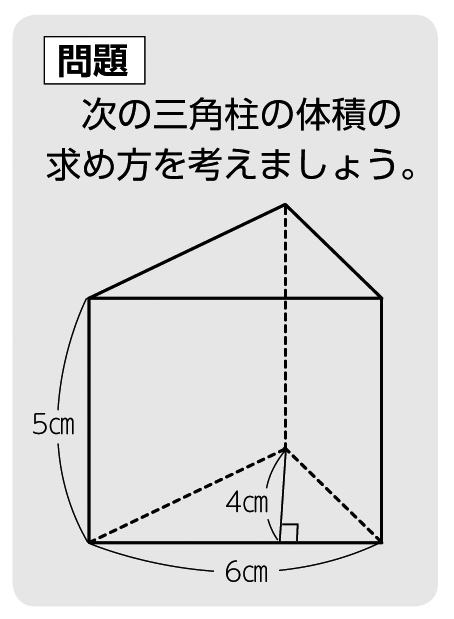

[本時の位置 2/5 三角柱の求積]

ねらい

図形を構成する要素に着目し、三角柱の体積の求め方を見いだすとともに、その表現を振り返り、簡潔かつ的確な表現に高めることができる。

評価規準

三角柱の面積の求め方を、既習の計算によって体積を求める考えに帰着させて考えている。

問題場面

これまでに、どんな立体の体積を求めてきましたか。

直方体や立方体の体積を求めました。

四角柱の体積も求めました。

直方体や立方体の体積は、どのように求めてきましたか。

直方体は、縦×横×高さで求めました。立方体も、一辺×一辺×一辺で求めました。

底面積×高さとみても、求められました。

つまり、かけ算を使って求めてきましたね。今回の三角柱も、かけ算を使って求められるかな。

底面を見ると、1つ分の大きさが違うので、かけ算が使えません。

でも、面積の時と同じように、工夫すればできそうだ。

三角柱の体積も、かけ算を使って工夫して求めてみましょう。

本時の学習のねらい

三角柱の体積を求め、説明しよう。

見通し

〈方法の見通し〉

三角形の面積を求めたときと同じように、図形を切ったり組み合わせたりするとできそうだな。

〈方法の見通し〉

三角柱の場合も、四角柱と同じように「底面積×高さ」で考えることができそうだね。

自力解決

A つまずいている子

辺の長さを、やみくもにかけて計算している。

B 素朴に解いている子

四角柱の半分とみて、図形を切ったり組み合わせたりしながら求めている。

C ねらい通りに解いている子

四角柱での解決方法から類推し、「底面積×高さ」とみて体積を求めている。

学び合いの計画

体積を求めることができただけで終わりにせず、図形を構成する要素に着目し、三角柱の体積の求め方を見いだすとともに、その表現を振り返り、簡潔かつ的確な表現に高めていきます。

イラスト/横井智美

『教育技術 小五小六』 2019年7/8月号より