これからの校内研修で管理職が果たすべき役割とは?

新学習指導要領の理念を実現し、学校力をさらに高めていくためには、一人ひとりの教員の力量を高めていくことが必要不可欠です。互いに学び合い、高め合っていける教師集団をつくるための手立てと、管理職が果たすべき役割について、識者からの提言をお届けします。

目次

TALIS調査で明らかになった日本の教師の姿

ついに小学校で全面実施となった新学習指導要領。いよいよこれからが、「社会に開かれた教育課程の実現」「カリキュラム・マネジメントの推進」「主体的・対話的で深い学び」といった新学習指導要領の理念を実現していく《実践のとき》となります。

その実践にあたっては、教員同士が学び合い、高め合いながら改善していけるような組織づくりが必要となります。そうした教員同士の学び合いについて、興味深いデータを紹介しましょう。

文部科学省・国立教育政策研究所が3月23日に発表した「OECD国際教員指導環境調査(TALIS)2018報告書vol.2」によると、日本の教育現場では、他の調査参加国に比べて校内の同僚教員からフィードバックを受ける割合が多く、それが教科指導に良い影響を与えているという傾向が明らかになりました。

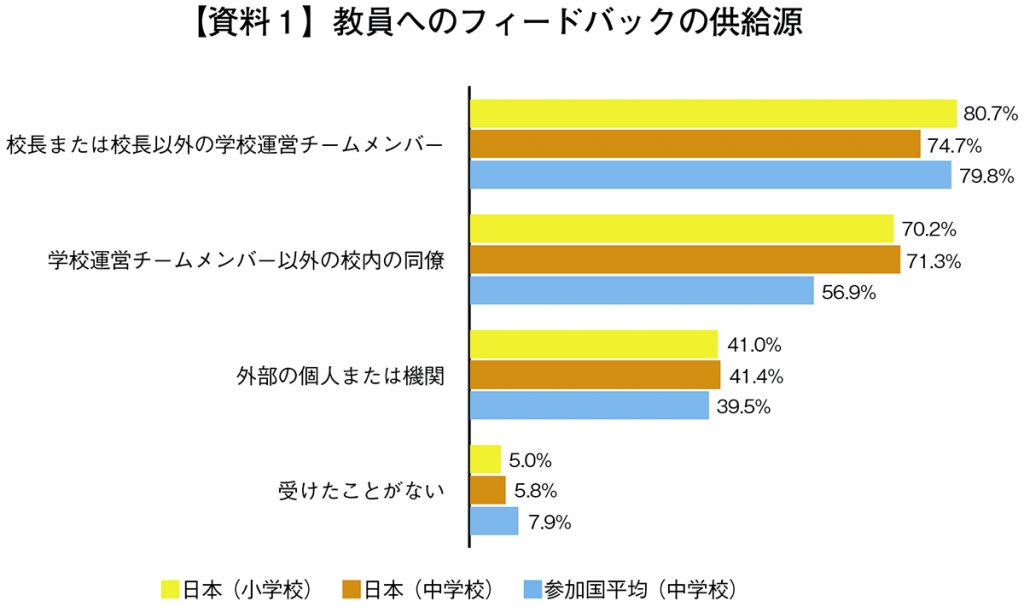

まず、教員へのフィードバック(教員の指導に関するコミュニケーション)の供給源としては、「学校運営チームメンバー(校長、副校長・教頭、主任等)」の割合が最も高く、日本の小学校で80.7%、中学校で74.7%、参加国平均(中学校)が79.8%となっています【資料1】。

続いては「学校運営チームメンバー以外の校内の同僚」で、小学校で70.2%、中学校で71.3%、参加国平均が56.9%。つまり、日本の教員は管理職ではない同僚からフィードバックを受ける機会が諸外国と比べて多く、教員同士が日頃から共に学び合う風土が醸成されていることがわかります。

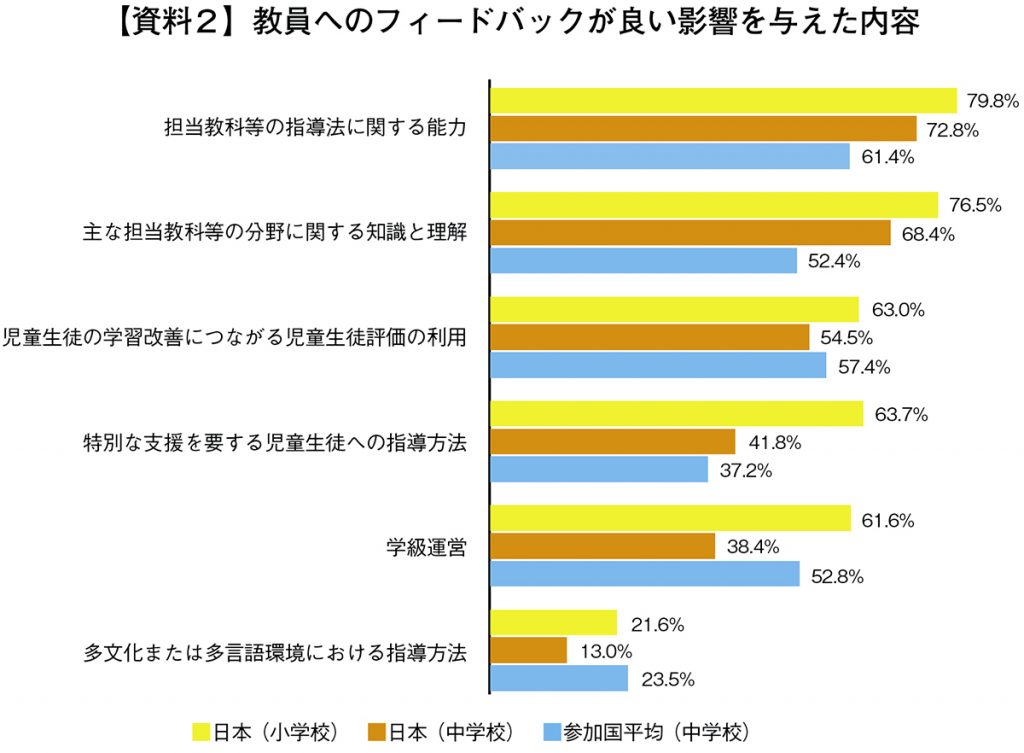

また、そうしたフィードバックが良い影響を与えた内容としては、「担当教科等の指導法に関する能力」が小学校で79.8%、中学校で72.8%、参加国平均で61.4%と最も高く、続いて「主な担当教科等の分野に関する知識と理解」が小学校で76.5%、中学校で68.4%、参加国平均で52.4%となっています【資料2】。このデータを見ても、日本においては管理職からのフィードバック、教員同士のフィードバックが、個々の教員の指導力向上に大きく寄与している実態が窺えます。