「全国学力調査」を生かした学校改革・授業改善2つの事例

全国学力・学習状況調査のおいて学校がするべきことは、調査結果を真摯に受け止めて、授業改善に生かすことです。それには全国学力・学習状況調査どのように生かせば学力の向上につながるのか、自校に合った方法を見つけだす必要があります。『総合教育技術』4月号の特集記事から、調査結果を学校改革や授業改善に生かして成果を上げている学校の事例を紹介します。

目次

事例1:埼玉県さいたま市立大宮小学校~「自分から進んで」の意欲をもたせる学級づくり

話し合い活動ができているようで、実際には深まっていない

全国学力・学習状況調査の結果を見ると、同校の児童の正答率は良好な状態をキープしています。特に問題はないように見えるのですが、データを細かく見ていく中で、課題が見つかったそうです。

平成28年度の児童への質問紙調査では、「学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることができていると思いますか」という質問に対し、約8割の児童が肯定的な回答をし、その数値は全国平均よりも上回りました。

その一方で、同年の国語Aの結果を見てみると、情報を関連づけて答える問題の正答率が低いことがわかりました。「他者の意見等を取り入れて考えを深めること(情報を関連づけたりすること)が苦手」という子ども、「自分の考えを発表することが苦手」だと考えている子どもが一定数いることが明らかになりました。

つまり、多くの子どもたちは話し合う活動が『できている』と思い、満足していますが、本来の『主体的・対話的で深い学び』にはなっておらず、実際にはそれほど考えが深まっていないのではないかと思われる結果が出たのです。

問題を発見して自分の思いを表現する、共感する力を伸ばしたい

そこで、自尊感情を高めて「自分から進んで」の意欲を高めるために必要な力は、「生活や学習の問題を発見して、自分の思いを表現したり友達に共感したりしながら、よりよい解決を目指す力」であるととらえ、これを協働的問題解決力として、平成29年度から研究に加えることにしました。

そして、安心感の持てる学級集団づくりを基盤に、協働的問題解決力を高め、それに伴う自尊感情の高まりを通して、児童が「自分から進んで学び、活動する」意欲を育てるべく、研究を推進しています。

協働的問題解決力は、教師と児童、児童同士の信頼関係の深まった、安心感の持てる学級集団において育っていくものであるととらえ、学校生活のベースとなる学級集団づくりに熱心に取り組んでいる点が同校の研究の特徴の一つだといえるでしょう。

安心感のある学級集団をつくるには、教師と児童の信頼関係、児童同士の信頼関係を築く必要があります。そのために学校全体として行っている取り組みの一部を紹介します。

「勇気づけ」の言葉をフキダシにして校内に掲示

まず、教師と児童の信頼関係を築く取り組みとしては、「『勇気づけ』の言葉」があります。すべての教職員が毎年、「子どもたちを勇気づける言葉」を考え、その言葉をふきだしに書いて持ち、写真を撮り、玄関近くの廊下に掲示しています。そのふきだしを自分の教室にも掲示している担任もいます。

これは、全教職員に「勇気づけ」を意識づける効果があります。

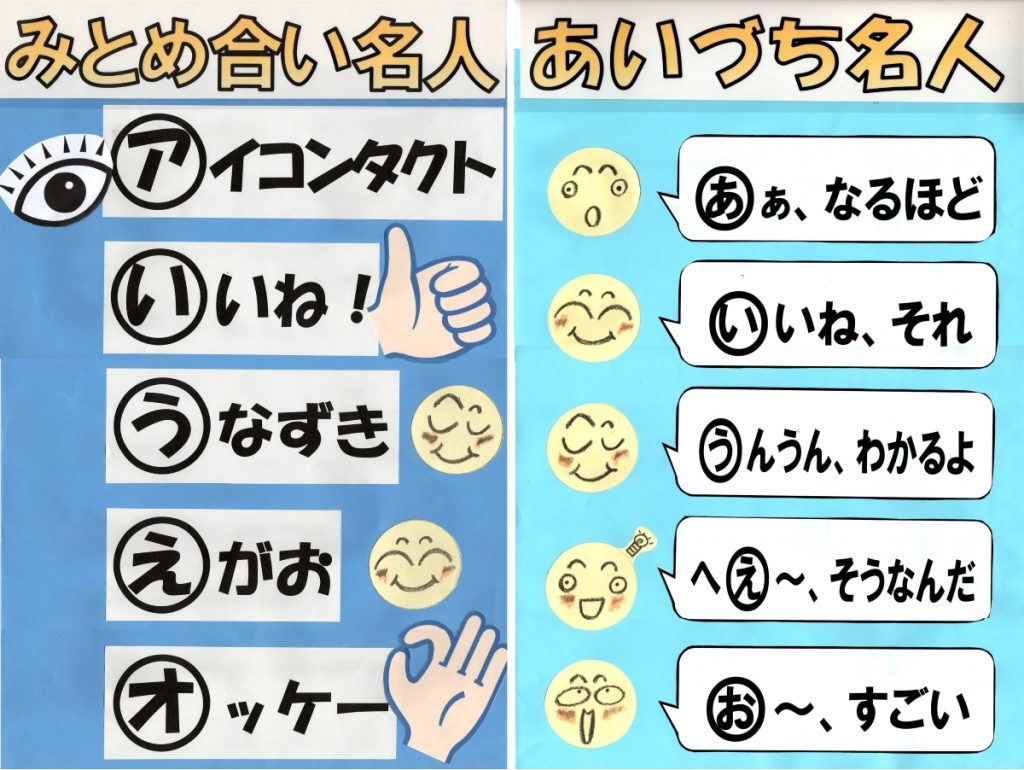

児童同士の信頼関係を築く取り組みとしては、「みとめ合い名人」「あいづち名人」があります。子どもたちに話の聞き方を指導するもので、各教室に掲示し、意図的に低学年から指導し、習慣づけていきます。

例えば、教員が「みんな、あいづち名人、みとめ合い名人を意識してね」などと声をかけ、全教科の授業や帰りの会などでも意識させているということです。

同校がいかに学級集団づくりに注力しているかは、指導案にも表れています。平成27年度から単元名(議題)の後に、「安心感のある学級集団づくりのために、担任が子どもたちに対してどんな働きかけをしているか」を書き、それらを踏まえて、クラスの実態を書くことにしました。そのため、担任は児童同士がかかわる機会を、日頃から意図的に増やすようになりました。

保護者・地域とともに取り組む

さらに、「子どもの自尊感情を高めるためには、学校だけの力では限界があります。子どもに接する保護者や地域の人々にも働きかけて、子どもたちを勇気づけ、見守るという意識を持ってもらい、一緒に取り組んでいます」と石井寛校長は語ってくれました。

学校説明会や授業参観の後の懇談会でも、「勇気づけ」の言葉の重要性について保護者に説明しているほか、平成30年度には「子育てシンポジウム」というイベントを開催。

シンポジウムは「宿題」「あいさつ」に関して、子どもの主体性ややる気を引き出すには保護者や地域はどんなかかわり方をすればいいのかをグループごとに話し合う場を設け、上越教育大学の赤坂真二教授の講演を聞くという内容で、教員も含めて103名が参加したといいます。

自分から進んで行動することができるようになった

気になるのは研究の成果です。さいたま市が毎年実施している「心と生活のアンケート」の結果によると、同校の4年生以上で自尊感情が高い児童は平成25 年度には40%であったのが、研究を始めてから数値が上昇し、平成27年度に58%に、その後は50%台後半で推移しているといいます。

逆に、4年生以上で自尊感情の低い児童は、平成25年度には20%いましたが、26年度は11%となり、その後は10%前後で推移しているそうです。

それに伴い、子どもたちの行動にも変化が現れているようです。

「この研究を始める前は、児童の委員会活動は、決められた当番活動が主だったのです。ところが、今は様々な委員会からキャンペーン活動の提案が出てきます。他にも定年退職する校長先生の卒業式を企画する学年が出てくるなど、子どもたちは以前よりも確実に『自分から進んで』行動するようになってきました。

授業の中で見られる変化としては、子どもたちが話し合いをするときの距離感が近くなったと感じます。頭と頭がくっつくほどの距離で話しているのです。子どもたちは本気になり、話し合いが自然と前のめりになっているのです。

また、『みとめ合い名人』『あいづち名人』の取り組みの成果として、アイコンタクトをしたり、うなずいたりしながら友だちの話を聞く子どもが増えています」(教務主任・深井正道教諭)。学力に関しては、もともと同校の全国学力調査の平均正答率は全国平均よりも高く、高水準を維持できているそうです。