小5社会「寒い土地のくらし」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校教諭・小野優

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登

目次

目標

寒い土地とそこで暮らす人々の生活について、気候の様子などに着目して、寒い土地で暮らす人々の生活を捉え、その他の地域の気候の様子と比較して考え、人々は自然環境に適応して生活していることを理解できるようにします。

学習の流れ(6時間扱い)

問題をつくる(1時間)

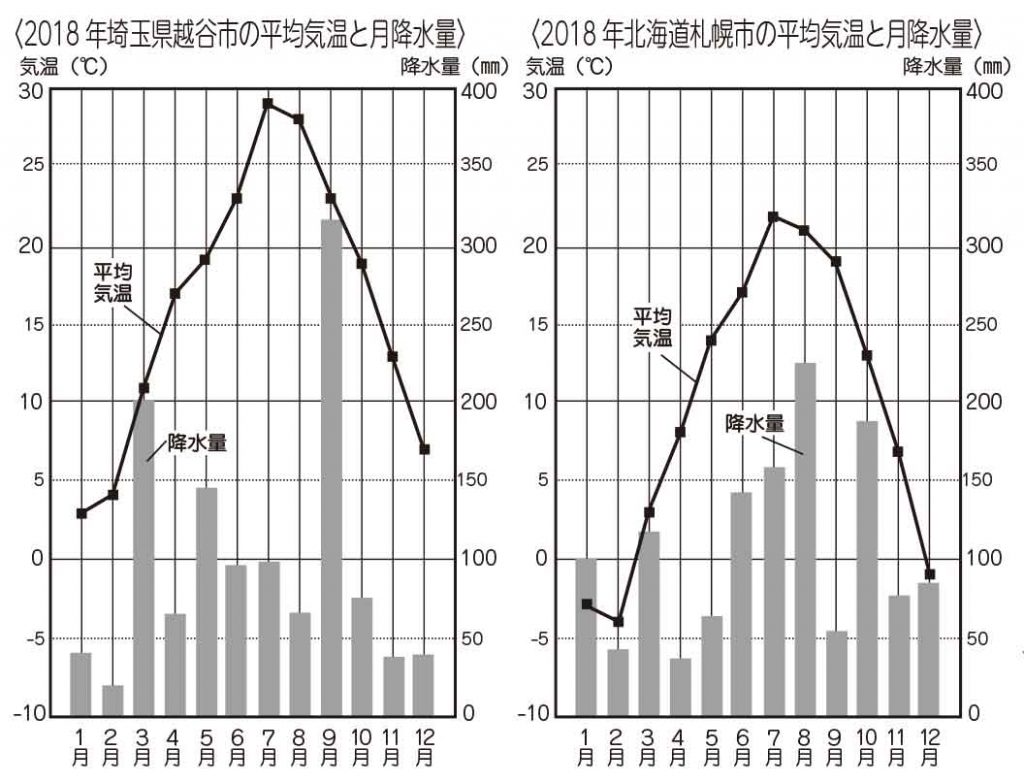

○埼玉県と北海道の写真、雨温図等を比較し、自分たちが住む地域との生活の違いについて考え、学習問題をつくる。

追究する(4時間)

○寒さや雪対策で、行っていることについて調べる。

○寒さや雪、夏の涼しい気候を生かしていることについて調べる。

まとめる(1時間)

○北海道の「PR大使」になり、北海道の生活をPRするポスターを作成する。

導入の工夫

埼玉県と北海道の写真や雨温図を比べることを通して、北海道の人々の生活や産業の様子について問題意識をもつことができるようにします。

埼玉県と北海道の雨温図を比べて、どのようなことが言えそうですか。

埼玉県と比べて、北海道は平均気温が低いです。平均気温が0度を下回る月もあります。

雨の降る量も違うね。寒いから、雪がたくさん降るのかな。

北海道の家には、どのような特徴がありますか。

北海道の家は、屋根が平らで低い。どうしてなんだろう。

窓が二重になっています。玄関も二重になっています。寒さに備えるためだと思います。

家以外にも、雪や寒さに備えるための工夫がもっとありそうです。

毎年2月に行われる、札幌市の雪まつりを知っています。雪や寒さを生かした工夫もあると思います。