3年生の探究学習『2学期を迎えて 』<探究のすすめ方・小3アドバンス③>

社会科を中心とした「教科」を意識しながら社会・実生活の中にある多くの情報を整理・再構成して、自分なりに思考・発信していく力を育てる授業「アドバンス」。今回は、2学期に予定されていた単元「佐保川の歴史・150年前の『川路桜』」の取り組みをのぞいてみました。

本連載では小学校の探究学習の実践例として、独自の探究的な授業カリキュラムを実践している奈良育英グローバル小学校の取り組みを紹介しています。同校では、1年生の探究的授業を「ベーシックアドバンス」、2年生から4年生までは、これを発展して「アドバンス」と呼びます。ここでは、3年生のアドバンスに焦点を当てて、取り組みを追っていきます。

執筆/四天王寺大学教育学部准教授・仲野純章

◆指導の基本となる1年生の実践、【連載】探究のすすめ方/小学校編 <ベーシックアドバンス・1年生>も併せてご覧ください。

目次

佐保川へ、探究の一歩を踏み出す

10月のある日、奈良市を流れる佐保川へ実際に出向き、生き物や景観を観察する”探検”の機会が設けられました。

そして、後日、これを教室での学習につなげるという展開がなされました。

外で自分の目で確かめる経験があることで、教室での学びに具体性が生まれます。今回の実践でも、探究的な学びを支える重要な土台となっていました。

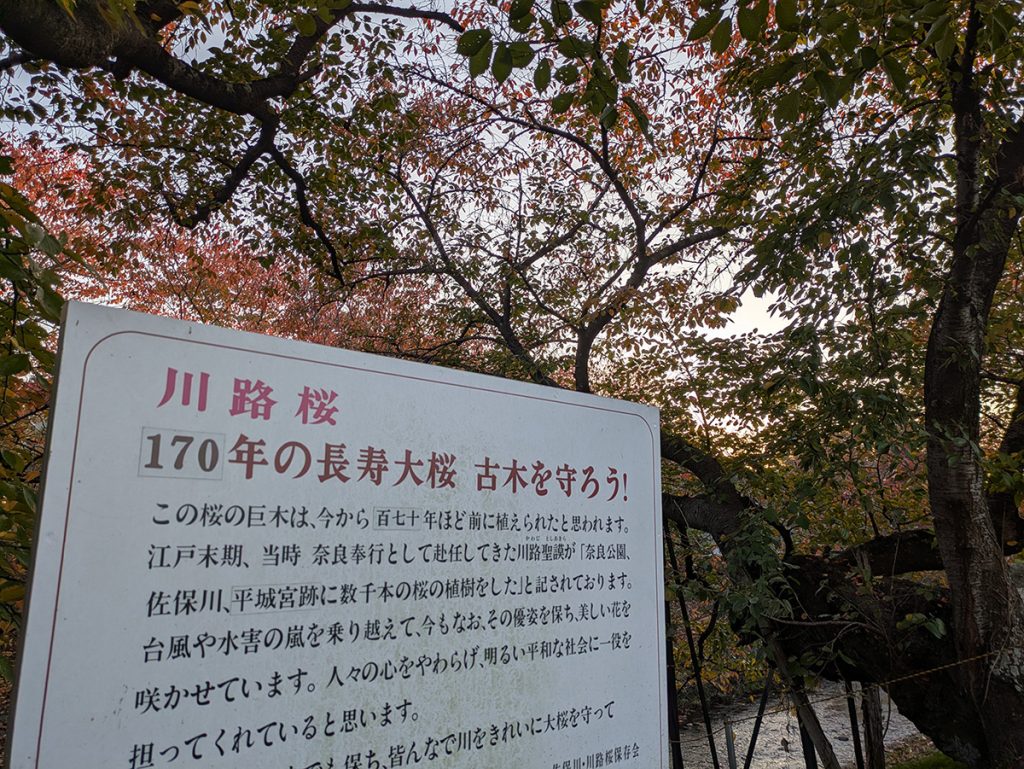

歴史を感じる「川路桜」との出会い

佐保川沿いの桜並木には、江戸時代末期に奈良奉行・川路聖謨が植えた「川路桜」があります。

教室での事後指導では、「どうしてこの川に桜が植えられたのか」といった問いかけが行われ、時代背景をクイズ形式で楽しく学ぶ場面もありました。現場で見たものに、歴史的な情報が少しずつ結びついていく。桜の樹を眺めたときの感覚が、「地域の歴史」として再発見される姿が見られました。