【小5・国語「報告文を書く」】子供が自分で進める学びと振り返り——子供に《委ねる授業》のデザインと実践[第2回]〈デジタル×深い学び〉

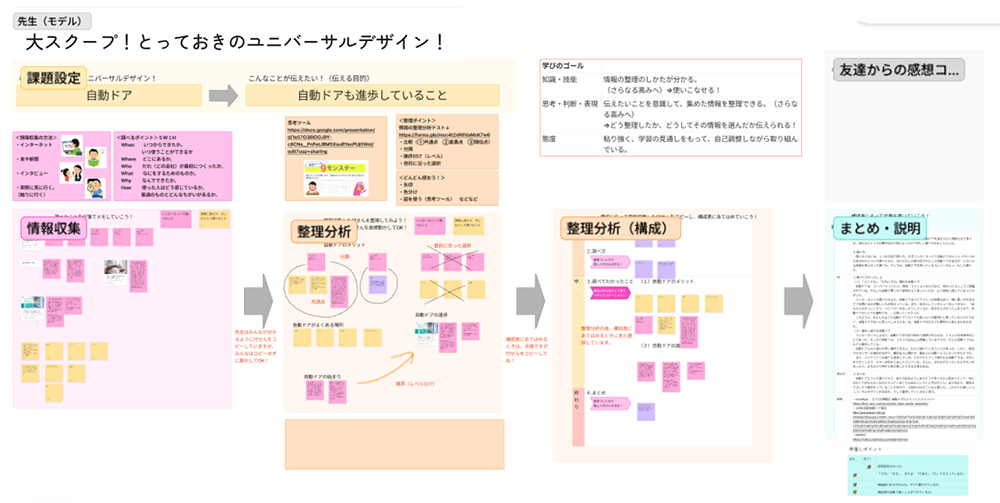

第1回では、東京都西東京市立上向台小学校の内川航教諭のユニバーサルデザインをテーマにした国語の単元において、授業デザインの出発点となる[学習進行表]や、興味を引き出す[導入スライド]、そして、子供の学びを支える[学習用FigJam①]を紹介しました。

第2回となる今回は、[学習用FigJam②③]によって実現される「子供が自分で進める学び」の全体像に迫るとともに、授業の最後に振り返りを促す[振り返りシート]と、何度でも挑戦できる[情報の整理分析テスト]について紹介します。

子供の「思考のプロセス」そのものに光を当てる内川教諭の授業デザインには、どのような工夫が隠されているのでしょうか。本記事では、その後半の教材をひも解きます。

この記事は、連続企画『「デジタル×深い学び」の授業デザインReport』の26回目です。記事一覧はこちら

東京都西東京市立上向台小学校

学校教育目標は、「人にやさしさ 自分につよさ 生き抜くかしこさ」。高学年では教科担任制を取り入れ、学校全体で「自立した学習者」という子供像の育成に取り組んでいる。

目次

[学習用FigJam]

学びの見本で、子供の自走を後押しする

内川教諭は、準備段階では実際に自分自身でもFigJamを操作しながら、子供たちの動きをシミュレーションしたそうです。「自分で試してみると、『ここで止まりそうだな』『この順番ならスムーズに進められそうだな』といったことが見えてくるんです」と語ります。

操作の流れや学習のゴールイメージがわかる見本の配置を少しずつ調整し、使いやすさを高めながら、子供たちが安心して取り組める環境づくりを重ねていったとのこと。「仕組みを少し変えたり、学習内容を工夫したりして、子供たちが主体的に学ぶことができる環境を作っておくことが大切だと感じています」。

こうした細やかな準備が、授業中に子供のつまずきを早期に見取る助けとなり、結果的に主体的な学びを支える土台になっています。

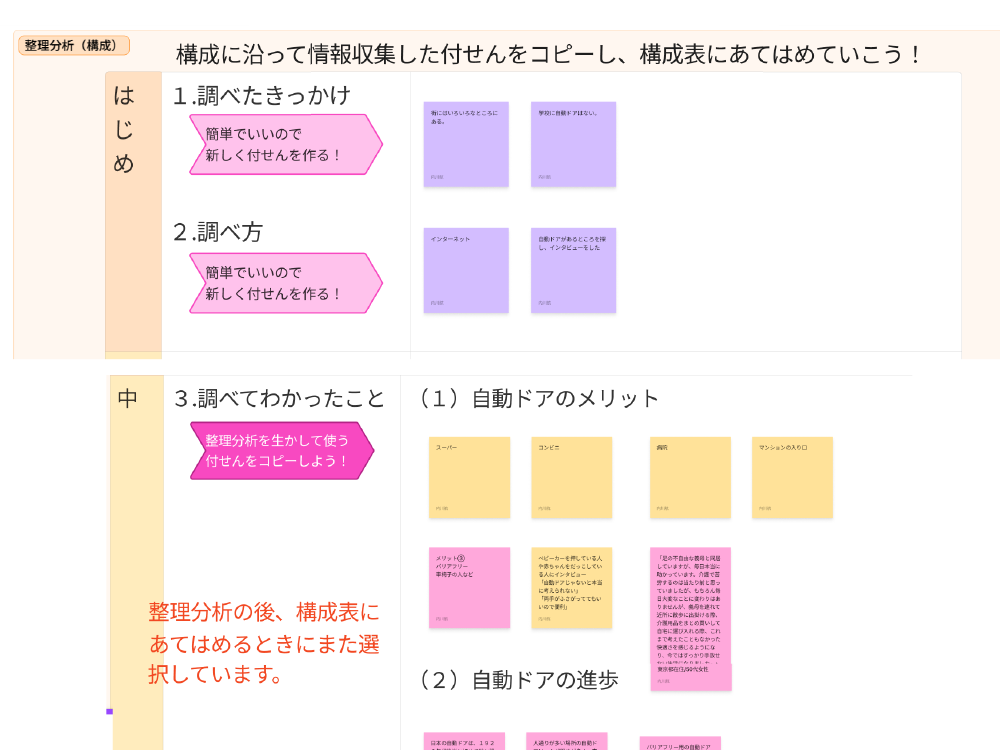

[学習用FigJam②]

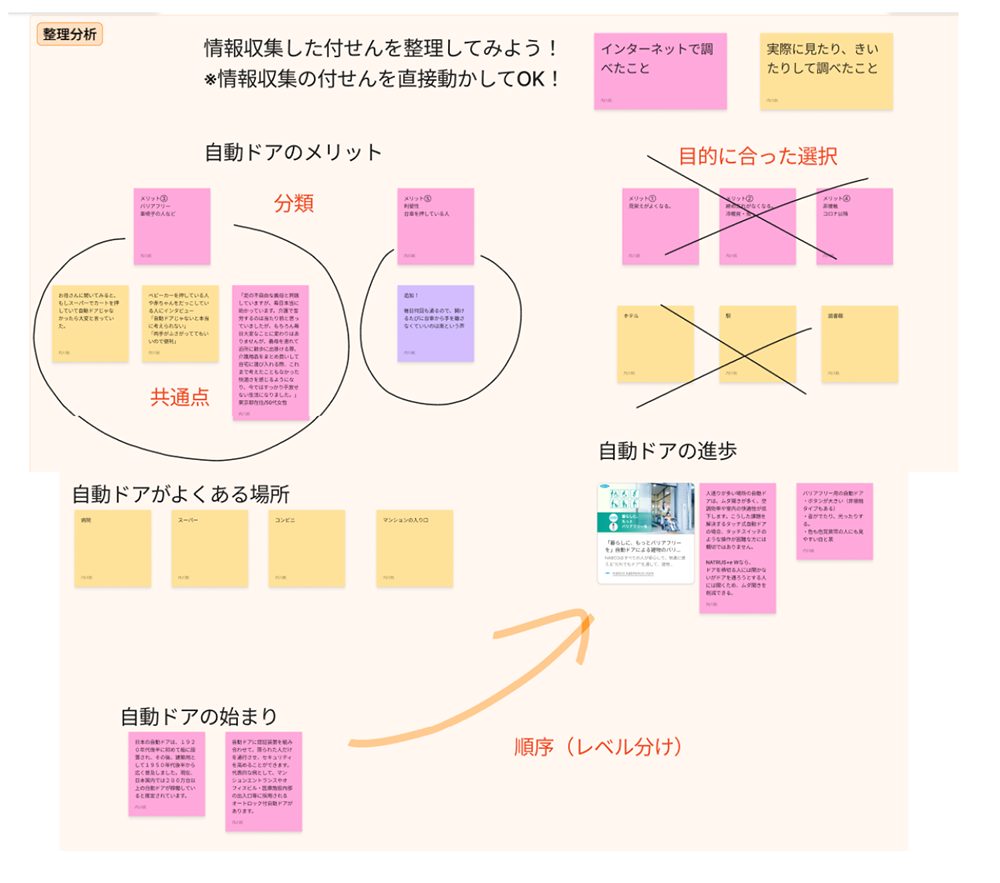

「整理分析」と「整理分析(構成)」

(内容の検討、構成の検討)

授業ではこの見本を使いながら、「どうしてこの順番にしたのかな?」「ここは、比較という分析の仕方だね」といったやりとりをしたそうです。子供たちは見本を手がかりに、整理や分析の見方を身につけていきました。

「ここまで見本を作り込んでおけば、学習意欲が高い子供は、見本を見ながら自分のペースで進めることができます。一方で、つまずきが見られる子供には、早めに声をかけてサポートができます。なるべく自分でやってほしいという気持ちはありますが、状況を見て支援を調整しています」と内川教諭。

情報を整理する場面では、メモした付箋を視点に合わせて矢印でつなげたり、内容ごとにカテゴリー分けしたりする子供の姿もありました。子供たちはそれぞれ自分のやりやすい方法で情報を整理しながら、学びを少しずつ自分の形にしていきます。

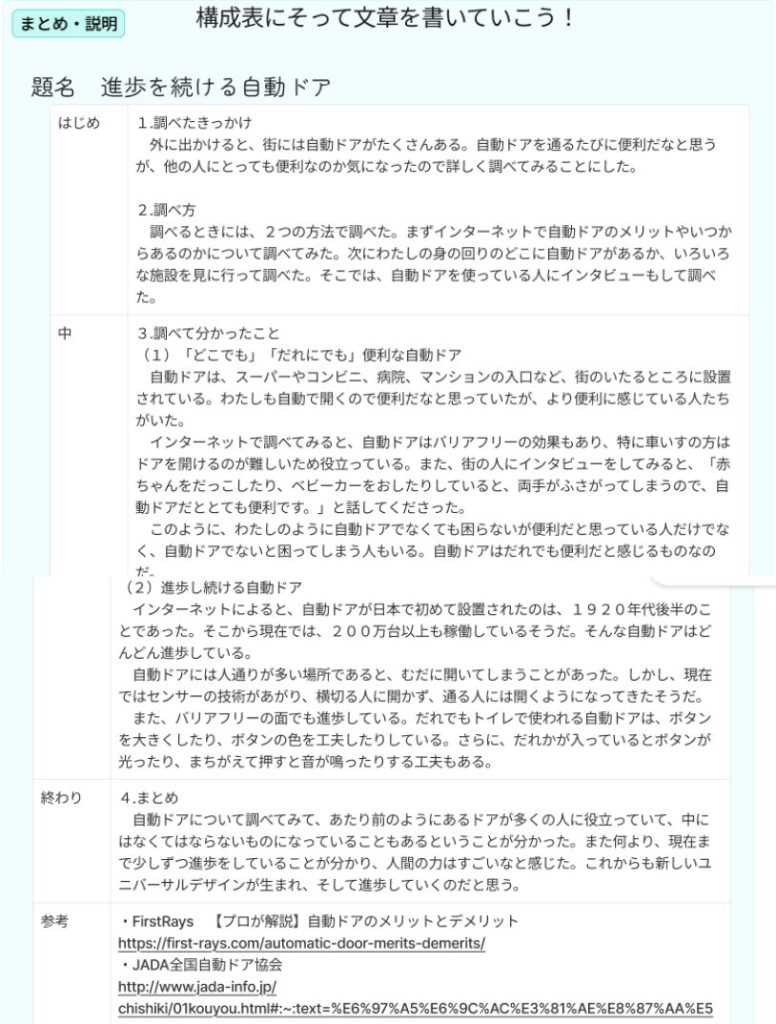

[学習用FigJam③]

「考えの形成・記述」

見本は、子供が自分の学びを整理し、次の一歩を考えるための「もうひとつの道しるべ」として機能しています。内川教諭によると、実際の授業では、学級の約3分の1の子供に対して「見本を見てごらん」と声をかけるだけで、自分の力で学習を進められる姿が見られたといいます。

「今回の単元では、《整理・分析(「内容の検討」の指導事項)》の単元なので、文章を書き切れなくてもいいと思ってるんです。無理にまとめを完成させるよりも、考えるところをしっかり取り組んでほしいと考えていました」と内川教諭は話します。

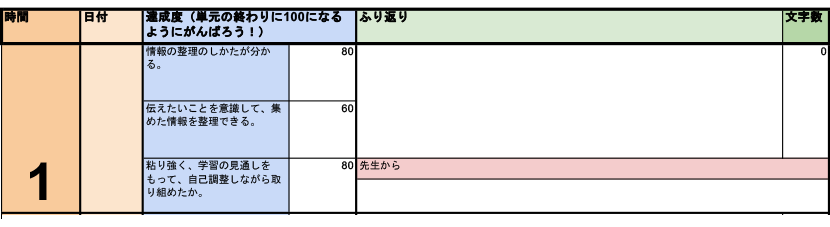

[振り返りシート]

年間を通して学びを「見える化」する

授業の最後に使う振り返りシートは、年間を通して同じ形式で活用できるように設計されています。「同じ進行表の形を保つことで、子供が自分の成長を比較しやすくなります。大枠の色やレイアウトは固定し、必要に応じて微調整しています」と内川教諭。

教師のコメント欄は、次の授業で誰にどんなに声をかけるかを考えるための資料にもなっています。