【連載】令和型不登校の子どもたちに寄り添う トライアングル・アプローチ ♯14 登校できない子の保護者との関係、どうつくる?

近年の子どもたちと昭和型学校システムとのミスマッチを要因とした令和型不登校への対応を、三角形を組み合わせた模式図を用いて解説、提案する好評連載。今回は、登校できない子どもの保護者へのアプローチと、温かい言葉かけについて提案します。

執筆&イラスト/千葉孝司(元・北海道公立中学校教諭)

目次

今回の相談事例

小学5年生担任からの相談(架空事例)です。

私のクラスに、登校しぶりをしている子どもがいます。保護者は「引っ込み思案な性格が原因だから、多少強引にでも学校に連れて行ってほしい」と言います。

しかし、実際には登校しても保健室で過ごし、そのまま早退してしまうことが多く、無理に登校させることに意味があるのか疑問を感じています。

私は保護者に、「休むことも大切な選択です。本人の気持ちを尊重してあげてください」と伝えました。

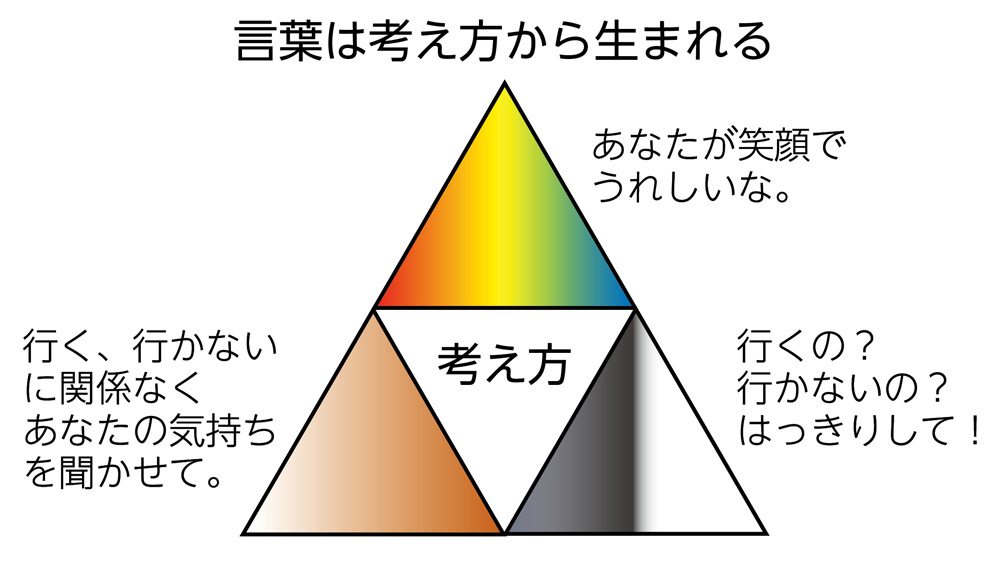

ところが、後日様子をうかがうと、「行くの? 行かないの? どっちなの?」と問い詰めるような声かけをしているようで、保護者と子どもとの関わりがうまくいっていないように感じています。

担任として、子どもと丁寧に向き合うことはもちろんですが、保護者との関係づくりも非常に重要だと実感しています。今、この段階で大切にすべきことは何でしょうか。

(30代・男性)

不登校対応の本質は主体性を育むこと

不登校の子どもへの対応で大切なのは、「性格を変えること」ではありません。消極的な子を積極的にする、内向的な子を外交的にする――そうした方向ではなく、子ども自身が自分の人生を選び取る力=主体性を育てることが本質的な目標です。

主体性を育むためには、子ども自身の「自己決定の場面」が鍵になります。ところが、現実にはその「選択の場面」が、子どもにとってプレッシャーになってしまうことがあります。

例えば、登校をしぶる子どもに対して、大人が「行くの? 行かないの? どっちなの?」と問い詰める場面。これは一見、子どもに選択権を与えているように見えますが、実際には「行くべき」という圧力が隠れています。

もし子どもが「行かない」と答えれば、「本当にそれでいいの? 知らないよ」と突き放されることもあります。これは、その子の選択を尊重する態度ではなく、その子の答えを「行きなさい」という命令に対する拒否として扱っているのです。

子どもが「行かない」と言ったとき、その選択に対して大人が罪悪感や孤立感を与えてしまうと、子どもは自分の気持ちを否定されたように感じます。逆に「行く」と答えても、迷った末に行けなかった場合、「嘘つき」と責められることもあります。これは、子どもの心に深い傷を残す対応です。

子どもが自分の気持ちを言葉にし、選択できるようになるためには、安心して「NO」と言える環境が必要です。大人はその子の「行かない」という選択を受け止め、そこから「じゃあ、今日はどう過ごそうか」「何が不安だった?」と対話を始めることが大切です。

子どもが自分の気持ちを整理し、自分のペースで前に進むためには、選択を尊重される経験の積み重ねが必要なのです。

「選択権を与える」とは、子どもの内側から出てくる答えを尊重すること

不登校の子どもへの対応において、「選択権を与える」という言葉は、しばしば誤解されがちです。

大人にとって納得のいく選択肢の中から子どもに選ばせる――それは本当の意味での選択ではありません。本来の選択とは、子どもの心の中から自然に出てくる答えを尊重することです。

そのためには、大人の側に「受け止める力」が必要です。子どもが出した答えが、自分の期待とは違っていても、それを否定せず、まずは受け入れる。大人の度量が試される場面なのです。

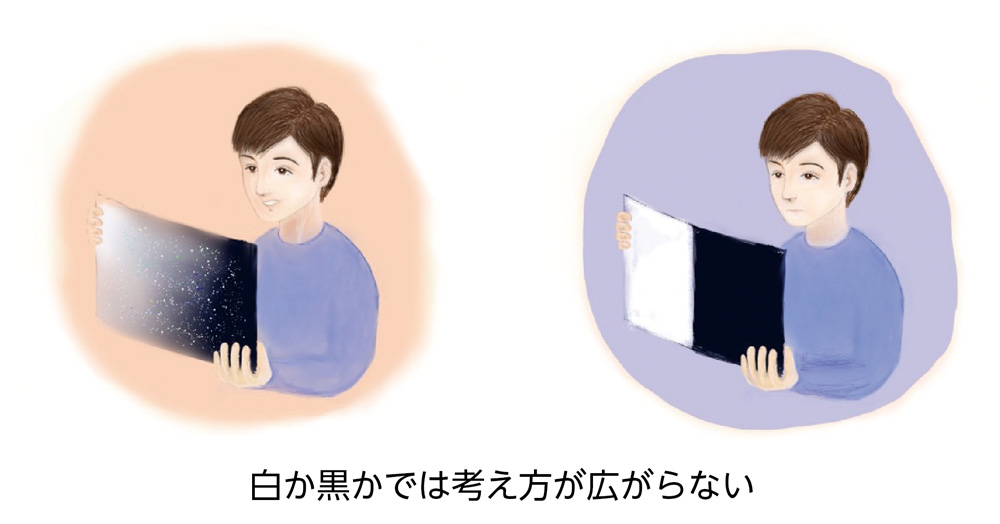

登校するかしないかという問いかけは、非常にシンプルで分かりやすいように見えます。しかしこれは、「二分割思考」「白黒思考」と呼ばれるものです。つまり、「やるなら最後までしっかりやる」「ダメなものはダメ」といった、グレーゾーンを認めない考え方です。不登校対応においては、このような白黒思考をなるべく薄めていくことが求められます。なぜなら、子どもの気持ちはもっと複雑で、揺れ動くものだからです。「行くか、行かないか」だけでは子どもの気持ちは測れないのです。

例えば、家にいながらも気持ちが安定し、前向きな行動を見せる子どもがいたとします。通常であれば、その変化を喜ぶべき場面です。しかし、大人が白黒思考にとらわれていると、「ちょっとは変わってきたかもしれないけれど、でも、結局学校には行けていない」といった見方になってしまいます。

このような思考では、子どもの繊細な変化を受け止めることが難しくなります。子どもが少しずつ前向きになっているのに、その芽を見逃してしまうのです。

さらに問題なのは、子ども自身がこの白黒思考にとらわれてしまうことです。前向きな変化があっても、「でも、どうせ学校に行ってないから…」と自己否定につながってしまう。自分の努力や成長を認められず、苦しむことになります。

そして、いざ学級に復帰しようとする際にも、「勉強の遅れを取り戻してから」「みんなに迷惑をかけないようにしてから」といった完璧主義的な条件を自分に課してしまうことがあります。これは、復帰へのハードルを高くしてしまい、かえって前進を妨げる要因になります。

子どもが安心して自分の気持ちを表現できるようにするためには、「グレーな状態」を認めることが大人に求められます。登校していなくても、笑顔が増えた、生活リズムが整ってきた、興味のあることに取り組み始めた――そうした変化を丁寧に見つけ、喜び、共有することが大切です。

そして、「選択権を与える」とは、子どもが自分の気持ちに正直になれるような環境をつくること。その選択がどんなものであっても、受け止める姿勢を持つことが、子どもの主体性を育む第一歩なのです。

保護者に伝えたい声かけの例

朝の慌ただしい時間、子どもが「行くのか、行かないのか」と決めきれずにぐずぐずしていると、つい強い言葉を投げかけてしまうことがあります。大人にとっては当然の反応かもしれませんが、その言葉は子どもの心に小さな傷を残し、積み重なることで「自分から行動する勇気」を少しずつ奪ってしまうのです。だからこそ、あらかじめ声のかけ方を考え、示しておくことがとても大切になります。

また、子どもに向き合っていると、親の中から言いたいことが次々とあふれてきます。「もっとこうしてほしい」「早くしてほしい」と、つい言葉が増えてしまうのです。

しかし、子どもにとっては多すぎる言葉は混乱のもとになり、かえって動きづらくなってしまいます。必要なのは、最少限でわかりやすい言葉。短く、落ち着いた声かけが、子どもの安心につながり、行動を後押しする力になるのです。

「こう言いたいときは → こう言ってみましょう」シート

「今日はどうするの? 行くの? 行かないの?」 → 「今日はどう過ごしたいと思ってる?」

「どうするの?はっきりしなさい!」→ 「迷うよね。自分のこととして考えているからだよね。」

「早く決めてよ。仕事に遅れちゃうでしょ!」→ 「〇分になったら、その時点での気持ちを教えて。」

「行かないって簡単に言うけど、本当にそれでいいの?」→ 「行かないって、自分で決めたんだね。その気持ちは大切にしようか。」

「家にいるんだったら、家のこととか勉強とかちゃんとやりなさい!」→ 「今日は充電できたらいいね。」

(保護者が帰宅してから)

「はあ、疲れた。休んでいる人はいいね…。」→ 「昨日より少し元気そうに見えるね。何が一番楽しかった? 1日過ごしてみて、今、心の中にどんな思いがあるの?」

※↑こんな風に言えたらすごいですね。ぜひお試しください。

<シートを薦める担任と保護者の会話例>

親 朝、本人が行かないって言ったときに、本当に行かせなくていいんですか。

担任 実際に働きかけをした場合、行く可能性は高いですか?

親 それは…あまり高くないですね。

担任 お子さんの「行く」「行かない」に囚われないで、「どんな気持ちでいるのか」を一緒に考えてみません?

親 そうですね(やや不満そう)。

担任 そもそも朝の忙しい時間にグズグズされると嫌ですよね。

親 そうなんですよ(待ってましたとばかりに)。

(しばらく保護者の話を聞く)

担任 腹も立つし、不安にもなりますよね。ところで学校を休んで家にいるとき、お子さんはどんな気持ちで過ごしていると思いますか?

親 そうですね。あまり話さないので、よく分かりません。

担任 多くの子どもは、学校に行くのは不安でいっぱいだけど、家にいても不安があふれてくるようですよ。

親 家にいて不安なんですか? 好きなことをしているのに…。

担任 親御さんが不安になることは、本人も不安に感じているんですよ。

親 だったら学校に行けばいいのに…。

担任 不安が大きすぎて一歩が踏み出せないのかもしれませんね。

親 どうしたらいいんですか?

担任 まずはお子さんが安心して話せる時間を積み重ねることが大切ですね。

親 たしかに安心して話すことはできていないかもしれませんね…。

担任 ぜひ、このシートを使ってみてください。

親 これは難しい内容ですね。

担任 そうですよね。でも、一つでも言えたらいいと思って試してみませんか?

親 一つくらいなら出来そうです。

担任 じゃあ、後でお子さんの反応をうかがいますね。

休むという選択も、子どもにとっては大切な自己決定のひとつです。学校に行けていなくても、少しずつ笑顔が増えたり、前向きに物事を考えられるようになったりすることは、大きな前進といえます。その前進を支えるためには、子どもが否定されず、安心して過ごせる環境が欠かせません。そして同じように、保護者自身も否定されず、安心して日々を過ごせることがとても重要です。親が安心している姿は、子どもにとっても心の支えとなり、安心感を広げていきます。

「学校に行けるようになること」だけを唯一の目標にしてしまうと、子どもはその期待に応えられない自分を責め、苦しさを抱えてしまいます。白か黒かで判断するのではなく、途中のグレーを認めることが大切です。たとえば「今日は休んだけれど、昨日より少し笑顔が増えた」「まだ学校には行けないけれど、友だちと話す気持ちが出てきた」など、小さな変化を前進として受け止めることができます。

やがて子どもは、多様な価値観を持ち、学校という枠にとらわれない自分らしさを見つけていくでしょう。その過程で、保護者が「学校に行くことだけが正解ではない」と認める姿勢を示すことが、子どもの自己肯定感を育てる大きな力になります。子どもの素晴らしさは、学校に通うかどうかだけで決まるものではありません。休むことも、立ち止まることも、未来につながる大切な一歩なのです。

言葉は考え方から生まれます。白黒からグレーに、そして1色ではなく多様な色へ。大人が思考を広げることが、子どものエネルギーにつながります。

保護者が「学校に行きなさい」と無理に要求すると、子どもは安心を失い、親子の関係が悪くなってしまいます。 同じように、学校が保護者に「とにかく来させてください。来れば何とかします」と求めても、関係は悪くなります。 どうせなら、「子どもの心を受けとめること」を大切にしたお願いをしてみてはどうでしょう。 保護者が子どもの気持ちを理解しようとする姿勢を見せると、親子の関係は良い方向に進みます。 そのために学校は保護者の気持ちを受け止め、安定した関係をつくろうとする姿勢が必要です。

イラスト/千葉孝司

※この連載は、原則として月に1回の更新予定です。

<千葉孝司 プロフィール>

ちば・こうじ。1970年北海道生まれ。元・公立中学校教諭。ピンクシャツデーとかち発起人代表。いじめ防止や不登校対応に関する啓発活動に取り組み、カナダ発のいじめ防止運動ピンクシャツデーの普及にも努める。著書に「いじめと戦う!プロの対応術」(小学館)、「令和型不登校対応マップ」「WHYとHOWでよくわかる!いじめ 困ったときの指導法」「WHYとHOWでよくわかる!不登校 困ったときの対応術」(いずれも明治図書出版)等がある。

千葉孝司先生のご著書(必読の名著!)、好評発売中です。