研究授業で配られる指導案を見る? 見ない? 【矢ノ浦記者が語る「教育取材余話」②】

以前から、私は「授業の見方」という視点で、多様な専門家や優秀な授業者の考え方を記事にしてきました。なぜならそれは、先生方の授業力向上に資する上で、とても大事なことだと考えているからです。この「授業の見方」について、今年、本格的な議論が開始された中央教育審議会の学習指導要領改訂議論に関わる取材の中で、あるお話を伺う機会があったので、ここで私見を交えてぜひ紹介したいと思います。

執筆/教育ジャーナリスト・矢ノ浦勝之

目次

指導案を見ながら授業を見る先生が多いのではないか

先日、ある専門家の先生の取材中、本筋を少し外れた余談の中で「授業の見方」という話になりました。その先生のお話によると、指導者として招かれて研究授業を見始めようとしたときに、学校関係者から「指導案を見られないのですか」と言われたのだと言います。「見ませんよ」とお答えになったところ、「指導案を見ないで、どうやって(研究協議で)指導されるのですか?」と質問されたのだとか。そこでその先生は、「私は徹底して子供の学ぶ様子をメモしているので、それでお話しできます」と答えられたのだそうです。

以前、別の著名な教育実践者との取材でも、同様のお話を伺ったことがありました。その先生は、研究授業を見ているときに多くの先生方が指導案を見ながら授業を見ていることに対して、「授業が指導案通りに展開されているかどうかを確認しているだけだ」と否定的にお話をされ、それでは授業改善にはつながらないということを指摘されていました。

話を戻しますが、最初の専門家のお話からすると、「指導案を見ないで……」と質問された方は、管理職かミドルリーダーのどちらかでしょう。とすると、おそらくその学校では、質問をされた先生同様に、指導案を見ながら授業を見ることで授業時間を過ごしている先生が多いのではないかと想像されます。

加えて私見で言うならば、そのように指導案を手元に置いて、授業を確認している先生方の大半は、授業を教室の後ろ側から見ていることでしょう。

はたして、それで本当によい授業を行うための糧にすることができると考えておられるのでしょうか?

「授業者目線で見るのではなく、子供目線で授業を見ることが大事だ」

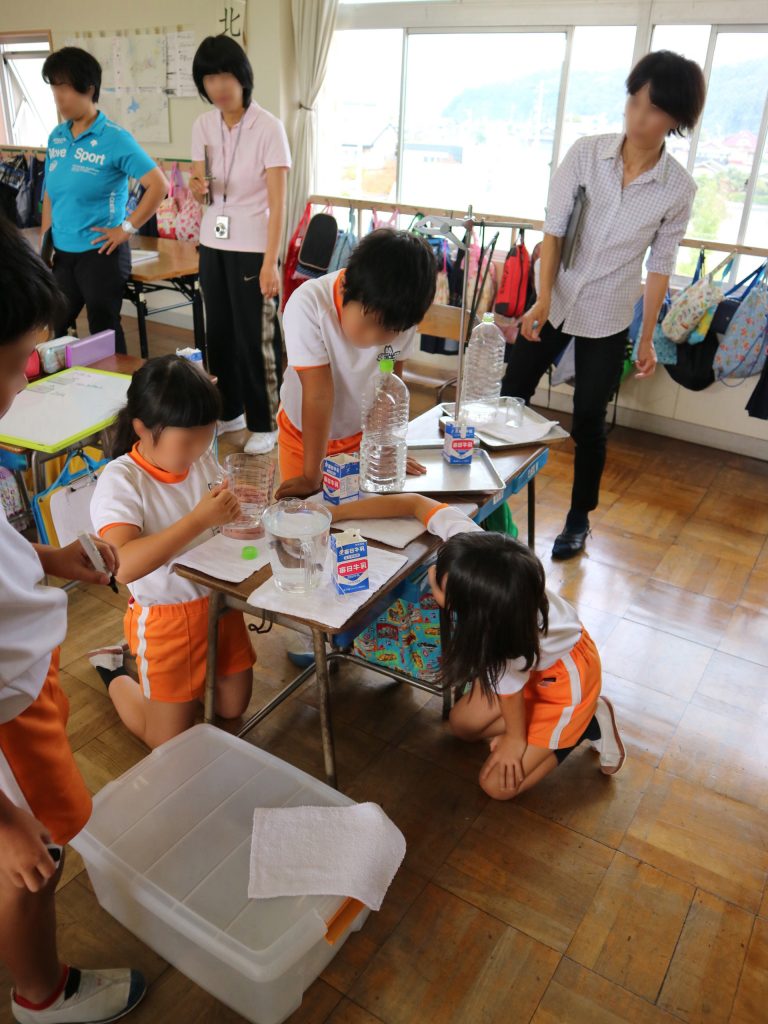

先の余談の続きですが、私が授業取材を行う場合は、子供たちや先生の様子を撮るためカメラだけを抱え(授業音声はICレコーダーで録音し、後ほど一言一句文字起こしをしながら頭の中で再現する)、子供たちと同じ気持ちになって、先生が子供たちを(そして私を)どんな学びの世界に連れていこうとしているのか、ワクワクしながら授業を見て、写真を撮っているとお話をしました。すると先の先生は、「授業者目線で見るのではなく、そのような子供目線で授業を見ることが大事だ」と話されたのです。

もちろん、研究授業を通して考えていくべきなのは、「教師がいかに子供たちに学びのきっかけを与え、どのように支援や助言、指導しながら子供たちの学びを深められるようにしていくか」ということです。しかし、それは教師の言動ばかりに目を向けていたのでは的確に評価し、改善を図ることはできません。

以前も同様のお話をしたことがあるのですが、子供たちに求められているのは「主体的・対話的で深い学び」ですし、とりわけ次期学習指導要領に向けた改訂議論においては、「深い学び」ということが重視されています。言うまでもありませんが、この「深い学び」をしていくのは、子供たちです。そうであるならば、子供たちの学びの様子を抜きにして教師の言動だけで授業のよし悪しを評価し、改善を図る議論を行うことは不可能です。

そのため、まずしっかり子供の目線で授業を見て、子供の様子を通してその授業がどうであったかを語るとともに、改善を図れるとするならばどのような点を変えていくことが可能なのか、その改善の方向性を未来志向で語ることが必要でしょう。