【特別インタビュー】アメリカの特別支援教育に学ぶ「読み・書き・行動」に困難さをもつ子の支援法

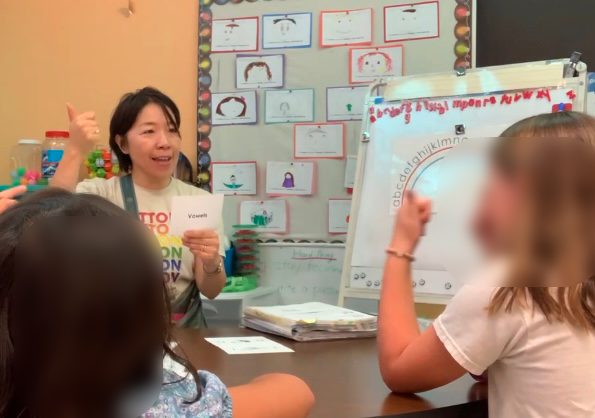

アメリカ・オースティン市の公立小学校で特別支援教員として、小学1年から5年生で英語のリーディング、ライティング、行動などに困難さをもつ子供たちの指導を行っている坂本優美子先生にアメリカでの特別支援の実践や子供たちの成長などについてうかがいました。

目次

フォニックス、概要をつかむスキルの指導

――アメリカの小学校で特別支援教員として教えられているきっかけを教えてください。

坂本 私は日本で18年間、英語の教員をしていました。主人がアメリカ人で、アメリカに移ることになり、アメリカに移っても日本と同じ仕事がしたいと思いました。そして、特別支援教員として英語を教えることができればと考え、特別支援教育の修士号とテキサス州の教員免許を取得したのです。

――アメリカの小学校での特別支援の概要や指導しているアメリカの子供たちについて教えてください。

坂本 現在は小学4、5年生で、リーディングやライティングに難しさを抱えた子供たちを抜き出して、彼らに英語の読み書きを教えています。年によって異なりますが、ひとクラス4~8人程度です。この子たちは特別支援教育を受けていて、LDやディスレクシア、ADHD、知的障害などがあります。通常通りにしゃべることはでき、知能の高い子でも、読み書きとなると難しいという子供もいれば、集中やじっとしていることが困難な子供などいろいろです。

――実際にどのような支援をされているのでしょうか。

坂本 英語に難しさをもつ子供たちなので、基本的には、英語の文字と音をつなげるフォニックスを教えます。50分授業のうち、フォニックスを25分程度行った後、読解の練習をします。私のクラスに来ている子供たちは、5年生の子供でも、3年生程度のレベルなのです。そのため、5年生の教材では難しすぎるので、3年生レベルの英文の教材を使って、スキルとしては同じことを教えます。そして、徐々にレベルを上げていきます。

文章すべてを理解することよりも、その概要をつかみ、問題文を理解し、その答えを文章内に見付けることに重きを置きます。タイトルを見て、そのタイトルから内容を推測して、絵があれば絵を見て、背景知識も使いながら、「こんな内容だな」というのをつかみます。私が日本の中学や高校で17年間教えていた英語教育が、現在、行っている抜き出しの英語教育に通じるところがあります。ただし、それだけでは足りません。彼らにとっては、母国語なので、実際に英文を読まなければなりません。そこでフォニックスが必要なのです。フォニックスで文章を読めるようになります。

――文章の概要をつかむコツを教えるというイメージでしょうか。

坂本 はい、そうです。私のクラスに来ている子供たちは失敗し続けています。それは、文章の概要がつかめないからです。その概要をつかむコツを教えます。論説文も物語文も形があります。例えば、論説文なら、イントロ部分で著者が言いたいことを言います。そして、その説明が続き、最後に言いたかったことをもう一度言い直すという形です。そのため、論説文の場合は、「最初の段落はすべて読みなさい。次の段落は1文目を読みなさい」ということを教えています。

また、物語文なら、始まりがあり、問題が出てきて、問題が重なって、クライマックスで状況が変わります。そして、解決に向かいます。この形を「プロットマウンテン」と呼んでいて、物語文はこの形になっています。そのため、登場人物が誰で、場所はどこで、問題が何で、問題はどのように解決するかなど、その流れを見付けなさいと教えています。

私のクラスに来ている子供たちは、通常クラスの子供たちと同じように、州統一テストを受けなければいけません。それで、学校の評価が決まってきます。その問題文を読んで、問題文の中のキーワードを1年かけて練習するのです。

みんなと同じ州統一テストを受けて、全部読めないかもしれないけれど、どうしたらよいのかが分かるというところまで1年かけて必ず保証したいと思っています。私のクラスに来ている子供たちの3分の1から半分くらいの子供たちは合格します。

子供たちには、「これが目標ではない」と言っています。何年か先に英文がすべて読めることが目標です。しかし、それに至るまでに年度末に受けなければならないテストがあります。テストを受ける際に、「自分はこれだったらできる」ということを保証します。もしかしたら合格しないかもしれないけど、やれるという方法を教えます。 私のクラスの子供たちは失敗し続けた子たちだから、「できる」となるととても輝くのです。「できるよ」「自分にもできるんだ」ということが、励みや自信になって、「読んでみよう」という意欲につながります。