「PISA2018」結果分析~子どもの読解力を育むために学校は何をすべきか

2019年12月、2018年に実施したPISA(ピザ)調査の結果が公表されました。それによると、日本の読解力は前回よりも平均得点も順位も低下しています。この結果をどう受けとめ、学校は何をするべきなのかを考えてみることにします。

目次

学校は「測定する3つの能力」の確認を

PISA( Programme for International Student Assessment) は、OECD(経済協力開発機構)の加盟国を中心に、義務教育終了段階の15歳児を対象に実施される国際的な学習到達度に関する調査です。調査は読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの3分野について実施されます。実施年によって3分野のうちの1分野を、順番に中心分野として重点的に調査を行っており、2018年の調査では、読解力が中心分野とされました。

2018年の調査には、79か国・地域から約60万人が参加し、日本では全国の高等学校等の1年生のうち、抽出により183校、約6100人が参加しました。

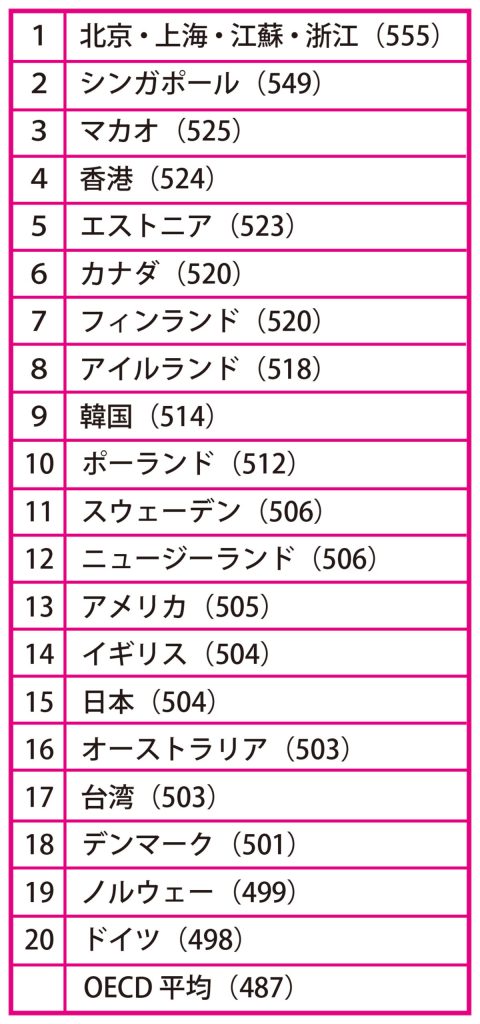

日本の子どもの結果を見てみると、79か国・地域の中で、数学的リテラシーは6位(前回5位)、科学的リテラシーは5位(前回2位)、読解力は15位(前回8位)です。数学的リテラシー、科学的リテラシーについては、「安定的に世界トップレベルを維持している」とOECDは分析しています。問題は読解力です。OECD平均よりも高得点のグループに位置していますが、前回よりも平均得点・順位が低下しました。この結果を受け、新聞やテレビ等では「日本の子どもの読解力が低下した」と報じられましたが、「読解力とは何か」があいまいなまま、論じられている印象を受けます。

PISA2018 読解力の国際比較(平均得点)

PISA調査で読解力として測定しているのは、次の3つの能力です。

●測定する能力

①情報を探し出す

・テキスト中の情報にアクセスし、取り出す

・関連するテキストを探索し、選び出す

②理解する

・字句の意味を理解する

・統合し、推論を創出する

③評価し、熟考する

・質と信ぴょう性を評価する

・内容と形式について熟考する

・矛盾を見つけて対処する

〈文部科学省・国立教育政策研究所:「OECD 生徒の学習到達度調査2018年調査(PISA2018)のポイント」より〉

これらの3つの能力の平均得点について、読解力が中心分野であった2000年、2009年の結果も踏まえて、国立教育政策研究所は次のように分析しています。

・「①情報を探し出す」能力については、2009年調査結果と比較すると、平均得点が低下。

・「②理解する」能力についてはその平均得点が安定的に高い。

・「③評価し、熟考する」能力については、2009年調査結果と比較すると、平均得点が低下。特に、2018年調査から、「質と信ぴょう性を評価する」「矛盾を見つけて対処する」が定義に追加され、これらを問う問題の正答率が低かったようです。