よくわかる教育委員会〜指導主事の仕事を中心に|第10回 ホウレンソウの基本と苦情供覧文書作成のポイント

教育委員会の仕事には、「報告・連絡・相談(以下、「ホウレンソウ」)が欠かせません。それは、単なる形式的な業務フローではなく、組織の信頼性・透明性・迅速な意思決定を支える基本行動だからです。とくに学校現場や保護者、地域社会と密接に関わる教育委員会では、例えば学校の危機対応や生徒指導対応などの重大案件から、保護者や地域住民から寄せられる苦情案件に至るまで、情報共有のタイミングや方法を誤ると、誤解・混乱・信頼低下につながります。以下、その重要性と具体的な方法をご説明します。

西村健吾(にしむら・けんご)

1973年鳥取県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業後、鳥取県の公立小学校および教育委員会で勤務。「マメで、四角く、やわらかく、面白い…豆腐のような教師になろう!」を生涯のテーマにしている。学校教育に関わる書籍を多数執筆。近著は『学校リーダーの人材育成術』(明治図書)。現在、米子市立福生東小学校長。本コラムは、10年間の教育委員会事務局勤務の経験を元に執筆している。

目次

ホウレンソウの重要性

迅速な意思決定と問題解決

学校での事故・トラブル・苦情などは、時間が経つほど情報が錯綜し、対応が難しくなってしまいます。逆に、早期に事実が正しく共有されれば、組織としての対応方針を素早く決定でき、適切な初動が可能になります。

組織としての一貫性確保

ホウレンソウが不十分だと、担当者ごとに事実の認識がずれ、対応が異なるといった事態を引き起こしかねません。これでは「対応や説明が一貫していない」という不信感を相手に与えてしまいます。適時適切なホウレンソウを行い、情報や進捗を共有することで、組織として同じ情報・同じ基準で行動できます。

責任所在の明確化

教育委員会は公的組織ですから、「誰が」「いつ」「何を」ホウレンソウしたかを明らかにしておく必要があります。そのために必要なのは、第一報なり続報なりを、ペーパーやクラウド上に記録として残しておくことです。これにより、後の対応検証、あるいは説明責任も果たしやすくなり、例えば行政監査や議会対応の際の重要なエビデンスにもなり得ます。

信頼関係の維持

校長や教職員との信頼関係、地域との協力関係は、情報の正確性と共有の早さに支えられます。「委員会に話しても動いてくれない」という印象は、長期的な事業推進にも悪影響を与えます。

効果的なホウレンソウの方法

では、組織としての機能度を高めるためのホウレンソウとはいかなるものでしょうか。とくに、ミスの影響があまりにも大きい教育委員会に属する指導主事に求められるスキルは、学校の教員のそれと比べ、一段も二段も高いレベルが要求されます。以下、いくつかのポイントを列挙します。

ホウレンソウのタイミング

報告者は、どうしてもホウレンソウを早く行いたいと思いがちで、それ自体は望ましい思考です。しかし、上司は多くの情報や案件を同時に処理しています。急を要する場合を除き、上司の動向を横目で伺いながらタイミングを見計らって報告しましょう。そして、いざ話しかける時も、できるだけ「課長、今よろしいでしょうか?」などと、一言伺ってからにしましょう。

「頂上から麓」で述べる

重要事案のホウレンソウは「まず結論、その後詳細」が原則です。結論を示さないまま、単に時系列に話すホウレンソウほど聞き手にとって分かりづらいものはありません。まず結論を述べてゴールイメージを示し、詳しい経緯等はその後に述べるようにしましょう。「頂上(結論)から麓(補足)」がポイントです。「概略を申しますと…」「簡単に言いますと…」「ざっくり申し上げますと…」などと、事実の全体像を先に示す言葉を使うのもよいでしょう。

「見出し」を付ける

話す案件は、「報告」なのか「連絡」なのか「相談」なのか、冒頭に「見出し」を付けることも大切です。「報告」「連絡」は聞くだけですが、「相談」は、「自分ならどう考えるか、どうするか」という視点を加えて聞く必要があり、こうした「見出し」があると、聞き手にその心構えができるからです。

また、同じ意味で「重要度の見出し」を付けることも必要です。「緊急の案件ですが…」「重要な事態ですが…」「大したことではないのですが…」などと、事案の軽重を先に示しておくと聞き手が情報を受け取りやすくなります。

さらに、「〇〇の件ですが…」のような、件名の「見出し」も重要です。ただし、「課長、佐藤さんの件ですが」では、たくさんの情報を受け取っている上司にとっては、どの佐藤さんか分かりません。例えば「先週報告した、△△小の○○事案でもめている佐藤さんの件ですが…」と言えば、聞き手は情報を受け取る際の集中力を「思い出すこと」から「聞くこと」に傾注することができます。

5W1Hをはっきり示す

当然のことながら、ホウレンソウにおいては5つのW「Who(誰が) / What(何が) / When(いつ) / Where(どこで) / Why(なぜ)」と1つのH「How(どのように)」を欠かしてはいけません。このうち案外脱落しやすいのが、「Who(誰が)」です。担当者は、事案の概略も詳細も分かっているため「きっと分かるだろう」という潜在意識によって主語を落としがちになります。注意が必要です。

できるだけ短時間で正確に

ホウレンソウの相手は、「ただでさえ忙しい上に、膨大な報告が大量に上がってくる上司」です。案件によって軽重をつける必要がありますが、大事なポイントを落とさず、できるだけ短時間で話し終えることが大切です。

また、正確な報告のためには、事実を脚色したり、主観を交えたりしてはいけません。必ず冷静に、客観的な事実のみを伝えます。主観の入った「〜だと思います」「〜かもしれません」などは厳禁ということです。さらに、報告の中に誰かの発言がある場合は、そのままの言葉で伝えます。報告者も人間ですから、感情(とくに「怒り」「悔しさ」など)が入ってしまうこともあります。こうした曖昧かつ不正確なホウレンソウでは、二次的な対応のミスを引き起こしかねません。

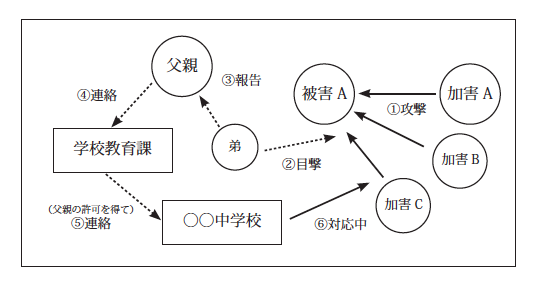

必要に応じて図を使う

いじめ事案など、複数の人間関係が複雑に絡み合っている報告案件は、口頭では伝わりにくい場合がほとんどです。そういう場合は、図(関係図・相関図等)を示しながら説明するのがよいでしょう。もちろん手描きでよいです。早く確実に伝わります。

ホウレンソウのスピード感

ホウレンソウは「基本的には速やかに」が鉄則ですが、とくに悪い報告ほど一刻も早く、確実に伝えることが大切です。人間は「ミスしたけど怒られたくない」「失敗で評価を下げたくない」といった気持ちから、小さなミスやクレーム、悪い報告は後回しにしがちです。

しかし、小さなミスが原因で、時間経過とともに状況が悪化し、重大な事態に発展してしまうことがあります。それを防ぐために、日頃から「悪い報告」ほど早く、確実に伝えることを習慣化しなければなりません。もちろん、ミスを隠すなどは論外です。組織として、日頃からこうした意識啓発を図っておくことが大切です。

「異常なし」連絡も重要

対応の結果が思わしくなかった場合や、悪化した場合はホウレンソウすることが多い一方、逆に対応がうまくいった場合は、そのまま「良かった良かった」と、自分の中だけで完結してしまう傾向にあります。つまり、「何もありませんでした」「問題ありませんでした」「解決しました」といった連絡(=「異常なし連絡」)を確実に行うことも大切であるということです。

対応の後に、必ず報告を入れる習慣がある組織であれば、あるべきタイミングでの結果報告がなければ、周囲が「何かあったのではないか」と気づくことができます。「便りが無いのは良い便り」ではいけません。危機管理・リスクマネジメントの一環として、「何もない」「異常がない」ことの報告も習慣化しましょう。

ホウレンソウのアフターケア

似たような状況に、ホウレンソウをもとに協議し、対応方針を決定し、具体的な動きを指示したものの、その後の結果報告がなされないといったことがあります。そのことは、ずいぶん時間がたって、「あれ、どうなった?」と聞くと、「ああ、あれは○○になりました。」という形で顕在化します。

この「○○」が適切な結果であればよいのですが、担当者がそう捉えただけで、実は解決していない場合は非常に問題です。問題がくすぶり続け、気がついた時は取り返しがつかない事態に発展することも想定されます。

このようなリスクを回避する意味でも、必ず「結果まで報告すること」が大切です。上司による修正や追加、念押しの指示も可能になります。