【小6・国語「提案書を書く」】紙とデジタルが生み出す協働──子供たちの提案書づくり[後編]〈デジタル×深い学び〉

今回は、前回に引き続き、東京都西東京市立上向台小学校の研究授業、小学6年生・国語科「構成を考えて、提案する文章を書こう〜未来を変える!? ぼくの、わたしの提案書〜」(冨岡花桜理主任教諭)の授業デザインをご紹介します。研究テーマは「自立した学習者の育成×学びの質の向上」です。後半となる今回は、単元の5時の授業レポートと、前回の授業後に東京学芸大学教育学部の高橋純教授からいただいた講評を踏まえ、授業で工夫した点や改善した点などを伺いました。

この記事は、連続企画『「デジタル×深い学び」の授業デザインReport』の20回目です。記事一覧はこちら

東京都西東京市立上向台小学校

学校教育目標は、「人にやさしさ 自分につよさ 生き抜くかしこさ」。高学年では教科担任制を取り入れ、学校全体で「自立した学習者」という子供像の育成に取り組んでいる。

目次

[授業のはじめ]

前時の振り返りと今日のめあての確認

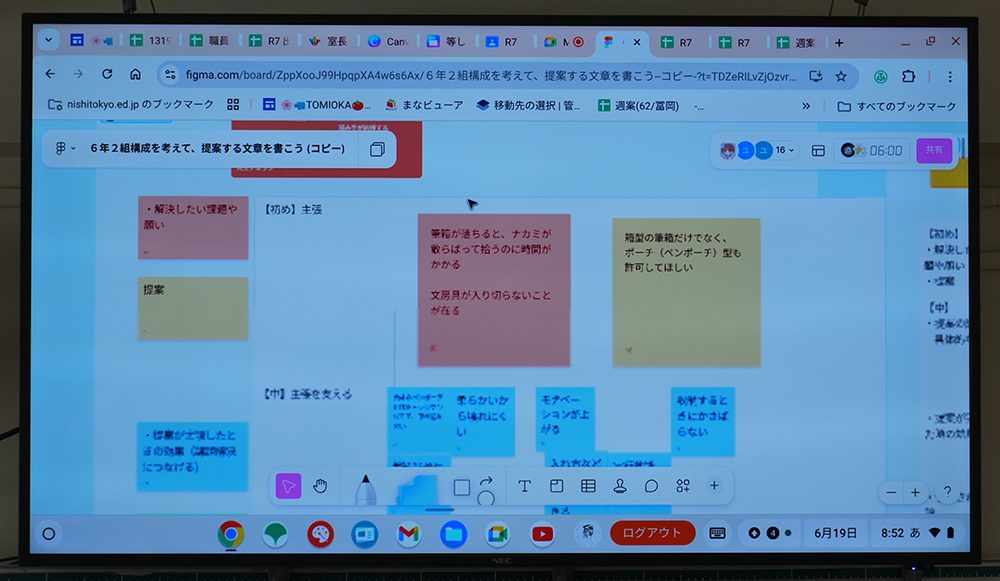

まずは、前時を学級全体で振り返ります。この単元で「身に付けたい力」を意識して取り組んでいる言葉や、良い気づきを残している児童のフィグジャムを全体で共有。そのあと、本時の活動内容を確認し、活動に見通しを持てるように声をかけたら、子供たちに学びを委ねました。

Aさんが解決したい課題は筆箱ですね。筆箱が落ちると中身が散らばってしまう。拾うのに時間がかかる。だから、「棒状のポーチ型の筆箱も許可してほしい」という提案です。【中】の部分で、自分のメリットを書いているのがいいですね。今度は提案する相手である、先生側のメリットも書いてあるといいなと思います。

ではみなさん、スプレッドシートを開きましょう。今日は5時間目です。今日のめあてを入力した人から学習を始めましょう。

[授業のなか]

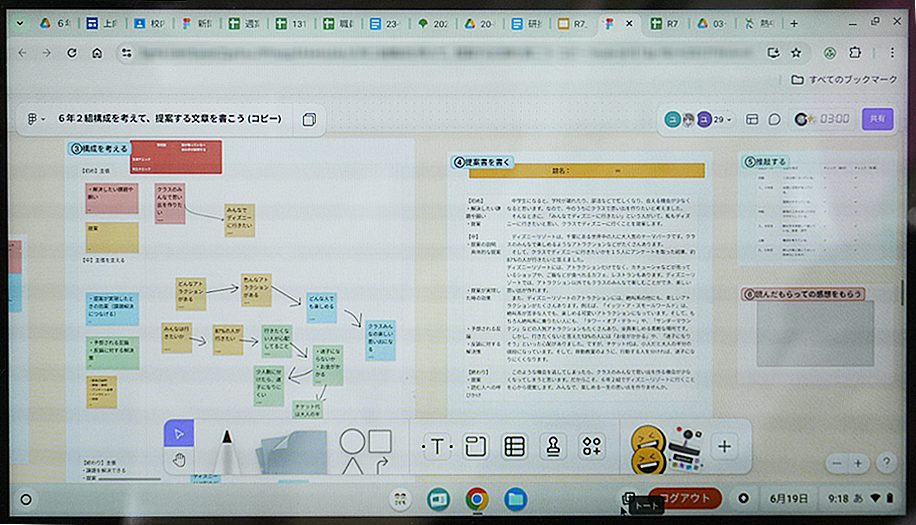

提案書の執筆と推敲の時間

子供たちに学びを委ねたあとは、冨岡先生は児童の机を回ります。ひと言だけ声をかけて通り過ぎることもあれば、足を止めて一緒に考えることもありました。また、似たテーマに取り組む児童同士をつなぎ、互いのフィグジャムを紹介するなど、児童の学びがより深まる働きかけを行っていました。

(まとめに悩んでいる子供に対して)

Bさんも同じテーマだったから、アンケート結果を聞いてみたら?

(学校で犬を飼育したい子供に対して)

犬の飼育のためのお金は募金するの? 犬が好きじゃない人もいるんじゃないかな?

5時間目になると、提案書をほぼほぼ書き終わる児童も。次の学びのステップ「⑤推敲する」に取り組んだり、友達の意見を聞いたりして磨きをかけていました。

提案書を書き終わった人は、「⑤推敲する」の初級・中級・上級の視点で3回読んでみましょう。

●指導の感想

パソコン上で友達の取り組みを参照する児童は多いものの、まだまだ教員に頼る場面も見られます。自分で頼れる学びの仲間を見つけ、一緒に相談しながら進めていく協働の姿が育ってほしいですね。また本時では、高橋先生からいただいたアドバイス、他の条件と比較する声かけを意識的に行いました。おかげで、子供たちはこれまで以上に深く悩み、じっくりと考えるようになったと思います。