給食指導で意識すべきことは何 ?<中高教員の実務>

- 連載

- 中高教員の実務

給食指導では、役割分担や配膳、おかわりルールなど決められた時間に誰が何をするのか決めておきましょう。アレルギーや異物混入など、もしものときの対応も確認することが重要です。

編著/小泉博明・宮崎 猛

【特集】中学校・高校教師 実務のすべて#29

みんなが楽しみにしている給食の時間。どんなことを意識して指導するとよいでしょうか?

給食は、栄養のバランスのとれた食事をして心身の健康増進を図るとともに、仲間と一緒に食事をともにすることでコミュニケーションを図る、ルールや役割に対する意識を高める、日本の食文化を継承する、給食にかかわる人々への感謝の気持ちを育てるなど、多様な意義のある時間であることを意識して指導しましょう。

目次

給食指導の基本ポイント

学校によって、給食は学級ごとにとったり、全学級がランチルームで一斉にとったりと様々ですが、基本的な指導のポイントは以下の通りです。

1.役割分担

給食当番が給食を運んだり配膳したり、その他の生徒が自分の分を取りに来たりします。

配膳から片付けまでの時間は学校・地域によって様々ですが、30 ~40 分程度であることが多いので、配膳を素早く行わないとゆっくり食事をすることができなくなります。あらかじめ給食当番の中でも、誰が何を取りに行き配膳をするのか、決めておくとスムーズです。

2.配膳

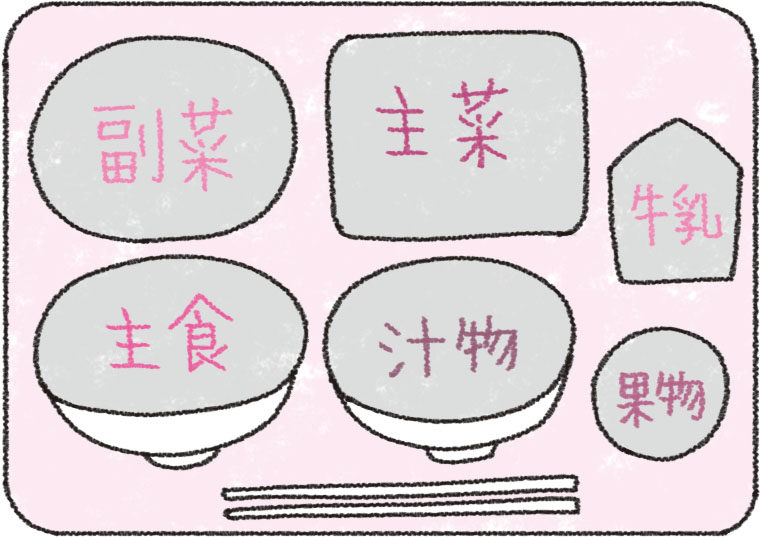

基本的な給食の構成は、主食・汁物・主菜・副菜・牛乳となっています。配膳の際は、メニューにもよりますが、食器の並べ方も教えておきましょう。

一度に多く盛りすぎると、あとの人の分がなくなってしまうので、一人分の適量を判断させましょう。

3.おかわりのルール

全員配膳したあとにごはんが余ったり、休んだ子の分が残っていたりすることがあります。このときに早い者勝ちにしてしまうと、元の自分の分を味わうことなく早食いしてしまったり、自分勝手な子が大量におかわりを持っていったりすることがあるので、ある程度のルールが必要です。子供たちと話し合って決めていくとよいでしょう。

4.食事のマナー

一般的な食事のマナーを教えることも給食指導の大切な役割です。

〈マナー違反の例〉

● 食器を置いたまま顔を近づけて食べる「犬食い」

● クチャクチャと音を立てて食べる

● 肘をついて食べる

● 必要以上に大声で騒ぐ

5.あいさつ

「 いただきます」「ごちそうさまでした」のあいさつは、食事に対する感謝の気持ちを表す言葉でもあります。早いうちにこれらの言葉の意味を確認する機会を設けるとよいでしょう。また、給食を取りに行くときや返しに行くときに、担当の職員にもきちんとあいさつするように指導しておきましょう。

イラスト/タバタノリコ・畠山きょうこ