【連載】令和型不登校の子どもたちに寄り添う トライアングル・アプローチ ♯12 別室登校の在り方を、もう一度問い直そう

近年の子どもたちと昭和型学校システムとのミスマッチを要因とした令和型不登校への対応を、三角形を組み合わせた模式図を用いて解説、提案する好評連載。今回は別室(校内教育支援センター)担当者と、周囲の教職員が共有しておくべき大切な心構えについて考えていきます。

執筆・イラスト/千葉孝司(元・北海道公立中学校教諭)

目次

はじめに

文部科学省の不登校対策「COCOLOプラン」では、学びたいと思ったときに学べる環境をつくるため、校内教育支援センターの設置を推奨しています。実際に、増加する不登校に対応するために、校内教育支援センター、あるいはそれに準じたものを設置する地域が増えています。

校内教育支援センターは、校内フリースクール、校内適応指導教室など、地域によって呼称は違いますが、基本的には教室に入れない子どもが、自分のペースで学習や生活をすることを目的としています。多くの場所は手探り状態で始まり、人的な配置も十分ではありません。不登校対応は「放置」か「登校の強制」のどちらかに傾きやすい傾向があります。

おそらく、校内にフリースクールのような教室復帰を第一義と考えない居場所をつくることには抵抗を感じる教員が多いことでしょう。どうしても教室に復帰させようという風が吹くはずであり、それを無視することもできないでしょう。

今回は教室以外の居場所(本稿では別室という呼び方で統一します)の現実的な在り方について考えます。

今回の相談事例

別室(校内教育支援センター)担当者からの相談(架空事例)です。

私の勤める学校では、空き教室を利用して教室に入れない子どもの居場所が設置され、今年度から担当を任されています。管理職からは、「できるだけ多くの子どもを教室に戻せたらいいですね」と言われ、私自身もそう考えています。居場所を見学した他の先生からは「居心地が良すぎて教室に戻れないのでは」という心配の声もあります。子どもを受容し、居心地の良い場所をつくるべきだと思いますが、教室に戻れるよう促すことも大切だとも思います。どう考えていけばよいのでしょうか。 (20代・女性)

別室登校に対する大人の思い

「子どもは教室で学習するべきだ。」

「不登校の子どもを出したのは担任の力量がないせいだ。」

学校には根強くこんな考えがあるように思います。この考えからは次のようなニーズが生まれるはずです。

「教室に入れない子どもの居場所があるのは仕方がないけれど、なるべく早く教室に戻れるようにするべきだ。」

この考えの根底には、このまま不登校状態が続いてしまったら困る…という不安があるのかもしれません。

保護者にとってはどうでしょう。

ずっと家にこもっていた状態と比べると、別室であっても登校できることは、はるかに望ましい状態です。でも別室登校が続くと、「勉強が遅れてしまう。本当は教室に行けるのに逃げているだけなのでは」と考えてしまうこともあります。本当は教室に行けるのに、寄り道をしているといった感覚です。

そして楽しい行事には参加できるわが子を見ると、やっぱりサボっているだけでは……と感じます(実際には楽しさで不安を抑え込むことに成功しているだけで、教室は不安を感じる場所のままです)。

教室復帰を急がせる保護者にも、その心の根底には不安があります。

別室担当者はそんな保護者の不安を受け止め、別室登校の意義を伝えていく必要があります。

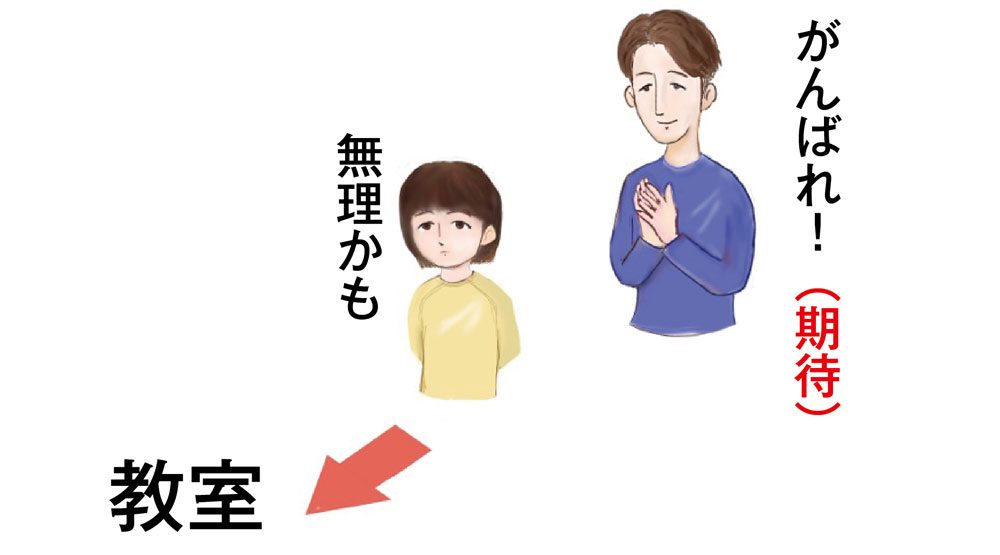

登校できる別室が存在する必要はあるけれど、なるべく早くそこを卒業してほしい。これが多くの大人の願いだとしたら、子どもの願いはどうなのでしょう。

ひょっとすると、「別室に登校できたという頑張りを認めてほしい」「この場所を奪わないでほしい」と願っているかもしれません。

子どもにとって安心できる居場所があることによって、結果的に教室に戻れる場合も多くあります。

しかし、周囲の大人たちが最初から教室復帰ありきで考えてしまうと、別室は子どもにとって安心できる居場所ではなくなってしまいます。別室担当者には安心できる居場所づくりや関係づくりが求められます。

とは言え、他の教職員からは子どもを教室に戻してほしいという要望や期待があり、対応の仕方に苦慮する場合も多いことでしょう。担当者はそうした教職員に対し、別室登校の意義について繰り返し伝えていく必要があります。

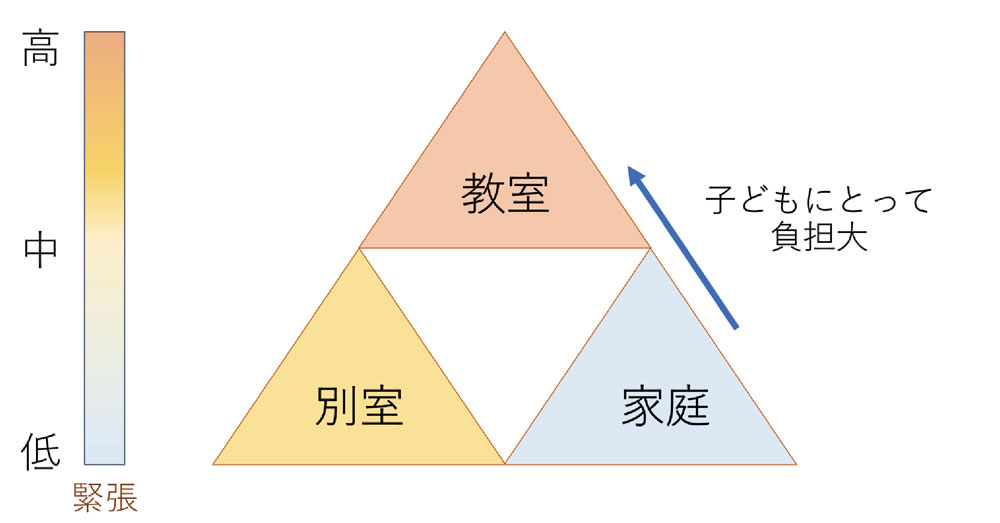

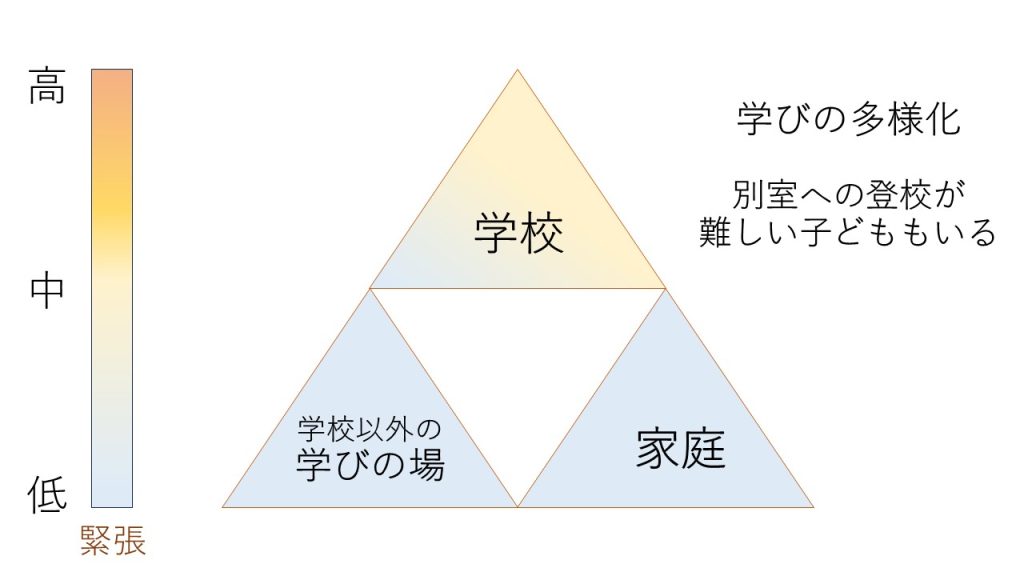

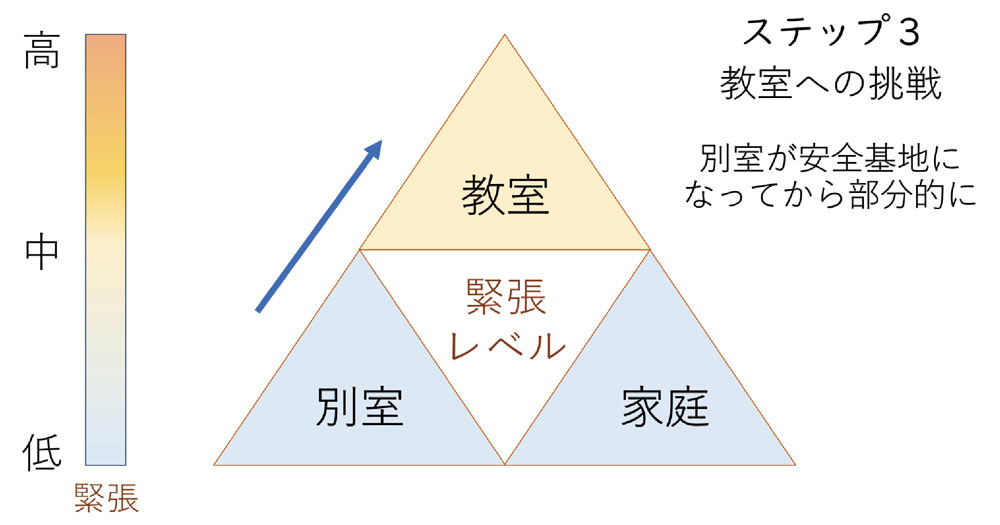

ここで、子どもの緊張レベルを示した図を使って、別室の意義について考えてみましょう。

上の図のように、基本的に子どもにとっての緊張のレベルは、家庭、別室、教室、それぞれの場所によって違いがあります。信号の色にたとえると家庭が青、別室が黄色、教室が赤です。

家庭からいきなり教室に行くのは「ハードルが高すぎる」と言う子どももいます。そこでいったん、別室を経由する。あるいは別室を居場所とすることになります。

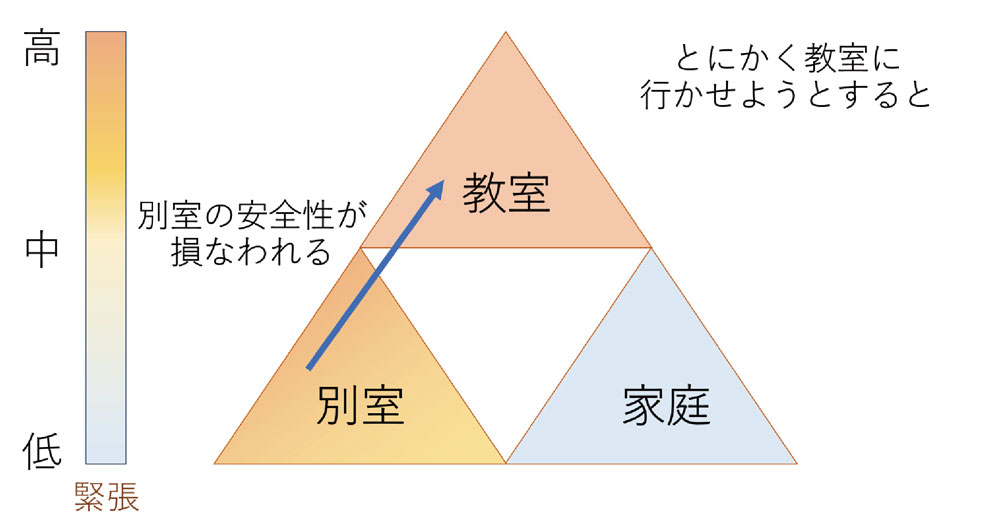

ところが、「とにかく教室に行ってほしい」という周囲の大人たちの願いが強いと、子どもにとって別室が安心できる場所でなくなってしまいます。黄色だった別室が赤に近づいてしまうことになるのです。その結果、その子は別室にも登校できなくなります。

不登校の子どもたちの多くは、命の危険と隣り合わせにあります(本連載#5参照)。

そうした子どもたちにとって、別室はセーフティーネットの役割を担います。無理な挑戦によって別室登校をしなくなるという事態は、絶対に避けなければなりません。

不登校の子を別室登校へと導くステップ

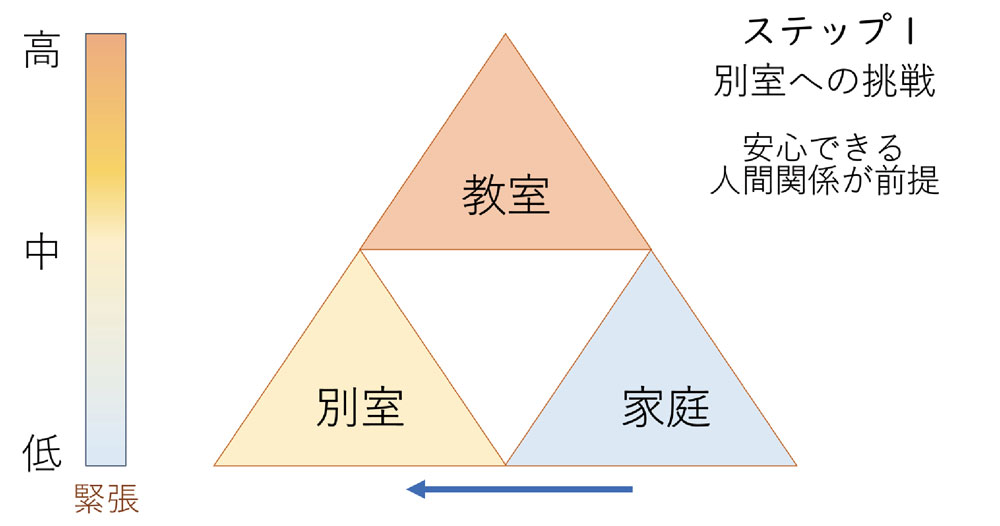

ステップ1 別室登校への挑戦

大人たちは、別室を用意できさえすれば、それで居場所ができた、と安心しがちです。

しかし、空間と同じように大切なのは人間関係です。ありのままの自分を認めてくれる存在が、子どもにとっての居場所をつくるのです。安心できる人間関係があるからこそ、子どもは別室に足を運ぶことができます。

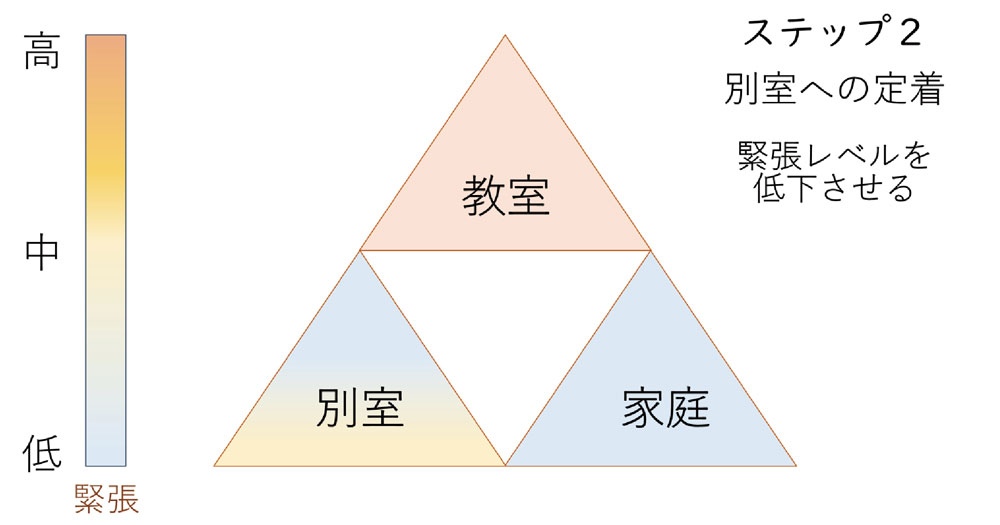

ステップ2 別室への定着

別室登校が始まったら、それを定着させることが目標になります。そのためには上の図のように、別室における緊張レベルが黄色から青になるような働きかけが必要です。リラックスして、自分のことを話せ、笑顔になれる場所にすることです。別室での過ごし方についても子どもと話し合い、その子が主体的に決められるようにします。

「登校できた」という結果だけに目を向けるのではなく、「主体的に登校する」ということが大切です。

保護者に促されて嫌々来るのではなく、保護者に「行ってきます!」と元気にあいさつし、主体的に登校できることを目標とします。

説得されて登校した回数 < 主体的に登校した回数

ステップ3 教室復帰への挑戦

別室が安全基地になってから、いよいよ教室復帰への挑戦、となる場合もあります。

しかし教室の中には、そもそも学校に来られなくなった要因が存在することがあります。何か嫌なことを言われたとか、嫌な場面を目にしたといった要因です。その子にとって回避したい何かがあるのに、その要因を取り除かないまま教室に戻そうとするのは、子どもの気持ちを無視することになります。

挑戦の際には、子ども自身の意志で立ち向かえるよう、事前に気持ちを聞いたり、つらい気持ちをときほぐしたりといったアプローチが必要です。

アプローチの際のポイントは、別室登校の成果を、「教室に足を運べたこと」ではなく、「子どもが主体的に行動したこと」だと捉えることです。断ることができず、いやいや教室に足を運ぶことよりも、自分の意志で行動を選ぶことに価値があるのです。

教室に足を運んだ回数 < 主体的に行動した回数

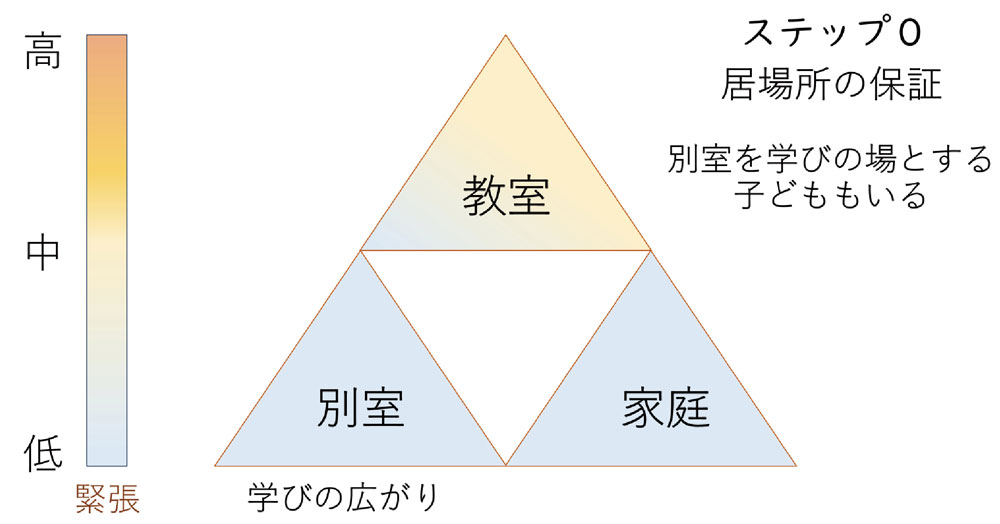

ステップ0 居場所の保証

「子どもは教室で学習するべきだ。」

周囲の大人たちがそう願っても、現実にはそうならない子どももいます。そうならない子どもに教室への復帰を求め続けると、別室にすら来られなくなってしまいます。それはその子の学びの機会を奪うことにつながります。実際に校内外で学ぶ機会を得られない子どもは数万人いることでしょう。

「子どもは、その子にとって必要な学びをするべきだ。」

こう考えてみると、どうでしょうか。別室登校の子どもには教科学習のプリントの問題を解かせるよりも、大切な学びがあります。それは人とのかかわりで得られる楽しさや、人への信頼を学ぶことです。

別室登校でそうしたことを十分に学べた場合、年度が変わる際や、卒業といったタイミングで、子どもが自ら教室に入っていくこともあります。別室登校によって、その子にとって本当に必要なことを学べたからです。

さらに教室、別室、家庭、その三つのどこに収まらないタイプの子どももいます。

その場合、校内の別室を、学校の外の学びの場に置き換える必要があります。

そして、そうした校外の居場所も、子どもにとっては大切な学びの場です。

大人が一方的に子どもの在り方や学びのカタチを強要するのではなく、子どもが主体的に人生を生きられるように支援する――。それが別室登校の意義なのではないでしょうか。

周囲の大人たちの「こうあるべき」という思いが強いと、子どもの本当の気持ちをキャッチすることが難しくなります。子どもが心を閉ざし、口をつぐんでしまうからです。

「どんなあなたでも、応援しているよ。」

大人からのそんなメッセージが心に届けば、子どもは笑顔になり、「先生、あのね…」と語りだすのです。

イラスト/千葉孝司

※この連載は、原則として月に1回の更新予定です。

<千葉孝司 プロフィール>

ちば・こうじ。1970年北海道生まれ。元・公立中学校教諭。ピンクシャツデーとかち発起人代表。いじめ防止や不登校対応に関する啓発活動に取り組み、カナダ発のいじめ防止運動ピンクシャツデーの普及にも努める。著書に「いじめと戦う!プロの対応術」(小学館)、「令和型不登校対応マップ」「WHYとHOWでよくわかる!いじめ 困ったときの指導法」「WHYとHOWでよくわかる!不登校 困ったときの対応術」(いずれも明治図書出版)等がある。

千葉孝司先生のご著書(必読の名著!)、好評発売中です。