【特別インタビュー】一人一人を大切にした学び合い「イエナプラン教育」

子供が自ら考え行動し、他者を尊重し、互いに協力し合う姿勢を育むことを目指す「イエナプラン教育」。ドイツの教育学者ペーター・ペーターセンが提唱し、オランダを中心に広まり、日本でも注目されています。「イエナプラン教育」をオランダで学び、日本で実践しているイエナプラン専門教員の川﨑知子先生に「イエナプラン教育」の特徴や実践についてうかがいました。

目次

異年齢集団でのグループ編成での学習

――川﨑先生がイエナプラン教育に関心をもたれたきっかけやオランダでのイエナプラン教育の実践についてお教えください。

川﨑 私がイエナプラン教育に関心をもったのは、オランダ教育・社会研究家でイエナプラン教育の第一人者であるリヒテルズ直子さんと教育評論家の尾木直樹(尾木ママ)さんとの対談の本を読んだのがきっかけでした。オランダの子供の幸福度は、2020年ユニセフの調査によると先進国のなかで総合1位となっています。特に、精神的な幸福度が高いことが特徴で、生活満足度が高く、自殺率が低い傾向があることを知りました。そのため、イエナプラン教育のことをもっと知りたくなり、家族でオランダに行ったというわけです。

イエナプラン研修を受けて、アシスタントとして週に1回、小学校に通いました。日本でいうところの小学4~6年の算数を教えていました。ビザが切れるタイミングで帰国し、広島県福山市の公立小学校でイエナプラン教育を実践している学校に就職しました。

――その広島県福山市の公立小学校のイエナプラン教育の概要、特徴を教えてください。

川﨑 イエナプラン教育の学びの特徴の1つは、異年齢集団でのグループ編成になります。1年生から3年生、4年生から6年生の3学年による異年齢集団を基本単位とします。もう1つの特徴は、「対話」「遊び」「仕事」「催し」という4つの基本活動に基づいた時間割になります。

「対話」はサークル対話です。教室には、子供たちが円座になれる場所が常時あり、朝、円座になって、対話するところから1日が始まります。帰りの会のほか、必要に応じてサークル対話を行います。1日の教育活動のなかに「遊び」を取り入れます。様々な場所で子供がやりたいことを自由に選択して遊ぶことができる環境づくりをします。「仕事」というのは、学習です。子供が学習計画を立てて、自分で学び続ける力を付けていきます。学年の内容を超えた共通の問いについて考えることなども組み合わせます。「催し」は運動会や学習発表会などの行事だけでなく、誕生日のお祝いをしたり、簡単なプレゼンテーションにして発表したりします。

探究学習と自立学習を組み立てていくような感じでカリキュラムをつくっていきます。何かあったら、基本的には先生たちも話合いで決め、子供たちとも話合いで決めるのです。自分と相手を大切にして成長できる学校にするということが根底にあります。

セレクトタイムの導入

――具体的にはどのようなイエナプラン教育の実践をされましたか。

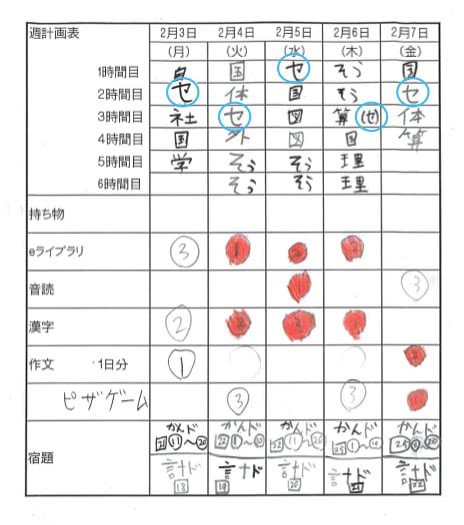

川﨑 子供が自分で選んで学ぶことができると、子供の学習意欲がぐんと高まります。私は「セレクトタイム」という時間を、毎日1時間設けるようにしていました。「セレクトタイム」は、主に国語か算数の時間に行い、45分の授業のなかで「1番目に行うこと」「2番目」「3番目」を自分で選び、計画表に①②③と記入します。

算数の授業では「ピザゲーム」を取り入れました。「ピザゲーム」は、2〜5人でも遊べるカードゲームですが、1人でも分数を合わせながら楽しく学ぶことができます。写真の子は当時3年生でした。遊びのなかで「1/4と2/8は同じなんだ!」と5年生で習う内容に気付くことができました。

――子供たちにどのような成長が見られましたか。

川﨑 子供たちがセレクトタイムに慣れてきたある日、私の子供が熱を出して保育園から呼び出しがありました。子供たちは「先生、大丈夫ですよ! 自分たちでセレクトタイムやっておきますから」と言ってくれました。成長した姿の1つだと思います。また、自分で学習を組み立てていきますので、自分で自分のことを決めることができるようになるのも大きな成長です。

それから、サークル対話を続けていると子供同士の距離が近くなり、みんなが話しやすくなるのです。学習の場でも、「間違っているかな。言おうかな、言わないでおこうかな」と迷う子供がいます。しかし、「間違っていても言ってもいいんだ」という子供同士の信頼関係ができていて、雰囲気もそのようになっているので、気軽にしゃべることができるのです。互いに個々を認めることができるようになります。会話が苦手だった子が、自分から話すようになったり、机に座っているのが苦手だった子が、机に向かって勉強するようになったりという成長も見られます。

――学習が苦手な子供の支援はどのようにされていましたか。

川﨑 イエナプラン教育の考え方をもとに特別支援学級の担任をしていたことがありました。そのときのことです。字を書くことが苦手だったAさんには、音読劇を提案しました。題材に選んだのは、1年生の国語の教科書に載っている「やくそく」。4人グループで取り組みました。最初は、私が教科書を読み聞かせ、子供たちはそれぞれの役の台詞を少しずつ覚えていきました。

Aさんは「木」の役を担当し、体全体を使って大きな木を表現しながら、低い声でしっかりと台詞を言っていました。いつも泣いてばかりいたAさんが、自分から校長や教頭に「音読劇を観に来てください」と声をかけていたのです。さらに、「パパとママへ おんどくげきをやるからみにきてください。」と書いた手紙を渡していました。今でも私にとって忘れられない出来事です。

また、算数が苦手で登校にも消極的だった4年生のBさんは、実は2年生で習うかけ算九九を十分に覚えられておらず、それが自信を失う原因になっていました。算数の時間になると泣いて嫌がることもあり、「今日は算数はしなくていいよ。他の教科だけ頑張ろう」と声をかけて励ましました。

割り算の学習が始まったときには、九九の一覧表を渡して「じゃあ、10分だけやってみよう」と短い時間から取組を始めました。また、教科書の問題が多すぎると感じていたようだったので、「10問全部ではなくて、今日は3問だけでいいよ」と問題数を減らすようにしました。

すると、少しずつ自分から「今日は15分頑張る」「20分できそう」と言うようになり、やがて45分間、集中して学習に取り組めるようになっていきました。ペースはゆっくりでも、12月に実施された市の学力調査では、前年と比べて成績がしっかりと向上し、Bさん自身も自信を取り戻していきました。