【中1・数学「定期考査の解き直し」】「数学の勉強とは何か」を生徒自身が考える──生徒の「なぜ?」をなくす授業〈デジタル×深い学び〉

板橋区立志村第一中学校では、数学科の自由進度学習において、Googleサイトを活用したオリジナルの教科サイトや生成AIなどを取り入れた授業実践を積極的に行っています。今回は、「間違えた問題を解き直すだけ」ではない、自由進度学習とデジタルツールの利点を生かした、中学1年生・数学科の「テスト直し」の授業(中村主任教諭)を紹介します。

この記事は、連続企画『「デジタル×深い学び」の授業デザインReport』の11回目です。記事一覧はこちら

板橋区立志村第一中学校

教育内容の特色の一つに「ICT社会を生き抜く総合的な学力育成」がある。令和2年度より、板橋区による保幼小接続・小中一貫教育を実践している。

目次

[授業のはじめ]

テスト直しの方法を伝授

中学1年生・数学科の授業を担当する中村先生は、Googleサイトを活用して「Math box」という数学に特化したオリジナルウェブサイトを制作し、約4年間かけて情報を蓄積してきました。この日の授業では、「Math box」のほか、紙のドリルである「OKRA」や「レスキュー99」、デジタルドリルである「すららドリル」や「e board」など、各種学習補助教材を活用しながら、定期考査の問題の解き直しである「テスト直し」の授業を行いました。

●Googleサイト

Googleが提供する無料のウェブサイト作成ツール。プログラミングやデザインなどの専門的な知識がなくてもホームページをつくることができる。

今回の授業の目的は、定期考査で解けなかった問題の「なぜ?」を1個でもなくすこと。中村先生による「テスト直し」は、計算ミスなどをただ直すだけでなく、自分にとっても他者にとってもわかりやすい問題解説を生徒自身で作ることが大きな特徴です。

生徒は、定期考査における「小問集合」の単元と、自分にとって直しがいちばん必要だと思う単元を1つ選択し、問題を解き直します。その際、必ず途中式と解説を併せて書くようにします。

まずは、中村先生が「小問集合」の問題を例に、黒板を使ってテスト直しのお手本を見せます。計算方法や方程式などの数学的な知識を解説するほか、わかりやすい解説の書き方(公式を調べて書いたり、教科書やドリルのどこを見ればわかるのかを書いたりするなど)や、プリントへのまとめ方も解説します。

計算ミスひとつとっても、符号が違っていたのか、計算方法を知らなかったのか…、どんな間違いだったのかを自分で考えて、自分の言葉で解説を書こう!

テスト直しの解説が一通り完了した後、中村先生の声かけによって生徒のテスト直しがスタート。自分の使いたい教材やドリルを選択・決定して、テスト直しに取りかかります。

教科書やドリルはもちろん、YouTubeなどのインターネットを使うのもアリ。困ったら、先生や友達に聞いてみてね!

●指導のポイント

テスト直しにあたって、「何から手をつければいいのかわからない」という生徒が多いです。そのため、まずは「どういう観点から解説を書いたら意味のあるテスト直しになるか」といった、具体的なテスト直しのコツをしっかりと指導することが大切です。

[授業のなか]

テスト直しでは、生成AIの活用も

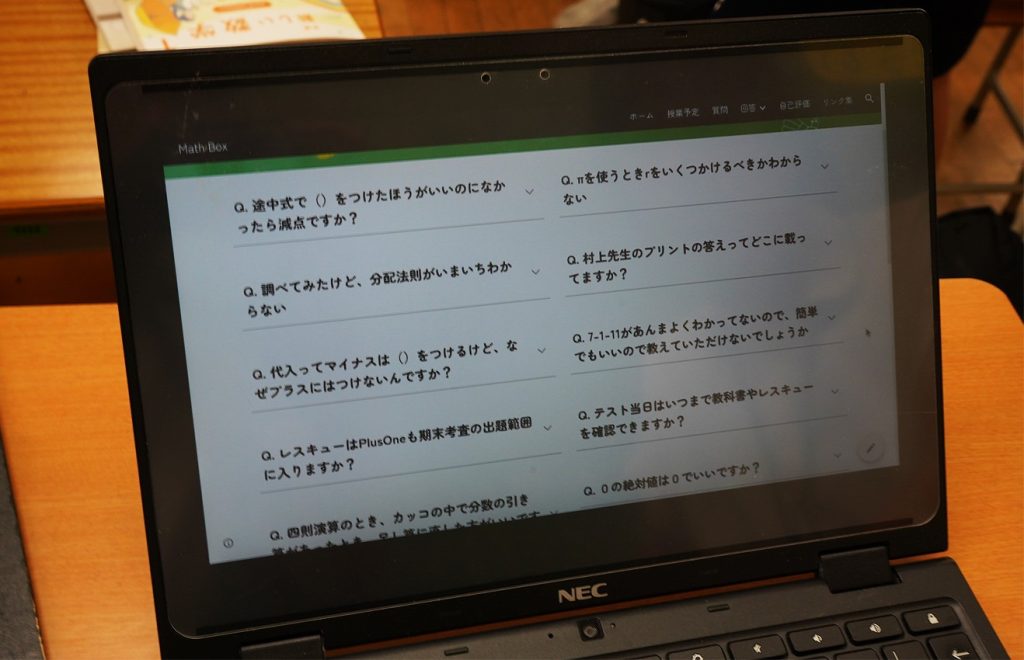

テスト直しは、まず《一人で》行います。多くの生徒が活用していたMath boxには、過去の定期考査の問題を全て参照できるほか、単元ごとの具体的な解説のポイントや、よくある質問といった、さまざまなコンテンツが掲載されています。

とくに、「よくある質問」においては、中村先生が担当したこれまでの生徒たちの質問を掲載しているため、クラスメイトだけでなく、縦の関係(先輩―後輩)においても、学びを参照することができます。

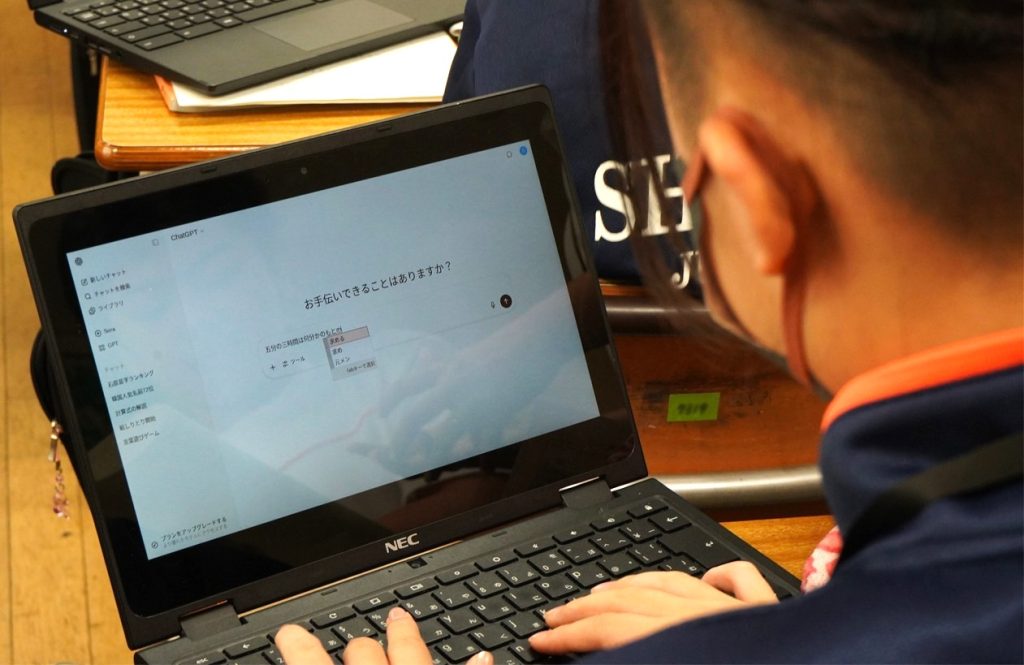

解説の作成にあたっては、生成AIを活用する生徒もいました。生徒自らがプロンプト(指示)を入力し、AIチャットボットによる回答内容を参考にします。生成AIの利用にあたっては、回答はあくまでも参考程度に留め、情報が正しいかどうかを必ず確認すること、解説は自分の言葉で書くことをしっかりと指導します。

AIチャットボットの回答にはウソ(誤情報)も混ざっているから、情報の取捨選択をちゃんとしようね!