「才能のある児童生徒」は、係活動で伸びる!~文部科学省「教員研修用動画」のススメ #3

文部科学省では、「特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業」の一環として、教員向け研修用動画を通じ、授業改善のための具体的なヒントを発信しています。2025年に公開された令和6年度版では、よりリアルな場面に踏み込み、具体的な手立てを紹介しています。公開された計4本の動画の内容を1本ずつダイジェストで紹介していくシリーズ、その第3弾をお届けします。

令和5年度版「ギフテッド」研修動画内容ダイジェストの「まとめ記事」(全4本)は、【コチラ】

※ この記事は文部科学省「教員研修用動画」のススメ #1、#2の続きです。

目次

「才能のある児童生徒」の「生きづらさ」とは?

※ 再現シーンは、実在の人物とは異なります。

「才能のある児童生徒」は孤独?

「才能のある児童生徒」の中には、休み時間などに友達と話さず、一人で時間を過ごしている子がいます。同じ子が、家庭では保護者を質問攻めにしているかもしれません。

そのように学校で孤独に見える子とは反対に、クラスでリーダーシップを発揮している才能のある子もいるでしょう。そうした子は、新しい状況にもすぐに慣れ、クラスの友達の困ったことや気になることにも敏感で、友達から頼りにされているはずです。

今回は、教科学習の授業以外の場面で、「才能のある児童生徒」をいかに支援していくかについて考えていきます。

こんな姿は見られませんか?

ケース1 ルールに対して合理性を求めるあまり周囲と衝突する

廊下は右側を歩きましょう。

右の定義は何ですか? 真ん中は右ですか? 左ですか? 並んで歩くと左側の人ができます。また、小学校の廊下は十分に広いから、一方通行にするより互いに譲り合った方が‥‥‥。

また理屈っぽいことを言っている。

「才能のある児童生徒」には、ユニークな行動特徴や特性があります。

例えば、複雑な語彙を使うこと、熱中しやすいこと、ルールを守ることへのこだわり、繊細さや感情の起伏の激しさなどです。こうした特性は授業以外の場面でも見られます。

「才能のある児童生徒」は、自分と同じような特性や能力を持つ人や、自分のことを理解してくれる人を探しています。

「才能のある児童生徒」は、他の子どもたちとの共通点よりも、相違点が注目されることに悩んでいる場合があります。

ケース2 精神年齢が実年齢よりも高い

昨日のアニメ見た? めっちゃ面白かったよね。あのシーン最高だったよね。

‥‥‥そうだよね。

【心の声】 (アニメについて)言いたいことはあるけれど、やっぱりやめておこう。

「才能のある児童」(小学生)は、同じクラスの友達と授業以外の場面で社会的なつながりを作ることを難しいと感じている可能性があります。では、上記の話を中学生としたらどうでしょうか?

中学生とのアニメの会話

昨日のアニメ見ましたか?

見たよ!

昨日のシーンは面白かったけど、重力や空気抵抗を考慮すると物理的にあり得ないですよね。

確かにそうだね。あ、一緒に計算してみようか。

「才能のある児童生徒」は、年上の子や大人、自分と同じような特性を持つ子どもに目を向ける傾向があります。そして、知的能力や興味、関心、気質など、内面的な要素を慎重に考慮しながら友人関係を構築しようとするでしょう。

以下、具体的な3つのケースを基に「才能のある児童生徒」の特性を踏まえた学級づくり、学校づくりについて考えていきましょう。

ケース1: 「係活動」を通じて仲間を見つける

「プログラミング」に関する能力が高い子供の事例

※ 再現シーンは、実在の人物とは異なります。

この子は、家庭用ゲーム機を使ったプログラミングに非常に高い能力を持っていました。特にプログラミングに関する授業や課題には、他の子とは違う集中力を発揮して積極的に取り組みます。

一方で、特定の教科、算数に苦手意識があり、授業中は静かに過ごすことが多く、発表もあまり進んで行わないなど、周囲とのコミュニケーションが限定的になる場面もありました。

プログラミングの授業が終わった後、他の子はもう別のことに関心が移っていますが、この子だけは集中して課題に取り組んでいます。この子はプログラミングについてもっと友達と話したり、作品を見せ合ったりしたいと考えていました。しかし、同じ興味を共有できる友達が少ないため、授業時間だけではその機会は非常に限られます。

教師が係活動に着目

みんなとより良い学級をつくっていきたいと思っています。そこで今からこのカードに、どんな係があるといいと思うかを書いてもらおうと思います。

プログラミングの能力の高い子は、「プログラミング係」を挙げていました。

新しい係活動として「プログラミング係」を書いた人が4名もいました。それでは、「プログラミング係」をやっていきましょうね。

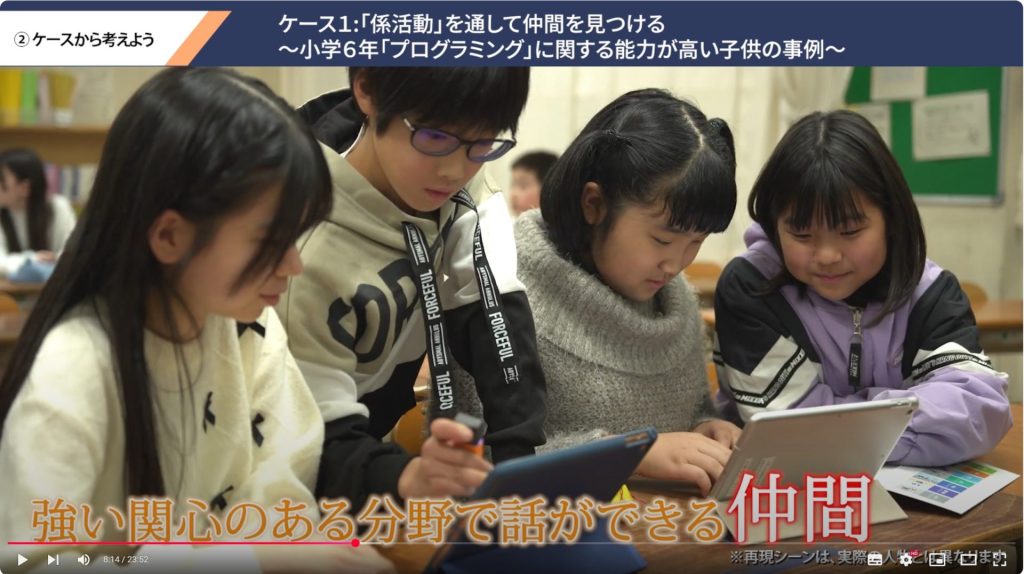

自分が作ったプログラムで友達に遊んでもらいながら、バグを見つけて修正したり、さらなる改良を加えたりしていきました。使いやすさを向上させ、新しい機能を追加するなどの工夫を重ねながら、「プログラミング係」の四人は役割を分担しながら改善を続けました。

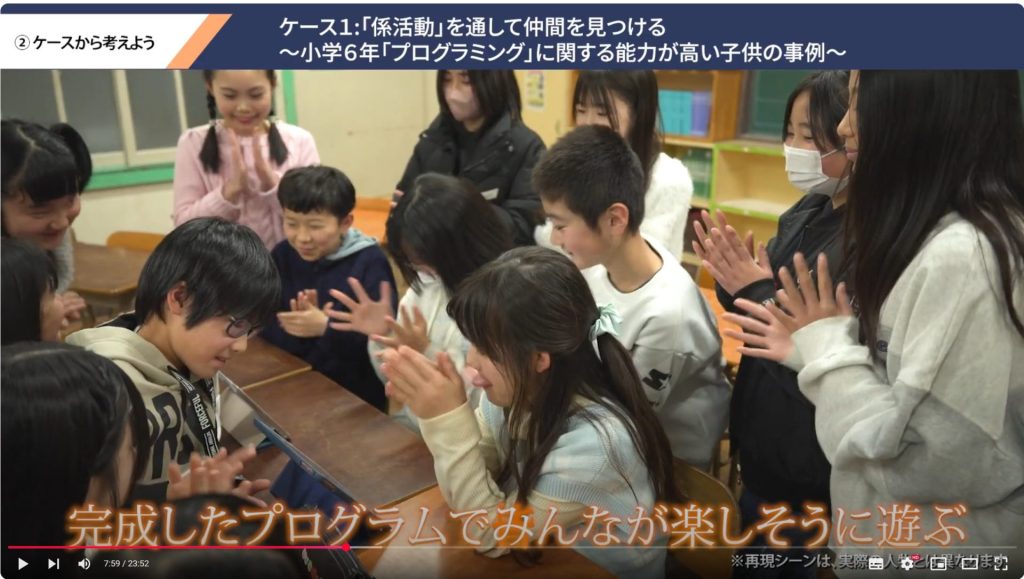

この子は、クイズ出題、判定、進行、演出といったゲームの基本的な仕組みをプログラムとして構築しました。完成したプログラムをクラスの友達に再び使ってもらい、みんなが楽しそうに遊ぶ様子や実際に楽しかったという意見を聞いたとき、嬉しそうな表情を浮かべていました。

こうした係活動を通じて、「才能のある児童生徒」には、自分の好きな分野について話ができる新しい仲間ができました。仲間と協力して活動を行い、クラスに貢献するために自分の強みを活かす経験ができました。この子は、進学後もプログラミングスキルを独学で学び続け、才能をさらに伸ばしています。

一人でいることを好む「才能のある児童生徒」も

「才能のある児童生徒」が集団の中で孤立しているように見えても、その子がそもそも大勢と一緒に過ごすことが苦手な個性をもっている可能性もあります。一人か二人の親しい友達とだけ一緒にいたい子もいますし、大勢で過ごすよりも一人で読書する方が好きな子もいます。

こうした子にも、係活動を通して支援することは有効です。

好きな本を友達のように大切にしているその子は、例えば「図書係」の活動の一環として学校図書館の中に好きな作家のコーナーを作ったり、書評を書いて掲示したりする機会をつくると、喜ぶはずです。学校の中で自分が大好きな場所で時間を過ごし、係活動を通して友達や学校に貢献できれば、その子の心は安らぎ、自己有用感も高まります。

ケース2: 校外の学びの場と連携し、子どもの「強み」を認めて育む

学校と校外の学びの場が連携し、「才能のある児童生徒」の強みを見出し、育むことができた事例について紹介します。

小学校で友達との関係を作ることがとても苦手なAさん

※ 再現シーンは、実在の人物とは異なります。

小学校でのAさんは、友達と関係を作ることがとても苦手です。自分の考えたこと、思っていることをつい一方的に話してしまうため、会話のキャッチボールがうまくいかないのです。

学習場面では、みんなが静かに問題を解いているときに鼻歌を歌ったり、周りと異なることをする様子が見られたり、文章を書くことが苦手であったりすることから、担任教師は学習に困難を示す児童であると捉えていました。

地域の科学教室に参加

そのAさんが、自ら希望して地域の科学教室に参加することになりました。

地域の科学教室は、学校での学びと違い、彼女にとって自由な学びの場でした。思ったこと、考えたことをいつ話し始めても、否定されることはありませんでした。その話を興味を持って聞いてくれる仲間もいました。Aさんは講師が準備していた実験の枠を超えて、自分が疑問に思ったことについての仮説を立て、積極的に実験を提案しました。

この事例を含む研究成果は、2024年8月、日本で初開催されたギフテッドの国際会議「第18回アジア太平洋ギフテッド教育研究大会(APCG2024)」で「最優秀ポスター発表賞」に選ばれました。受賞理由の一つとして挙げられたのは、「学校と学校外の教育連携の重要性を提案する研究への評価」です。

詳しい内容については、【才能のある児童生徒は、学校外での学びも必要としていた! ~学校外リソースとの連携実践成功例~】をご覧下さい。

ケース3: 多様な人々の中でハイレベルな課題に挑戦する

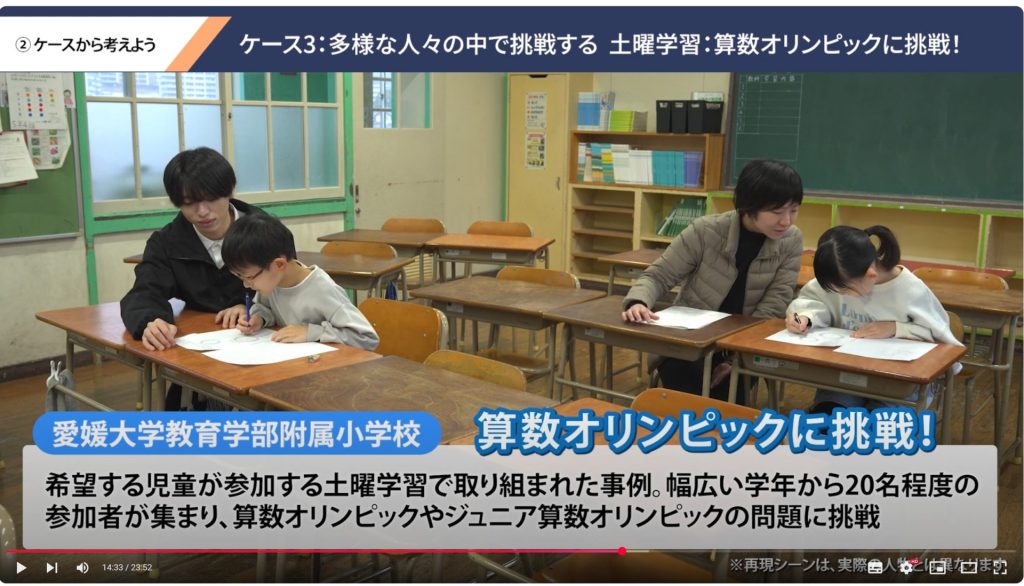

土曜学習 : 算数オリンピックに挑戦!

愛媛大学教育学部附属小学校では、希望する子が参加する土曜学習において、幅広い学年から20名程度の参加者が集まり、算数オリンピックやジュニア算数オリンピックの問題に挑戦しました。

参加した子供たちは、発想や着眼の面白さを一緒に学ぶとともに、解決の過程をほかの人にわかりやすく発表することにも挑戦しました。

地域で育む、スポーツ分野に才能のある子どもたち

スポーツ分野に才能のある子もいます。学校と地域が連携し、地域の才能ある子供たちを発掘し、全国、世界へつなげようとする取組もあります。

例えば、日本スポーツ振興センターが提唱する地域のタレント発掘、育成事業などがあります。

関連して「えひめ笑顔のジュニアアスリート発掘事業」では、スポーツに潜在的な才能がある県内の小中学生を科学的な手法で発掘し、中学3年生になるまでの間、育成、強化に取り組んでいます。

「アジア太平洋ギフテッド教育研究大会」ユースサミット

国際的な取組もあります。2024年の8月、「アジア太平洋ギフテッド教育研究大会」において、中学生を対象としたユースサミットが開催されました。

詳しい内容については、【世界7か国からギフテッドの中学生たちが集結!~APCGユースサミットで、何が起きていたのか?~】の記事をご覧下さい。

得意なことも、困難なことも相談できる環境づくり

「才能のある児童生徒」も完璧ではありません。

好きなことについてよく話す一方で他の子の話を聞くことが苦手な子や、相手の気持ちを汲み取ることに敏感すぎてしんどくなってしまう子がいます。また、話すことが得意な反面、文字の読み書きに困難を感じている子もいます。

そうした子は、抱える困難を自力では解決できず、自尊感情や学習意欲の低下に結びつく場合があります。学校全体でのチーム対応を検討したり、校外の相談窓口に関する情報提供を行う必要があるかもしれません。

学級担任や同学年の教員だけでは対応が難しい場合、スクールカウンセラーを含む教職員全員でのチーム対応を検討し、必要に応じて個別の指導計画を立てることも考えられます。

また、才能と困難を併せ持つ子のうち、特に困難の部分が強い子については、医療機関への相談を検討することも必要です。受診の目的は、得意なことだけでなく苦手な面も含めてその子が自分を理解し、苦手なことにどう対応するかを考えることです。

相談できる診療科としては、小児神経科、児童精神科、子どもの心の相談医などが代表的です。かかりつけ医から地域の専門機関を紹介してもらうこともできるでしょう。

繰り返しになりますが、「才能のある児童生徒」の「強み」は、日々の生活や教科学習など、様々な場面で見られます。その反面、学校生活上の困難を抱えている子もいます。そうした子たちは、自分たちの特性を理解し、可能性を引き出してくれる教師、仲間、社会を必要としています。

学校、家庭、社会が連携しながら子ども一人ひとりの強みを育むこと、全ての子どもたちが多様性の中で輝く個性を発揮し合える教育を実現できることを期待しています。

いかがでしたか。筆者は、子どもをよく見てくれる先生や、先生同士の連携によって自信を取り戻した「才能のある児童生徒」のエピソードを通して、改めて教師という存在の大きさを実感しました。

一人ひとりの先生方が才能ある児童生徒への理解を深めてくださることを、心から願っています。

振り返り資料

今回の動画の振り返りに活用できる【振り返り資料】もご用意しています。リンクをクリックすると、資料をご覧いただけます。

【振り返り資料】 令和6年度⽂部科学省「特定分野に特異な才能のある児童⽣徒への⽀援の推進事業」 研修パッケージ③ 特異な才能のある児童⽣徒の授業以外の場⾯に着⽬した⽀援

【振り返り資料】に記載されている「プロファイル・シート」は、以下の資料です。

以下は、隅田教授からのコメントです。

研修などで動画を見た後に、ぜひご活用ください。また、もし時間に余裕があれば、動画の中で具体的な「ケース」が出てきたタイミングで一度止め、その内容について話し合ってから再び再生すると、より深い議論につながります。いろいろな研修の場面で、柔軟にご活⽤いただければ幸いです。

隅田学(すみだ・まなぶ)愛媛大学学長特別補佐・才能教育センター長・教授

博士(教育学)。専門は、才能教育・STEAM教育。幼年期の才能児を対象とするKids Academiaを2010年にスタート。2013年野依科学奨励賞受賞。ケンブリッジ大学のキース‧テイバー教授と共に世界の科学才能教育研究成果を編纂し、Routledge社より3冊シリーズを刊行。2018年日本科学教育学会学術賞を受賞。2022年The 17 Asia-Pacific Conference on GiftednessにてBest Oral Presentation Award受賞。2022年より日本科学教育学会会長。令和5年度、令和6年度文部科学省「特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業」「研修パッケージの作成」を監修。才能教育研究に関する国際学会として日本初開催の第18回アジア太平洋ギフテッド教育研究大会「APCG2024」(2024年8月17〜20日開催:ユースサミットは16〜20日開催)実行委員長。アジア太平洋才能教育連盟(Asia Pacific Federation on Giftedness)理事、世界才能教育協議会(World Council for Gifted and Talented Children)日本代表。2025年にポルトガルで開催される世界才能教育協議会の世界大会において日本人として初めてキーノートスピーチを行う予定(演題「Unlocking Young Children’s Potential with STEAM: Kids Academy」)。日本初の才能教育センターの設置となった愛媛大学教育学部附属才能教育センターの初代センター長。

取材・文/楢戸ひかる

パラパラと「見る」だけで、ギフテッドがわかる1冊、好評発売中!