スクールタクトを活用したICT授業で学びはどう変わったか【研究授業インタビュー】

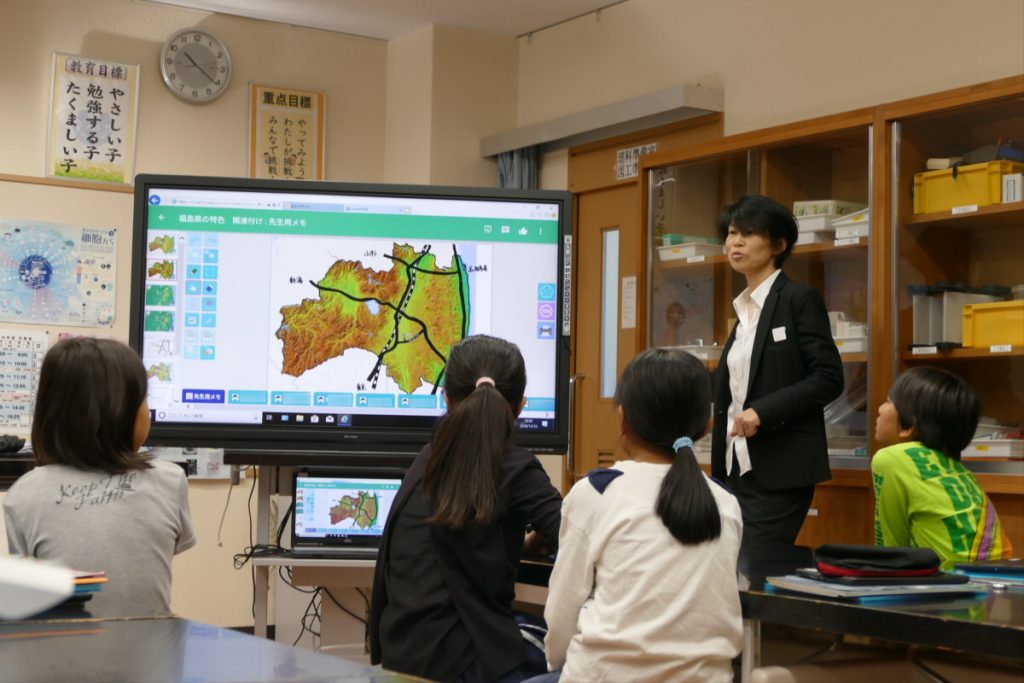

ICTを活用した教育活動を積極的に推進する福島県新地町。ICT活用発表会で行われた福田小学校4年社会科の研究授業を行った加藤教子先生、ICT支援員の宗像孝太先生、同校ICT教育担当の高井康友先生に、授業のポイントについてお話を伺いました。

【関連記事】加藤教子先生「ICTを活かした4年社会科研究授業」のレポート記事もあわせてお読みください⇒【ICT授業】反転学習と協働学習で学び合い・気づきを促す、4年社会科授業

目次

スクールタクトの活用で実感できる効果とは

――スクールタクトの導入で、子どもはどんな反応を見せていましたか。

加藤 スクールタクトを授業に導入することで、子どもたちが戸惑うようなことは特になかったと感じています。タブレットを操作して学習したり、意見交換をしたりすることを楽しんでいる様子が見て取れました。子どもの学習面では、意見の共有により自分以外の考えを知ることができるのが、最も効果として実感している点です。また、言葉だけでなく、タブレットの画面を示しながら意見を述べることで、相手に伝えるハードルが低くなります。考えが可視化されるという部分には、これまでの学びからの大きな変化があるのではないかと思います。

スクールタクト

タブレット端末、パソコンなど機種を問わず利用できる協働学習支援ツール。パソコンにとりこんだ教材や写真を児童生徒に一斉に配付したり、児童生徒の回答を共有したりでき、子どもの学習状況をリアルタイムに把握できる。

――教員が仕事を進めるうえで、ICTを活用した効果を実感する点はありますか。

加藤 授業中、黒板に向かうよりも子どもたちの方を向いて話をする時間が多く取れるようになり、反応もよくわかるようになりました。教員の業務の面では、学習の評価がしやすくなっていると実感しています。子どもたちの考えや、ルーブリックによる自己評価をすべてeポートフォリオに蓄積して、タブレット一つで簡単に欲しい情報が得られるのは嬉しいポイントです。使える部分は積極的に活用して、物理的・時間的な効率を上げていければと思います。

ICTを効果的に活かせる授業形式とは

――今後は、どんな教科で活用していくことが望ましいでしょうか。

高井 今回は社会科での活用でしたが、多様な考えを比べることで学びが深まる単元においてなら、あらゆる教科で役立ちます。ただ、鉛筆とノートを使った方が、学習効果が高い単元もあります。学ぶ内容を吟味したうえで、スクールタクトを活用する場面を適切に判断していく必要があります。

―― 導入型反転授業を実践して感じた成果を教えてください。

加藤 授業前に福島県の特色について調べ物をしたり、その理由を考えたりすることで、子どもたちはめあてを深く理解して授業に入ることができていた様子でした。

宗像 自分で調べてきたことや考えてきたことが授業で紹介されて認められることで、子どものモチベーションや集中力が高まっている場面が多くありました。その点で、導入型反転授業は、授業の中でも効果が表れるものなのだと実感しています。

――授業に子ども同士の学び合いを盛り込むうえで意識したのはどんな点でしょうか。

加藤 グループに分かれて課題を提出する際は、考えがまとまらずに、なかなか作業が進まないことがあります。今回の授業もそのような場面が見られましたが、「中通りで野菜がとれるのはどうしてかな」というように考える筋道を示すようにしました。このようなヒントを出すと、自分たちでそれぞれを関連させる視点が得られているようでした。今回の単元では、「地形と産業」「人口と交通」など2つの視点を関わらせることができました。この後は続きの単元として「福島県アンバサダーになろう!②」に入るので、関連させる視点をさらに増やして福島県の特色について考えられるように思考を深めていけたらと思います。