小5国語「だいじょうぶ だいじょうぶ」指導アイデア

教材名:「だいじょうぶ だいじょうぶ」(東京書籍)

指導事項:C読むこと イ

言語活動:イ

執筆/福岡県公立小学校教諭・副島康平

編集委員/文部科学省教科調査官・菊池英慈、福岡県公立小学校校長・城戸祥次

目次

単元で付けたい資質・能力

①身に付けたい資質・能力

登場人物の心情について、描写を基に捉えて読む力を育成します。

②言語活動とその特徴

本単元では、「物語を読んで捉えた人物の心情を音読する」という言語活動を位置付けます。

音読には、自分がより深く内容を理解したり、自分が理解したことを表出したりする働きがあります。

また、自分が理解したことを音読で表出することは、他の子供の理解を助けることにもつながります。 その点で、「思ったり考えたりしたことを、表現性を高めて伝える」ことに重点のある朗読とは異なる性質をもっています。

ここではこれまでに身に付けてきた声の大きさや抑揚、速さや間の取り方といった音読の技能を生かし、何度も音声化することを通して繰り返し行うことで、「ぼく」の「おじいちゃん」への思いについて想像を膨らませるなど、読みの理解を促すようにします。

客観的なものの見方ができ、他者の心情などへの理解が次第にできるようになってくるこの時期の子供は、本教材を興味をもって進んで読んだり考えを話し合ったりすることが期待できます。

そこで、前学年までの音読経験を生かし「人物の心情について想像する」という言語活動は、本単元で育成を図る資質・能力「登場人物の心情について、描写を基に捉えること」(C「読むこと」 イ)の育成にふさわしいと考えます。

単元の展開(4時間扱い)

主な学習活動

第一次(1時)

①人物の気持ちを想像して読んだ学習の経験を振り返り、これまでの音読経験や日常の音読の取り組みなどと結んで単元を設定し、学習計画を立てる。

→アイデア1 主体的な学び

【単元】人物の心情をとらえて、音読しよう

第二次(2~3時)

②音読を通して「だいじょうぶ、だいじょうぶ。」という言葉に込められた意味や思いを考えて、よりよい読み方について話し合う。

→アイデア2 対話的な学び

③「ぼく」と「おじいちゃん」の思いを想像したことを生かして、音頭する。

→アイデア3 深い学び

第三次(4時)

④音読を聞き合い、互いの音読について感想を伝え合って、本単元を振り返る。

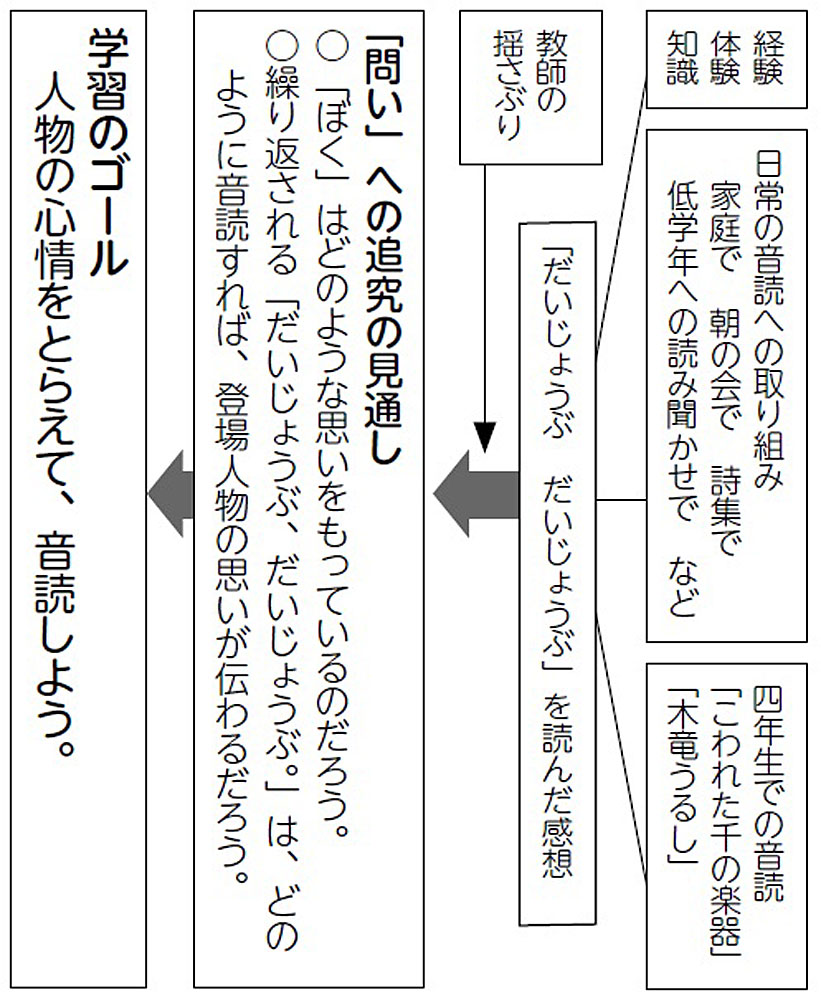

アイデア1 既習や体験から問いを生み出す単元の設定

人物の気持ちを想像しながら読んだり音読したりした経験を想起させた上で、本教材「だいじょうぶ だいじょうぶ」と出合わせます。感想や話合いから「自分にも同じような経験はあるけれど、作品中の『ぼく』はどのような思いをもっていたのだろう」といった、追究価値のある問いを生み出すようにします。

「問い」を見いだし、読みの視点や目的を明確にした単元を設定することで、「なんとなく読む」といった受け身の学びから、主体的な学びへの足掛かりとします。

また、教師の範読の際には、あえて「だいじょうぶ、だいじょうぶ。」の部分を抑揚や強弱を付けずに読んだり、「だいじょうぶ?」と語尾を上げて読んだりすることで、子供の思考をゆさぶる発問として機能させます。そうすることで、「どのように音読すれば人 物の思いが伝わるのだろう」と、子供がよりよい音読の仕方について問いがもてるように仕組みます。

アイデア2 登場人物の心情を捉えて話し合うワークシート

物語全体の構造や内容を把握し、登場人物の心情を捉えるために、ワークシートを使って子供の話合いを促します。

イラスト/横井智美

「教育技術 小五小六」2019年4月号より