小4道徳科 よくばりな心「金色の魚」

文部科学省教科調査官監修による、小4道徳科の指導アイデアです。今回は、A (3)【節度、節制】「金色の魚」の実践を紹介します。

人間のよくばりな心にスポットをあて、「『ちょうどよい』は、どのように考えればよいのか」という問いを通して、程よさを考えたり、先を見通したりしながら、節度ある生活をすることのよさを追究します。

執筆/鹿児島県公立小学校教諭・渡部浩一郎

監修/文部科学省教科調査官・堀田竜次

鹿児島県公立小学校校長

鹿児島県小学校道徳教育研究会会長・永里智広

目次

1 はじめに

【教材について】

この教材は、何でも願いを叶えるという金色の魚に対し、おじいさんは何も望まずに魚を助けるのですが、おばあさんは、際限なく要求をエスカレートさせていったので、魚は願いをかなえることをやめ、おばあさんの暮らしも元に戻ってしまうという内容です。

【今回の授業のポイント】

今回の授業は、まず、導入で「お小遣いや宿題のちょうどよい量」について話し合い、「ちょうどよい」の判断は、利己的な考えに基づいて行われがちであるということへの気付きを促します。

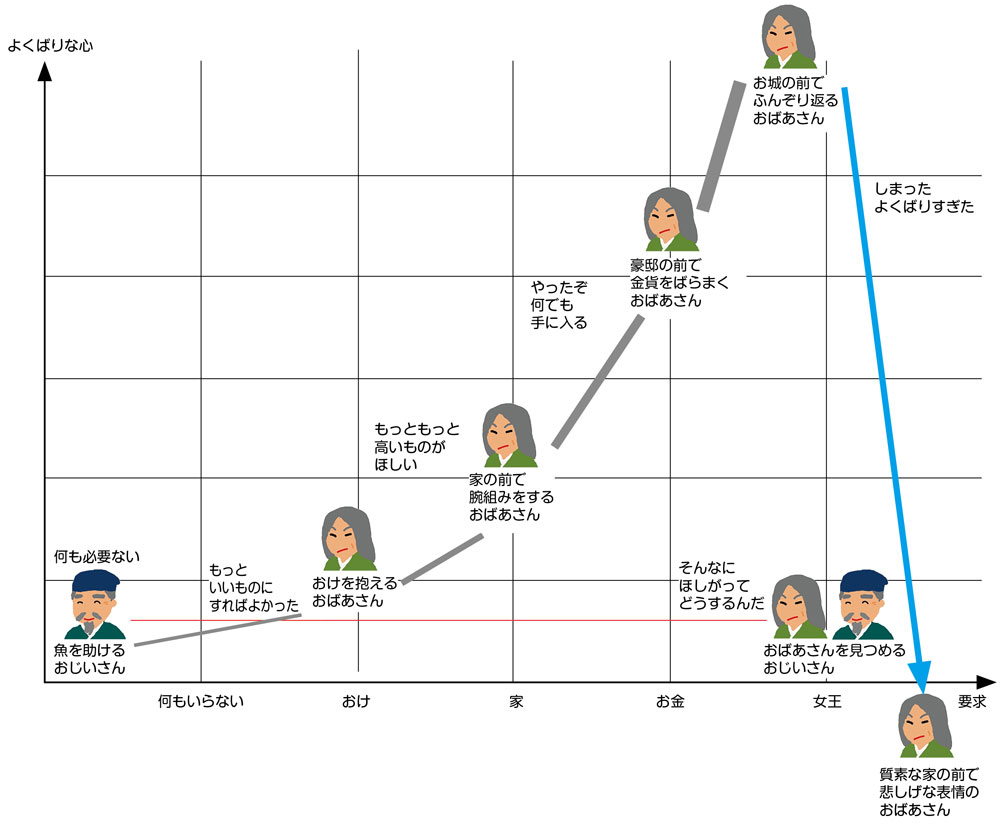

次に、展開前段で、おばあさんのよくばりな気持ちの変化をグラフにして可視化することで、利己的な考えや態度が一度働きだすと、それはどんどん強く大きくなっていくということを考えやすくします。

さらに、おばあさんの「ちょうどよい」をおじいさんの考えと対比することによって、程よく考えることのよさを追究していきます。

展開後段では、本時で気付いた「利己的な考えが一度働きだすと、それはどんどん強く大きくなっていくこと」や「その結果は、大きな失敗につながっていくこと」は、教材の中だけのことではなく自分の生活の中にも強く影響していることを自分事として考えられるようにします。

終末では、程よさとは何かを考え、節度ある生き方に努めようとする判断力を育てるために、「お小遣いや宿題のちょうどよい量」について、あらためて考える場を設けます。

2 展開の概略

1 お小遣いや宿題のちょうどよい量について話し合います。

2 本時で追究していきたい問題について考えます。

3 教材「金色の魚」のアニメーションを視聴して、登場人物の心情や心情の変化について話し合います。

(1) おばあさんのよくばりな気持ちはどのように変わっていったのでしょうか。

(2) おじいさんの気持ちも変わっていったのでしょうか。

(3) おばあさんの気持ちの変化やおじいさんの考えの中で「ちょうどよい」は、どこだったのでしょうか。

4 「ちょうどよい」は、どのように考えればよいのかについて話し合います。

5 学習で培ってきた考え方や感じ方から自分の生活を振り返り、人間のよくばりな心と程よく生活することのよさについて考えます。

6 導入で考えたお小遣いや宿題のちょうどよい量について、あらためて考えます。

グラフの活用

子供たちにグラフ枠を配付し、ICTを活用して、おばあさんの心情の変化をグラフに表す試みをします。その際、おばあさんのイラストの位置や線の太さなどによって、おばあさんのよくばりな心がどんどん強くなっていくことを可視化できるような工夫を促します。作成後は、それぞれが作成したグラフを交流し、心の変化の背景を話し合う場を設けます。また、少しもよくばりの心をもたないおじいさんと対比することによって、足ることを知ることの大切さにも気付くことができるようにしていきます。

さらに、このグラフをもとに「ちょうどよい」はどこか、その判断の根拠をもって話し合うことによって、判断基準はそれぞれ異なっても、自分なりの判断基準をもって、程よさを自覚することの大切さを感得することを目指します。