小学国語「構造的板書」の工夫とコツ|新美南吉『あめ玉』

スッキリした分かりやすい構成で、子どもたちに伝わりやすい板書の書き方を指南する本シリーズ。今回は、国語「あめ玉」(作/新美南吉作)です。黒板を三つに分割し、要素を「つなげる」テクニックを、樋口綾香先生(大阪府公立小学校教諭)に、詳しく教えていただきました。

目次

板書スキル1:パターン化した配置でゴールを把握しやすく

板書で授業の構えをつくる

いつもどのように授業を始めていますか? 始業の挨拶をしたり、課題を書くなど、様々な始め方がありますが、板書で授業の構えをつくることもできます。

国語の板書は縦書きで、右から左に1時間の流れが分かるように学習内容を書いていくのが基本です。

板書の書き始めに何を書くかをいつも統一することで、授業の流れを子供が予想し、ゴールに向かって学びを深めようとする主体的な姿勢をつくることができます。また、いつも同じように板書を始めることで、安心感をもって学習に向かうこともできるのです。

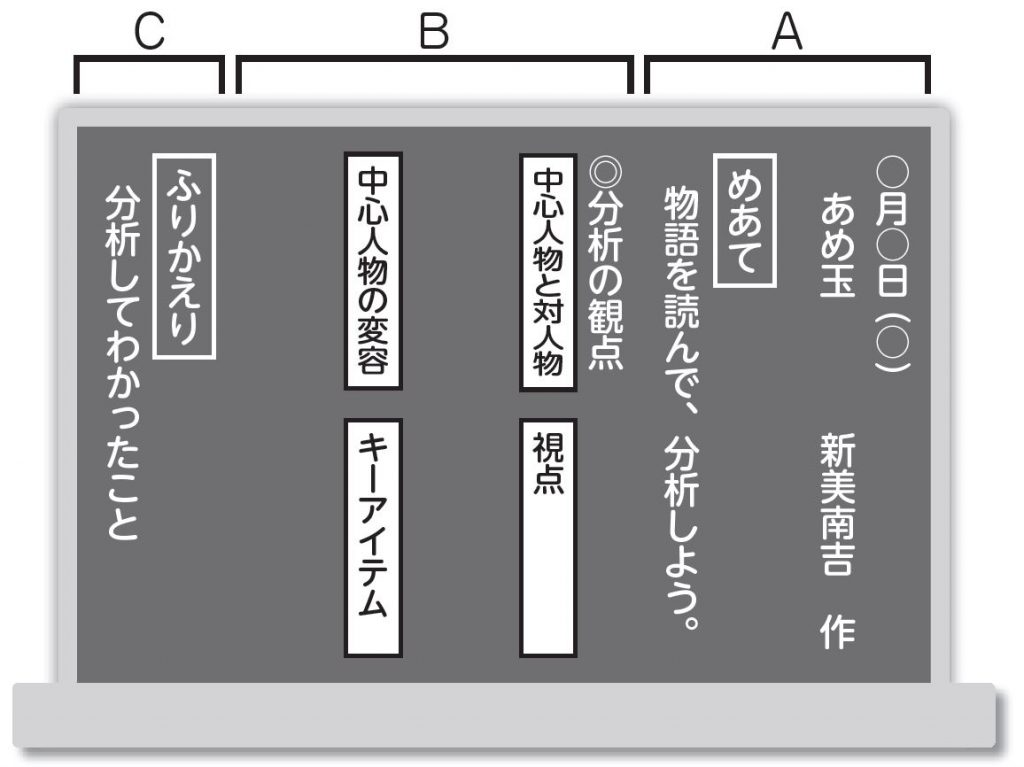

黒板を3つに分ける

基本形は、黒板を3つに分け、一番右をA、真ん中をB、一番左をCとします。AとCは全員が書く時間を十分にとり、Bは授業の中で発表や話合いをして紡ぎあった意見を書いていきます。つまり、AとCは板書計画を立てる段階で明確にしておき、Bは子供たちとともに授業を進めながら臨機応変に考えて書いていくようにします。

ABCに何を書くか

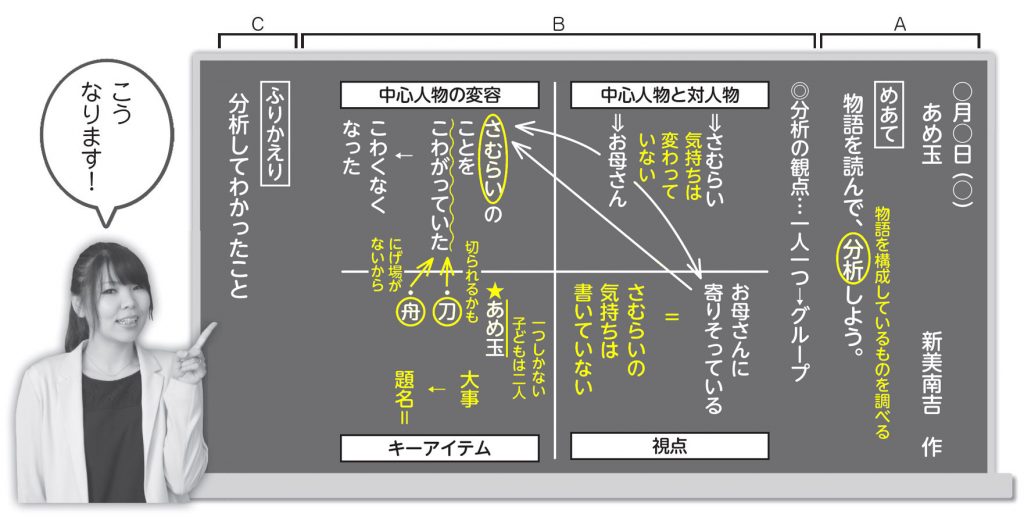

上の板書は、「あめ玉」の一時間目です。興味をもって物語の読解に入るために、観点を与えて分析するという活動を行います。

A 日付、題名、作者・筆者名、めあて

授業を始めると同時にAを書き、ノートに写させます。その後、めあてを音読し、学習の内容を全員が理解できるよう、必要があれば言葉を補足するようにします。例えば、「分析って何?」という質問が出れば、「物語を構成しているものを調べることだよ」と伝え、補足した言葉を板書します。

B めあてを解決する活動の手立てやヒント、子供の意見

次に、活動の詳細を指示・説明、あるいは発問しながら、板書の中央にそれを解決するための手立てやヒントを書きます。

めあてを解決していく過程であるBは、子供の思考の流れになっていなくてはいけません。全体で交流していく際、思考の流れができるだけ可視化できるように、意見を比べたり、つなげたり、大事な意見を目立たせたりしながら、学習の深まりを板書に残すよう心がけましょう。

C 振り返りやまとめ

活動を終え、全体交流してめあてが解決されると、Cへ移ります。授業の一貫性が出るように、めあてに返るような振り返りやまとめをノートに書かせます。

例えば、めあての「物語を読んで、分析しよう」に対しては、「分析して分かったこと」を書かせます。

- 授業の中で印象に残った友達の意見

- 交流の前後で変わった考え

- 新たに疑問に思ったことや分からないこと

など、振り返りには、一時間を通して分かったことだけでなく、気づいたことや分からないことも書いていいこととします。自分の考えだけでなく、影響を受けた友達の考えを書いてもよいと伝えると、安心感が出たり、友達の意見を聞くときの意欲も向上します。振り返りに書いたことは、次の時間のはじめに紹介したり、ノートを回収してひとことコメントを書くなど、次の時間へとつなげていきましょう。

板書スキル2:子どもの意見と板書の項目を「つなぐ」

Bは具体的にどう書くの?

「子供の思考の流れが分かるように板書する」

といっても、なかなかピンとこないかもしれません。

板書の順番としては、

- ・・・子供が発表した意見や考えを書く

- ・・・1をつなぐ

1→2の順で板書します。2をするために、次のような意見や考えに着目します。

つなぐときのポイント

- どこから(叙述や友達の意見)そのように考えたか・・・根拠を書く。矢印でつなぐ。

- どの意見とつながるか(共通・相違・関連)・・・一方向の矢印、双方向の矢印でつなぐ

- 集中した意見、深まった意見はどれか ・・・横に線を引く。〇で囲む。

「〇〇さんの意見と似ていて」や「〇〇さんとは反対の考えで」などの言葉が出てくるとつなぐチャンスです。矢印や直線、囲みを使って板書に書きこんでいきましょう。

「つなぐ」ことで見えてくるもの

物語の構成要素である観点は必ずつながっていきます。このつなぐ板書が子供の思考の流れを示し、それぞれの意見をつなぐことはもちろん、教材と子供、作者と子供をつなぐこともできるのです。また、線の色や種類で意味や価値を付加することもできます。