小4体育 ゴール型ゲーム指導アイデア「スペースシュートゲーム」

足を使ったゴール型ゲームは、手を使ったゴール型ゲームと違ってボール操作が難しく、得意な子供のみが活躍する授業展開になりがちです。足を使ったゴール型ゲームの楽しさや喜びを全員で味わいながら、ゲームを通して様々な「できる」を増やし、人間性を育てる「スペースシュートゲーム」の指導法を紹介します。

執筆/東京都公立小学校教諭・田口光彩

目次

はじめに

中学年の「ゴール型ゲーム」は、①「味方チームと相手チームが入り交じって得点を取り合うゲーム」と②「陣地を取り合うゲーム」の2種類で構成されています。①は、小学校学習指導要領(平成29年告示)解説体育編にて、「ハンドボール・ポートボール・ラインサッカー・ミニサッカーなどを基にした易しいゲーム」といった例示が明記されています。

ハンドボールやポートボールなどを基にした手を使ったゴール型ゲームは、ボールを手で保持しながら周囲の状況を判断することができることに加え、「ボールを手で投げる」というこれまでの運動経験を発揮することができるため、子供たちにとっても楽しく取り組むことができるゲームだと考えています。

しかし、足を使ったゴール型ゲームは、「ボールを運ぶ(ドリブル)」「パス」「シュート」といったボール操作が難しく、さらには足でボールを操作する運動経験があまりない子供が多くいることが考えられます。そのため、足でボールを操作することが得意な一部の子供のみが活躍をし、全員が楽しく参加できないといった授業展開が想像できます。

今回、授業者としての思い・考えを以下の4つにまとめ、「スペースシュートゲーム」の教材を考案し、実践しました。

①足を使ったゴール型ゲームでも全員が参加でき、その運動の楽しさや喜びに触れることができるようにしたい。

②「シュートが決まった」という喜びだけでなく、「パスが通った」「シュート局面までボールを運ぶことが(つなぐことが)できた」という楽しさや喜びにも触れることができるようにしたい。

③「ボール保持者と自分との間に守備者がいないように移動する」動きを身に付けることに重点を置いた指導をしていく(「スペース」という言葉の共通理解を図る)。

④足でボールを操作しながら、周囲の状況を判断することが難しい。そのため、ボールを手で扱える場面を意図的に設定し、周囲の状況を判断することができる工夫をする。

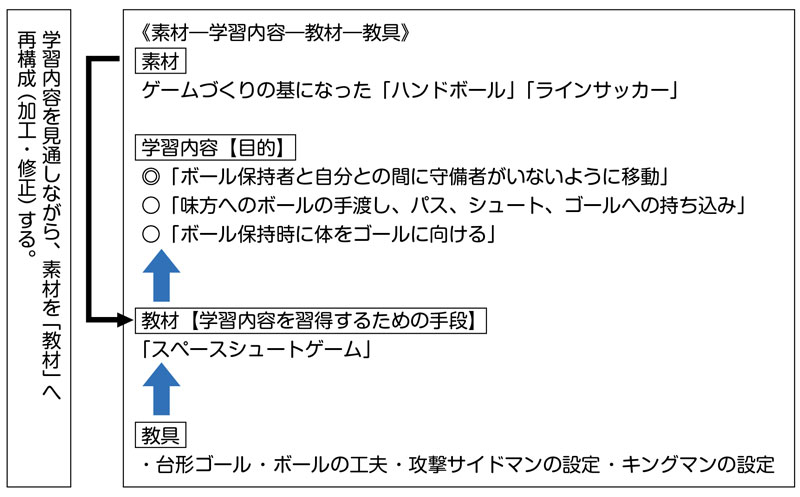

『体育科教育学入門[三訂版]』(大修館書店)の「第Ⅱ部 第3章 体育の学習内容と教材・教具論」を参考にさせていただき、教材づくりを進めていきました。

①「スペースシュートゲーム」の概要

【はじめの規則】

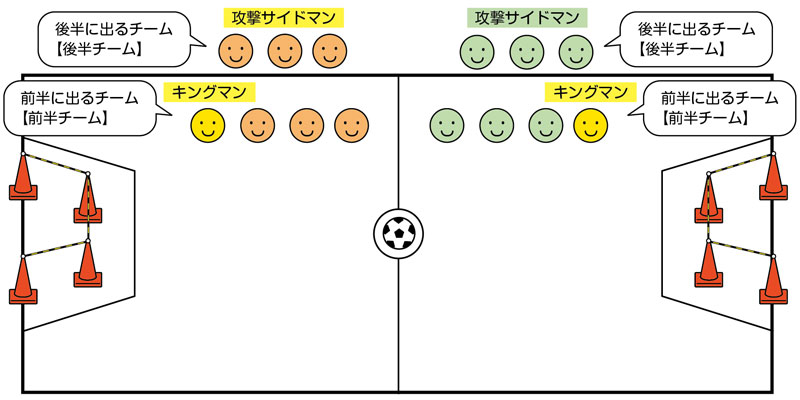

・1チーム7人×4チーム

・1試合(前半:5分 入れ替え&チームタイム2分 後半:5分)

・コート内(4対4)

・コート外(攻撃サイドマン2〜3人)

※チーム内で前半組・後半組に分け、コート内に出ていない人が「攻撃サイドマン」になります。

・ゴールに入ったら1点

・得点が入ったら真ん中からスタートする。

【キングマン(各チーム1人のみ)】

自陣の攻撃スペースでのみボールを手で保持することができます。ボールを手で保持している間は、その場から移動することができません。

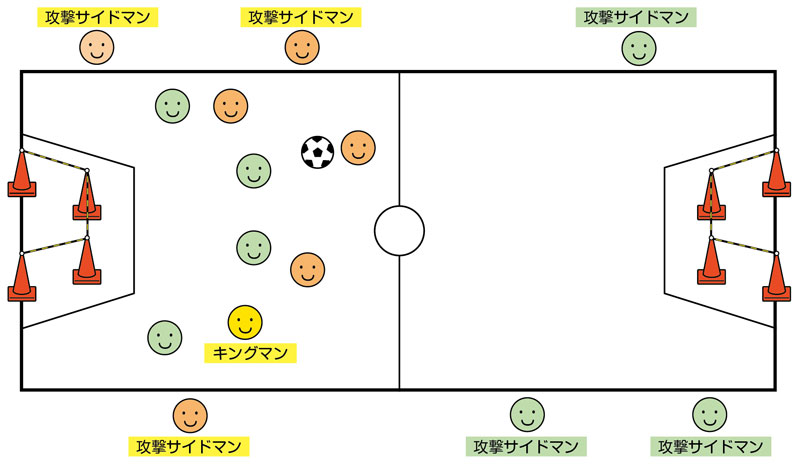

「キングマン」がいることで………

キングマンがボールを手で保持した瞬間に味方のプレイヤーがサイドに広がったり、パスがもらえるスペース・シュートが打てるスペースへ移動したりする動きが見られました。キングマンはボールを手で保持することができるため、周囲の状況が判断しやすく、空いているスペースを見付ける「目」を高めることができます。

【攻撃サイドマン(コート内に出ていない味方チームが担当)】

自陣の攻撃スペースのコート外にいます。ボールを手で保持し、コート内の味方プレイヤーにパスをすることができます。キングマンとは異なり、ボールを手で保持しながら、コート外を移動することができます。

「攻撃サイドマン」がいることで………

コート内では、4対4の同数ですが、攻撃サイドマンを活用することで最大7対4の数的有利の状況を生み出すことができます。キングマン同様、ボールを手で保持することができるため周囲の状況が判断しやすく、空いているスペースを見付ける「目」を高めることができます。

【フィールドプレイヤー(コート内に4人)】

コート内を自由に動くことができます。ボールは足でのみ操作することができ、手でボールを保持することはできません。