教師が出る「タイミング」のアップデート|学んだ技術が教室で「うまくいく」ための2つの技【中野裕己の授業技術アップデート12】

『授業はタイミングが9割』『対話型国語授業のつくりかた』の著者で、国語科、対話指導、ICT活用の研究を精力的に進める中野裕己先生による連載です。国語科の授業にとどまらず、“明日から”できて“ずっと”役に立つ授業の技を、多岐にわたってお届けします。

第12回目のテーマは、《教師が出るタイミング》です。

執筆/新潟大学附属新潟小学校教諭・中野裕己

目次

方法が機能しない原因は、「タイミング」にあり

連載第12回目となりました。新潟大学附属新潟小学校の中野裕己(なかの・ゆうき)です。

今回は、拙著「授業はタイミングが9割」で取り上げている「タイミング」に関する授業技術を提案したいと思います。

「発問」「対話」「ICT」など、授業における有効な方法を紹介する教育書は、多数出版されています。それらの教育書を読んで、その方法をやってみても、どうもうまくいかない——そんな経験をおもちの方は少なくないはずです。

そんなとき、みなさんはどうしますか? 「自分の力が足りないのかな」と、原因が分からないまま、あきらめていませんか?

いかに優れた方法であったとしても、子どもにとって必要のないタイミングであるならば、有効に働くことはありません。そればかりか、たちまち教師のやりたいことに付き合うような、教師主導の授業に陥ることでしょう。タイミングが適切であるからこそ、書籍や研修会で知った方法はうまくいくのです。また、子どもたちは意欲的になるのです。

<参考・引用文献>

中野裕己(2024)「授業はタイミングが9割」明治図書出版社 『はじめに』より抜粋

適切なタイミングを見極めることができれば、教育書で知った魅力的な方法が、あなたの教室でも有効に働くはずです。そのタイミングを見極めるポイントを、「待つ」「見取る」という2つの授業技術に絞って述べていきます。

タイミングを見極めるために「待つ」

みなさんは、授業で「待つ」ことが十分にできていますか?

実はこの「待つ」ことは意外と難しいのです。よくありがちな例を紹介します。

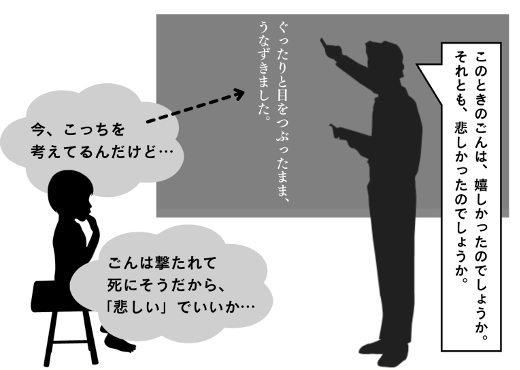

ここでは、「ぐったりと目をつぶったまま…」という一文を提示した上で、「そのときのごんは、嬉しかったのでしょうか。それとも、悲しかったのでしょうか」と問うています。

「何かを提示した後、発問する」というのは、よくある指導であり、有効な指導でもあります。追究する対象を明示した上で発問することにより、子供はよりよく考えることができます。

一方で、一文を提示した後、間髪入れずに発問をしてしまうと、子供は「今、こっち(提示した一文)を考えているんだけど……」と、むしろ思考が遮られてしまうことがあります。子供にとっては、「『ぐったりと目を…』の文は、何場面だったっけな」「ごんは、どうしてぐったりしてたんだっけ?」などと、提示された一文を理解する時間が必要です。

したがって教師は、一文を提示した後にじっと待つのです。すると、教師が待っている間に、子供は提示された一文を徐々に理解していきます。もしかしたら、「この文、どこだっけ?」「最後の場面だよ」などと、声があがるかもしれません。そのような姿を経て、「そのときのごんは、嬉しかったのでしょうか。それとも、悲しかったのでしょうか」という発問が有効に働くことになるのです。

この提示と発問の授業場面は、あくまでも一例ですが、私たちは有効だとされる方法を授業に取り入れようとするときほど、待つことを忘れてしまいがちです。「この方法をやってみよう」と授業に臨んだときは、「このタイミングでいいかな」と、意識して「待つ」ことが大切です。