「コミュニティ・スクール」とは?【知っておきたい教育用語】

地域と学校が協働し、よりよい学校をつくるための制度である「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)」。実際、どのような学校(制度)なのか、基本的な仕組みと実際の取組について解説していきます。

執筆/創価大学大学院教職研究科教授・宮崎猛

目次

コミュニティ・スクールとは

【コミュニティ・スクール】

学校運営に地域住民や保護者が積極的に関与する仕組みをもつ学校。正式には、「学校運営協議会制度」を導入した学校を指す。この制度は学校と地域が一体となって子どもたちを育てることをめざし、「地域とともにある学校」を実現するために設けられた。

コミュニティ・スクール制度は、2000年の中央教育審議会答申を契機として議論が始まりました。その背景には、少子化や地域社会の変容により、学校と地域のつながりが希薄化している現状がありました。

2004年には学校運営協議会制度が法制化され、正式にコミュニティ・スクールが導入されました。制度開始以降、全国の学校で導入が進み、2023年度末時点では、約42%の公立学校がコミュニティ・スクールとして運営されています。

コミュニティ・スクールの基本的な仕組み

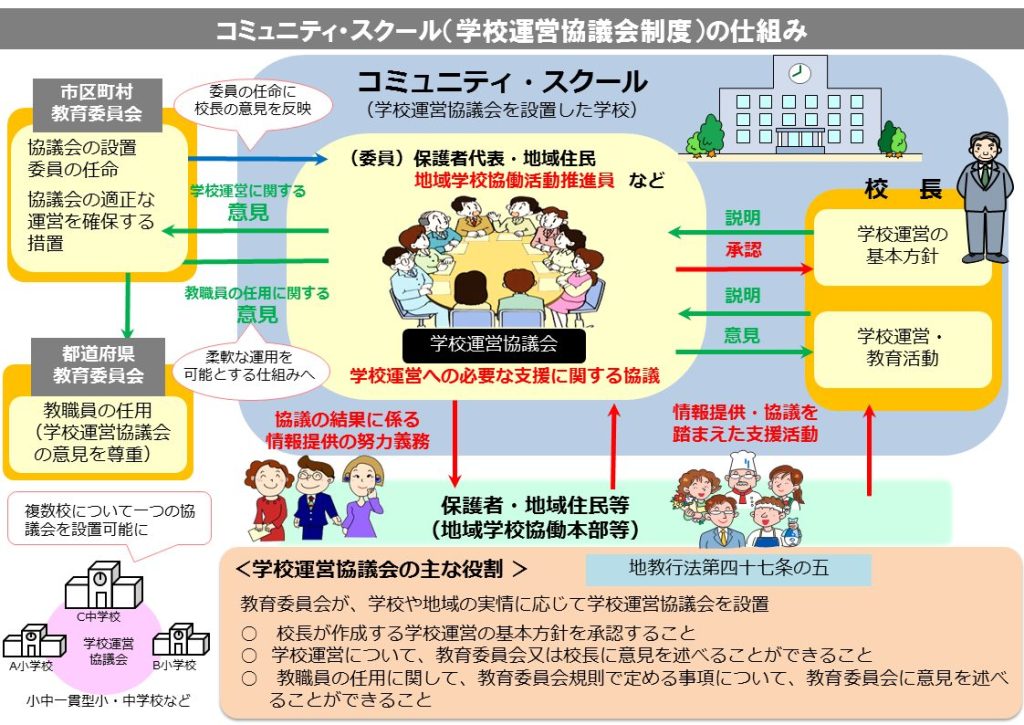

下の図のような仕組みで構成されています。

コミュニティ・スクールの中核となるのが学校運営協議会です。この協議会は、保護者、地域住民、教育関係者など多様なメンバーで構成されています。学校運営協議会の主な役割は以下の3つです。

①学校運営方針の承認

校長が策定した学校運営の基本方針を承認。

②意見の提供

学校運営や教育活動について意見を述べ、改善点を提案。

③教職員の任用への関与

教育委員会が行う教職員の任用に関する意見を述べることで、学校と地域のニーズを反映。

学校運営協議会は校長の権限を奪う組織ではなく、校長と対話しながら学校運営を支える役割を担っています。そのため、最終的な学校運営の責任は校長にあります。また、学校運営協議会に教職員の人事決定権はありません。意見を述べることはできるため、助言の範囲で関与できることになります。