【シリーズ】高田保則 先生presents 通級指導教室の凸凹な日々。♯2 ICTアプリを活用し「子どもたちに任せる」授業を

通級指導教室担当・高田保則先生が、多様な個性を持つ子どもたちの凸凹と自らの凸凹が織りなす山あり谷ありの日常をレポートするシリーズの第2回。アイデアあふれる実践例の数々は、特別支援教育に関わる全ての方々に勇気と元気を与えるはずです。

執筆/北海道公立小学校通級指導教室担当・高田保則

目次

はじめに

北海道のオホーツク地方の小学校で、通級指導教室の担当をしている高田保則(たかだやすのり)です。日々、子どもたちと向き合ってきた中で、感じた事や考えた事を記していきたいと思います。なお、通級指導教室で出会った子どもたちの事例は、過去の事例を組み合わせた架空のものであることをご承知おきください。

今回は、『ICTアプリを活用した通級指導教室の授業づくり』というテーマで記してみました。情報端末を手に入れた子どもたちの学び方が、変わってきました。そのような状況の中で、教員は何を目指すべきなのかについて記したいと思います。ご感想をお寄せいただけますと、嬉しいです。

1.面白い学びを求める子どもたち

私が担当する通級指導教室には、様々なニーズを抱えた子がやってきます。情報端末が貸与されるようになり、子どもたちの学びの幅が格段に広がる可能性が開かれました。一方、最近の学校現場には、情報端末の活用に慎重になっている面があります。

「情報端末は、学習に活用すべきもの」という考えを狭く捉えると、教員は授業を中心とした活用を中心に考えがちになります。ICTに興味を持った子どもたちの中には、もっと自由に端末を使って学びたいと考える子が現れるようになりました。そんな子どもたちのエピソードをいくつか紹介させていただきます。

2. 『紋別ワールド』

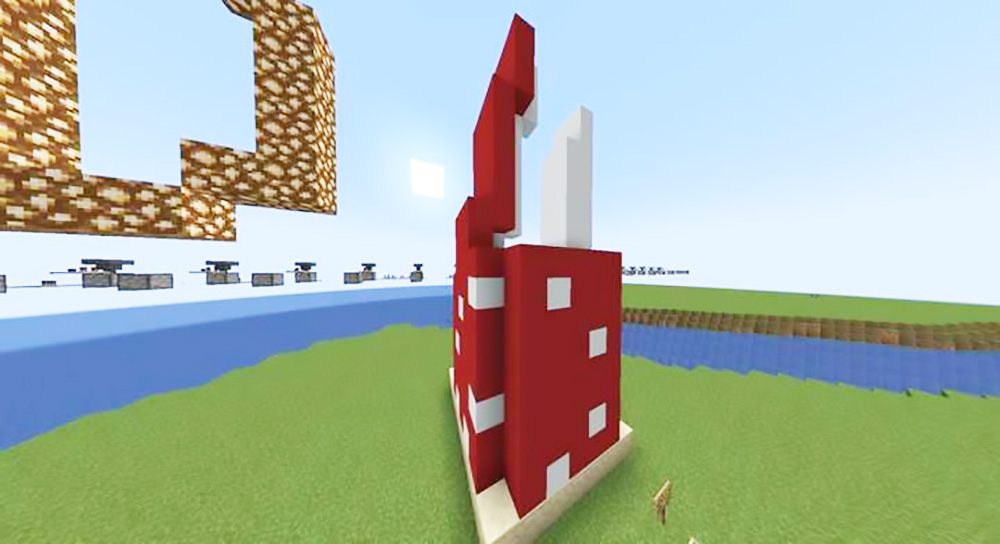

子どもたちに人気のあるゲームアプリの一つに『マインクラフト』があります。子どもたちはマイクラと呼んでいます。私はゲームをしないので、それがどんなものかを全く知りませんでした。せいぜい、「なんか雑な絵のゲームだなぁ。」と見ていた程度です。

https://www.minecraft.net/ja-jp

ある年、マイクラ愛を熱く語る中学年のAさんを通級指導で担当しました。Aさんは、「マイクラは勉強に役立つのです。」と力説しました。気になって調べてみたところ、確かに教材として活用できそうだと感じました。そこで、Aさんの指導時間にお試しで使ってみました。マイクラには、モンスターを倒すサバイバルモードと、物作りを愉しむクリエイティブモードがあります。Aさんは、クリエイティブモードでサクサクと建物を建築していきました。当時、算数の時間に習っていたコンパスを模して、コンパスの塔を自作しました。マイクラは、デジタルの工作教材になり得るのに気付きました。

私の住む紋別市の街中には、特産品のカニの爪を模した巨大オブジェがあり、観光名所になっています。「カニの爪ってできるの?」とAさんに尋ねました。「もちろんです♪」と答えたAさんは、瞬く間にカニの爪を再現しました。

Aさんのエピソードを、別の時間に通級指導をしていたBさんに話しました。Bさんは、マイクラ歴10年を自称する高学年のマイクラマニアでした。

「地図データを落とし込めば、紋別の地形が再現できます。そこにAさんが作ったカニの爪を設置すれば、本物と同じになりますよ」。

Bさんは、そんな魅力的な提案をしてきました。えっ! マイクラの中に自分の街を再現できるわけ? これは面白そうです。マイクラをプレイする舞台を『ワールド』といいます。マイクラの世界に自分たちが住む街を再現する『紋別ワールド』の協働学習の実践は、こうして始まりました。参加を希望する子が活動を引き継ぎ、世代交代を重ねて3年が経ちました。少しずつ街が出来上がってきました。

『紋別ワールド』の中の様子を紹介します。子どもたちが最も時間と手間をかけて建築したのは、自分たちが学んでいる小学校の校舎でした。外壁を正確に模す子や自分たちが学ぶ教室や特別教室を再現する子がいました。正確に校舎を再現しようとすると、巨体建築になると気付いた子どもたちは、算数の縮尺の学習を応用して、妥当な校舎のサイズを決めました。その中で可能な範囲の再現を心がけるようになりました。

オホーツク海には、冬に流氷が接岸します。紋別市の流氷砕氷船のガリンコ号は、観光資源でもあり地域の誇りです。ガリンコ号の建築を支援学級に在籍していたCさんにお願いしました。Cさんは、自立活動の時間に通級指導教室を訪れて、1か月かけて外装も内部も精巧なガリンコ号を再現してくれました。

『紋別ワールド』では、小学校の校舎やガリンコ号のような実際にある建造物を再現する活動の他に、こんなのがあったら街が楽しくなるよねという創造的な建造物を作る活動もOKにしました。

紋別港の先端に、海の中の様子を観察する『オホーツクタワー』という建物があります。そこに至る防波堤を水族館や動物園にして観光客を楽しませる建築を始める子どもたちが現れました。

また、街の歓楽街のはまなす通りに、自分たちが行ってみたい店を建てたり、地下街に映画館を建築したりする子も現れました。

紋別市は漁業と農業の一次産業が盛んです。高学年のEさんは、海水温の変化の影響からか、漁獲高が年々減っている鮭を養殖する生簀を建築しました。

一方、高学年のFさんは、郊外に巨大な農園を造りました。マイクラはブロックを1個ずつ組み合わせて建築していくのですが、大きな建築物を作る際には、『コマンド』というプログラミングを行うと便利です。Fさんは、『コマンド』を駆使して広大な農園と牧場を建造しました。冷涼な紋別市で野菜を通年栽培できるよう、巨大なビニールハウスも建造しました。

また、紋別市では、夏の港まつりで開催される花火大会を市民が楽しんでいます。それを再現する花火大会プロジェクトに中・高学年の4人の子が参加しました。花火の製造法と仕掛け花火の電気回路の仕組みを学んだ子どもたちは、音楽に合わせて花火大会を再現した様子を動画撮影し、コメントを加え、全校集会ステージでプロジェクターに投影して発表しました。

このように、『紋別ワールド』の協働学習は、参加したそれぞれの子のニーズやリソースに合わせて、図工や算数や社会、国語や理科や音楽などの学習内容を取り入れたものでした。

いつの間にか、私自身がマイクラ愛を熱く語っていました。マインクラフトは、活用次第で、とても魅力的な学習教材になります。教育版のマインクラフトは、手続きと承認が得られれば、子どもたちの情報端末で使用することができます。また、教育版マインクラフトを使って、建築した作品を競うMinecraftカップは、全国規模で開催されています。

https://education.minecraft.net/en-us

https://minecraftcup.com/about/

3. 楽しいから学ぶ

『紋別ワールド』の協働学習を始めて3年が過ぎました。当時4年生だった子は6年生になりました。彼らの学びの集大成として、卒業制作に取り組んでもらいました。自分たちの学年の子全員が登場する卒業記念館の建築です。

卒業記念館建築のプロジェクトに立候補したメンバーは4人でした。まずは、目標を設定し、互いのアイデアをすり合わせる活動から始めようとしました。ところが、「作りながら考えたい」と4人は言いました。彼らの希望を尊重して、予定より早く制作が始まりました。長年『紋別ワールド』の開拓に携わってきた子どもたちは、作業をしながら声をかけ合っていました。手を動かしながら役割分担をして、アイデアを具現化していたのです。コマンドも自在に使っていました。

私たち教員は、PDCAサイクルで、学習指導を組み立てます。彼らが無意識にやっていたのは、その場の状況に応じて臨機応変に対処するOODA(Observe→観察、Orient→状況判断、Decide→意思決定、Act→実行)ループの学び方でした。子どもたちに学びを委ねる主体的な学習を追求すると、OODAループになるのだなと感じました。

今回の卒業制作のプロジェクトを子どもたちに提案したのは、通級指導教室で一緒に仕事をしている同僚です。私は、同僚が考えたプロジェクトに全面賛成して、見ているだけでした。時々感想を言い、茶々を入れては、子どもたちに「黙って見てて!」と叱られていました。戦力外通告です……。

同僚と相談して、作業が行き詰まるまで子どもたちに任せてみることにしました。同僚は、子どもたちが帰った後、彼らが今後の作業がしやすいように、細かな修正をしていました。教員が裏方に徹するって、こういうことなのだと思います。

ほんの遊び心から始めた『紋別ワールド』の学習が、こんな形になるなんて、想像もしていませんでした。子どもたちは遊びながら学んでいました。楽しいからこそ、学びは深化するのです。

4.能動的な学び手を育てるには

卒業制作のマイクラ記念館の建築が続いています。4人の6年生が話し合って具現化したアイデアは、〇×クイズの館でした。クラスTシャツを模した建物を建築して、その中にクラスの人数分のチェックポイントを設けます。チェックポイントを通過するには、クラスメイトにまつわるクイズに正答しなければなりません。マイクラ記念館を卒業前に完成させて、学年のみんなに体験してもらおうというプロジェクトになっていきました。

クイズの問題は、クラスメイト本人に考えてもらいます。その方が、みんなで盛り上がれると彼らは考えたようです。参画意識を高めるということですね。数年前の教室なら、手書きのプリントを配って回収して……となっていたのですが、今は違います。メンバーの一人がGoogleフォームを作って自分たちのクラスルームに投稿しました。情報端末を日頃から使いこなしていると、こういう事が自然とできるようになるのですね。

ところが、クラスルームの投稿は説明不足感が否めず、クラスメイトが理解するには、補足説明が必要だと思われました。じつは私と同僚は、プロジェクトがそういう展開になるだろうと予想して、Googleフォームの形式や投稿する依頼文の書き方を事前に指導する予定でした。でも、熱中している子どもたちの作業スピードは指導者の予想以上に早くて、指導する前に投稿してしまったのでした。

「大丈夫。彼らはすぐに気付くよね」。

この日の通級指導を同僚と振り返りました。クラスメイトから説明を求められたら、彼らは不備に気付いて訂正することでしょう。

私と同僚は、子どもたちのアクティブ・ラーニングを実現したいと、日々の通級指導を心がけています。そんな私たちが、ついつい先回りした指導をしようとしているのに気付きました。Googleフォームの形式を整え、クイズの問題を依頼する投稿文を考えるという指導は、まさに先回りの事前指導でした。子どもの失敗を避けようと動くのは、教員に染みついた癖なのかもしれません。

アクティブ・ラーナーを育てるには、試行錯誤して積み重ねる機会をたくさん保障しなければならないのだと思います。

5.過程重視の学習活動 ~ポケモンカードバトルを教材にして~

1996年に発売されたポケットモンスターは、バージョンを重ねて今でも人気があります。今や、親子2代でポケモン愛好家という家庭も少なくありません。ポケモンから派生したコンテンツも様々発表されています。スマホで遊べる「ポケモン GO」が、大ブームになったのも記憶に新しいところです。

そんな派生コンテンツの一つに、ポケモンカードバトル(ポケカ)があります。アナログのカードゲームです。最近、『ポケポケ』というアプリ版も発表されて、盛り上がっています。

校内にもポケカの愛好者がいます。通級指導教室に学年の違う3人の子が通級指導教室に通っていました。

Gさんは、校内でポケカ大会を開催したくて、児童会役員になりました。通級指導では、教職員にポケカの魅力を伝えるプレゼンを作る学習に取り組みました。ポケカが子どもの学習能力を高めるのに効果的だという事を職員に知ってもらうために、情報端末を使ってGoogleスライドを制作することにしました。ポケカの対戦場面を再現して解説したスライドは、見た目がきれいで分かりやすいものでした。

Hさんは、プログラミングアプリの校内一の使い手です。通級指導では、プログラミングアプリを使って、ポケカのゲームを自作する学習に取り組みました。スマホやタブレットで流行っている『ポケポケ』のアプリを自作しようという試みでした。

Iさんの趣味はコレクションです。自宅にはポケモンカードのコレクションがありました。通級指導では、マインクラフトを使って自分の街を再現する『紋別ワールド』の協働学習に参加していました。

上記の3人に、同じ時間に通級指導教室に来てもらいました。そして、こんな提案をしました。

①学校の向かいの空き店舗になっている元コンビニ店に、ポケカの店がオープンするという設定にする。

②店に入るとテレポートするブロックが二つ置いてあって、別地点にワープする。③ワープした先の一つは、Gさんが作っているポケカのプレゼンとリンクしていて、発表を見ることができる。

④もう一つのワープ先は、Hさんが作っている自作ポケカアプリとリンクしていて、プレイすることができる。

⑤マイクラ内にポケカのお店を建築し、ワープの仕組みを作るのは、Iさんが担当する。

この提案に3人は乗ってきました。自分の好きな事が意味のある学習になって、他の子と協力できるのですから、面白いに決まっています。

一方、私が提案した内容は、相当にレベルが高いと思いました。教職員向けのプレゼンが実現する保障はありません。ゲーム会社が制作しているポケカのアプリを果たして小学生が作れるのかどうか、疑問です。マイクラの『ワールド』からプログラミングアプリやスライドにリンクを飛ばすのは、果たして技術的に可能なのだろうかとも思います。彼らの取組は、未完成に終わるかもしれません。それならそれで、彼らの活動の意味をちゃんと価値づけしてあげればよいと思うのです。

学習活動の成功や子どもたちの具体的な成果物などの結果を求めたがる学校現場の中で、試行錯誤を愉しみながら、チャレンジする過程が尊いのだと感じます。過程を大事にする学習活動を特別支援教育の枠組みで実践する事に、貴重な意味があると思います。

6. 通級指導でのICTアプリの活用について

実践を通して感じた事を記します。

通級指導教室の現場でのICTアプリ活用について記したはずなのに、計算や漢字練習等のアプリについて、全く触れていない事に今さらながら気付きました。子どもの教科学習を下支えするアプリも、これまでたくさん活用してきました。そうした教科学習のアプリは、それぞれの子どものニーズに合わせて、使い方をアレンジすることが大切だと感じています。機会がありましたら、詳しく紹介できればと思います。

ICTアプリは、その子を指導する手立ての一つに過ぎません。私は、その子の通級指導に効果的な手立てだと判断した時に、ICTアプリを採用しています。

また、指導者が闇雲にICTに詳しくなる必要は無いのではと感じます。教員は、教材に詳しくなると、ついつい教えたくなる癖があります。すると、学びの主体を子どもから奪うことになりかねません。

子どもが情報端末を使った学習に夢中になるのは、そうした教員の指導から解放されるからなのかもしれません。

7.遊んじゃダメですか?

「それって、ただ遊んでいるだけでしょ」。

子どもたちが大好きなゲームを通級指導の教材として活用すると、実践を耳にした方から、そういう趣旨の感想やご意見をいただく事があります。実践の中身をちゃんと知りもしようとせず、そうやって切り捨てる大人に、私はモヤモヤします。

「そうです。遊びながら学んでいます」。

そうお答えしています。

子どもは遊びが大好きです。遊びながら色々な事を学んでいます。子どもにとって、遊びと学びの境界線なんて無いのです。区別しようとするのは大人です。遊びと学びを分ける事に、どれほどの意味があるのでしょう?

今日の授業を楽しみにして登校する子どもが、全国の学校にどれほどいるのでしょう?

学力向上のかけ声に踊らされているうちに、学校の中から遊びの要素がどんどん削ぎ落とされてきました。授業時間を確保するために、行事の準備の時間が削られました。体育館などに集まって行うお楽しみイベントは、休み時間に開催するのが当たり前になりました。その休み時間も、随分と短くなってしまいました。

不登校の児童生徒が35万人に膨れ上がったこと、その背景にあるものについて考えてしまいます。学校に遊びの要素を取り戻さないと、子どもたちはどんどん学校から離れていってしまうのではないでしょうか?

高田保則先生プロフィール

たかだ・やすのり。1964年北海道紋別市生まれ。オホーツク地域の公立小学校教諭。公認心理師。特別支援教育士。開設された通級指導教室の運営を任され、新たな指導スタイルを模索している。趣味はバンド演奏。

イラスト/tunao