側方倒立回転の指導のポイントは? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #77】

#76では、「大の字回り」という教材を紹介しました。次はいよいよ、側方倒立回転(以下、側転)にチャレンジです。いきなり完成形に挑戦させるのではなく、ここでもスモールステップを踏むことで、多くの「できた」を保障していきましょう。

執筆/東京都公立小学校教諭・今田菜美

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川譲

目次

1.側方倒立回転に向けて、スモールステップ!

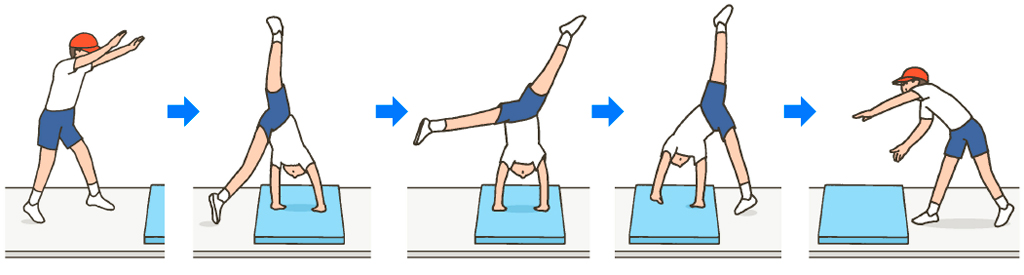

①横向きの小マットを越えてみよう

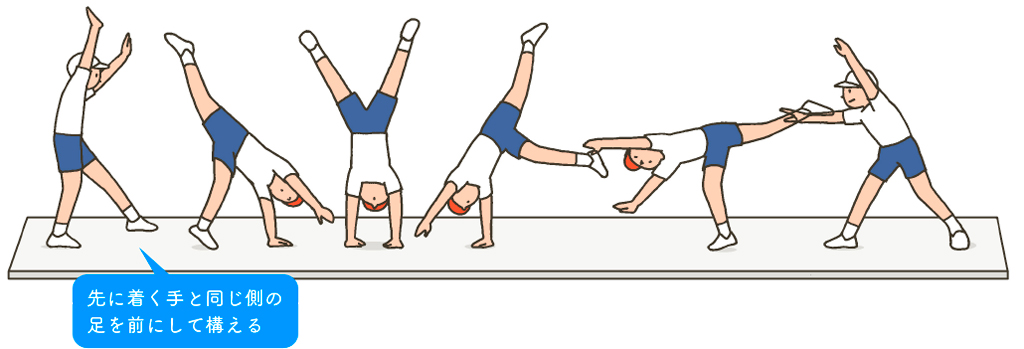

大の字回りと側転の大きな違いは、運動を始める時の体の向きです。体を回転するマット方向に向けた姿勢から、運動を始めます。この時、先に着く手と同じ側の足を前にして構えることがポイントです。「右手右足から」または「左手左足から」と確認させるとよいでしょう。

小マットを横向きに敷き、これに手を着いて、小マットを踏まないように着地させます。

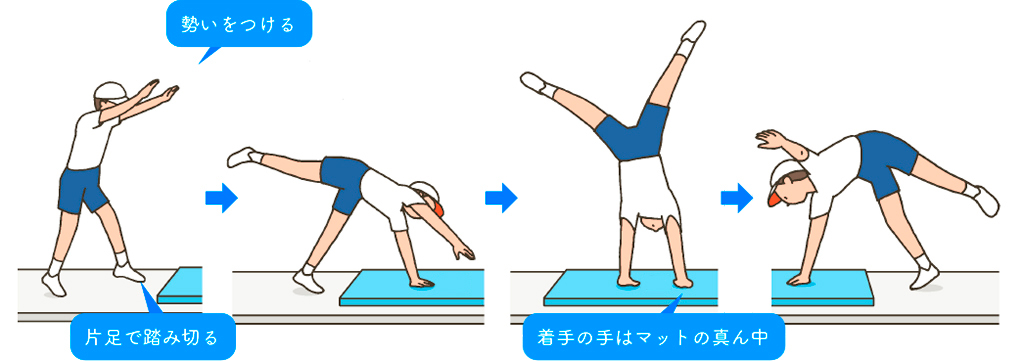

②縦向きの小マットを側転で越えてみよう

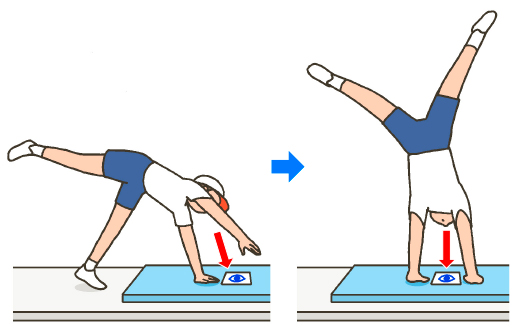

次は、小マットを縦に敷いて行います。小マットが縦になったことでおよそ120㎝のマットを越えることになります。小マットの手前ではなく、真ん中あたりに着手すると、大きく回転することができます。

また、横向きの小マットのときよりも回転が大きくなる分、構えた時に後ろになる脚を強く振り上げて勢いを付けると、成功しやすくなります。

回転する際、視線は常にマットを向くように声を掛けます。ひっぱり逆立ちのときのように両手の間に目玉マークを置くとよいでしょう。

2.マット1枚の側転にチャレンジ!

小マットを敷かずに、大マットで側転をしてみます。

②のステップ同様に、片足を1歩踏み出し、両手を振り下ろして着手します。手→手→足→足の順にマットに着いて回転します。

踏み切る際に、スキップのような「ホップ動作」をする子がいるかもしれません。ホップ動作を入れることによって、運動に勢いがつき、回転しやすくなるメリットがあります。

反対に、ホップ動作を入れることを難しく感じる子もいます。子どもたちの実態を見取った上で、助走やホップ動作を活動の中に入れるかどうかを、教師が判断します。

次回は、側転の動きの質をさらに高めたり発展させたりする教材を紹介します。子どもたちの「できそう」「できた」といった自己有能感を高めていくために、スモールステップを意識して取り組んでいきましょう。

【参考文献】

・平川譲(2018)『体育授業に大切な3つの力 主体的・対話的で深い学びを実現する教師像』東洋館出版社

・松本格之祐・齋藤直人(2017)『写真でわかる運動と指導のポイント マット』大修館書店

イラスト/佐藤雅枝

※連載「ブラッシュアップ体育授業」について、メッセージを募集しております。記事に関するご感想やご質問、テーマとして取り上げてほしいことなどがありましたら、下の赤いボタンよりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。

執筆

今田 菜美

東京都公立小学校 教諭

1991年大阪府生まれ。学びの系統性を考えることで、子どもたちの「できそう・できた」を保障する授業を目指して、日々実践中。

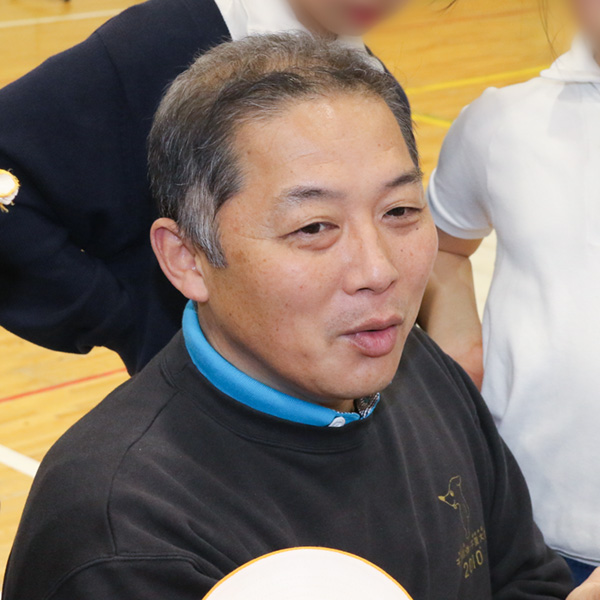

監修

平川 譲

筑波大学附属小学校 教諭

体育授業研鑽会 代表

筑波学校体育研究会 理事

1966年千葉県南房総市生まれ。楽しく力がつく、簡単・手軽な体育授業を研究。日本中の教師が簡単・手軽で成果が上がる授業を実践して、日本中の子どもが基礎的な運動技能を獲得して運動好きになるように研究を継続中。『体育授業に大切な3つの力』(東洋館出版社)等、著書多数。