幼児教育と小学校教育って、どんなところが違うの? 幼児教育を知って、新一年生に寄り添う先生になろう!

この春から新一年生の担任になったり、関わりを持つことになったりする皆さん。皆さんは新一年生がこれまでどんな教育を受けて育ってきたかご存知ですか? 幼稚園や保育園と小学校は違いもあれば、共通点もあります。そのことを知っておくだけで、子どもとの接し方が変わってきます。やっぱり楽しい学級にしたいですよね。まずは「幼児教育を知る」ことから始めてみませんか。

「今年はどんな子どもたちが入学してくるのかな」

新一年担任は、まだ見ぬ子どもたちの姿を想像しながら、期待と不安を抱きつつ入学式までの日々を過ごすことでしょう。どちらかと言えば期待より不安の方が大きいかもしれません。漏れなく私も不安を抱いていました。だって、まだ生まれて6年しか経っていない子どもたちがやってくるんです。この椅子に座る子どもはどんな子だろう、どんな育ちをして、どんなことが得意で、どんなことが苦手なのか…。会ってみないとわかりません。

でも、会う前に不安に対処する方法があるんです。

方法はシンプルです。子どもたちが育ってきた環境や人との関わりを知っておくのです。つまり、「幼児教育を知る」ということです。子どもは入学したからと言って、着ぐるみのように衣を変えるなんてことはありません。幼児教育で育まれた姿がそのまま小学校へと引き継がれていきます。だから幼児教育を知れば、自ずと4月5月の子どもたちへの接し方が見えてきます。

さらに、幼児教育を理解すると子どもの捉え方が変わってきます。ちょっと角度を変えてみるだけで、子どもたちのよさや可能性がぐっと見えてきます。見方を変えれば誰だってその子の力を伸ばすヒントを掴むことができるのです。つまり、子どもは急に変わらないのだから、先生の捉え方を少し変えてみましょう。

まずは教育の「根っこ」の部分である幼児教育を知りましょう。そこには子どもが子どもでいられる素晴らしい世界が広がっています。

【連載/小学校だいすき!な一年生を育てる #01】

執筆/大分県公立小学校教諭・小野晃寛

目次

幼稚園、保育所、認定こども園ってどんなところ?

幼児教育施設には様々な施設類型があります。

幼稚園

「学校教育法」に基づく学校で、3歳以上の子どもに教育を行う施設です。教育標準時間は4時間で、主に幼稚園教諭免許を持った先生が保育を行います。

保育所(保育園)

「児童福祉法」に基づく福祉施設で、0歳から就学前の子どもを、保護者が働いているなどの理由で「保育の必要性」がある場合に預かる施設です。保育時間は8時間~11時間程度で、主に保育士資格を持った先生が保育にあたります。

認定こども園

「学校教育法」と「児童福祉法」に基づき教育・保育を一体的に行う、いわば幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持つ施設です。先生も幼稚園教諭免許と保育士資格を持った保育教諭の両方がいます。保育所と同じく8時間~11時間程度子どもを預かります。認定こども園は、大きく分類して、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の4つがあります。

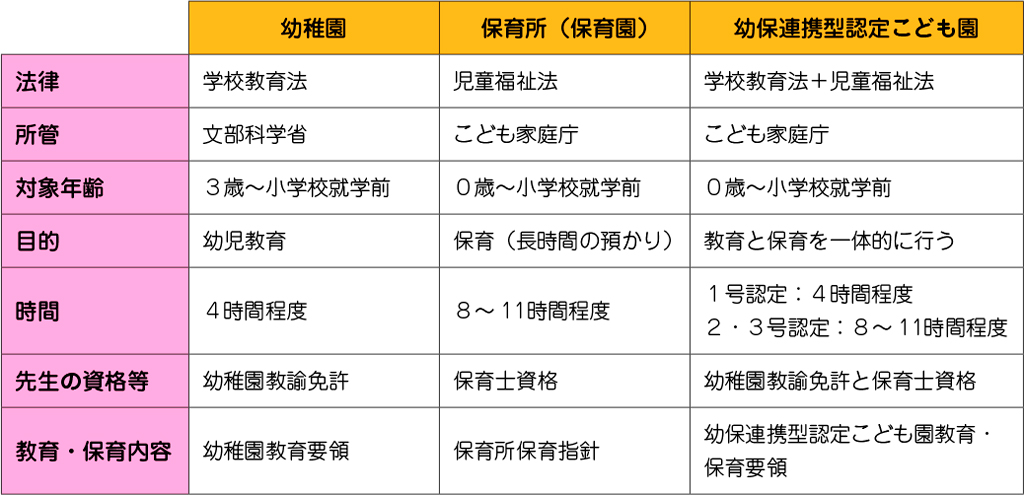

表にまとめるとこうなります。

※認定こども園は種類ごとに異なるため、「幼保連携型認定こども園」を載せています。

このように施設類型の違いはありますが、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領には、「育みたい資質・能力(3つの柱)」や、「ねらい及び内容(5領域)」、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」「小学校教育との円滑な接続」等が共通しており、内容の整合性が図られています。

つまり、どの施設で過ごしても基本的な教育・保育の方針は共通していると言えます。

ほとんどの新一年生たちが、こうした幼児教育の施設を経て、小学校に入学してきます。

では、そんな幼児教育施設では、どんなふうに子どもたちを育てているのでしょう?

「幼児教育施設って、ただ遊ばせているだけでしょ」という声が聞こえてくることがあります。

しかし、遊びは遊びでも、「ただ」遊ばせているわけではありません。

小学校以降では、「遊び」と聞くと、休み時間に自由に過ごす「休憩」というイメージがありますが、幼児教育施設での「遊び」は「学び」なのです。

ここでの「遊び」を通して、子どもたちは環境に主体的に関わり、必要な体験を積み重ねながら「学びの芽」を育んでいるのです。

幼児期の子どもたちは、いろんな物に興味を持ちます。砂場の大きな山、雨上がりの水たまり、葉っぱの上のかたつむり、たくさんの積み木、高い滑り台、厚く張った氷。思わず触れたり、持ち上げたり、形を変えたりと自ら関わりながら、心のおもむくまま、夢中になって遊びます。

夢中になって遊ぶ中で、「砂山に水をかけると流れていくよ」「丸めると固くなるよ」、「氷って冷たい」「時間が経つとなくなっちゃった」など、直接的な体験を通して、多くの気付きが生まれます。

中には、「流れた水はなんでコーヒー色になっちゃうの?」「どうして今日は池に氷ができたの?」と不思議さやおもしろさが探究心をくすぐり、じっくり観察したり、大人に尋ねたりと調べてみようとする姿が見られるようになります。

このように子どもたちが遊びを通して得た直接的な体験は、子どもが発達する上で豊かな栄養となり、多くのことを学び、様々な力を獲得していくのです。これが、小学校以降の「学びの芽」となり、各教科の学習に繋がっていきます。

「ねらい」をもって子どもに接する保育者たち

では、保育者は何をしているのでしょうか。園庭で遊ぶ時間を作っておき、安全面さえ気にかけておけば保育は成立するのでしょうか。

時間の確保や安全面はもちろん大事です。しかしそれだけではありません。保育者は子どもたち1人1人に応じた「ねらい」を持って子どもたちに関わっています。

「Aちゃんはまだ友達と関わることが苦手だから、保育者も入って友達と関わる場を作ろう」

「Bくんは昆虫が大好きだから、虫かごと網を用意しておいておこう」

など、保育者は1人1人の個性や発達を踏まえ、育みたい姿を念頭に、どんな環境を用意すればよいか計画を立てます。保育者は子どもたちが夢中になって遊ぶ姿を想像しながら子どもたちが園にやってくるのを楽しみに環境を整えて待ちます。走ってやってくる子どもたちとハイタッチし、遊びに向かう姿を見届けるのです。

幼児教育に教科書はありません。年は同じでも、月齢や家庭環境によって個人差があります。そのため、遊びの中で一律に同じことを同じようにさせたり、教えこんだりすることは基本的にしません。

目の前の子どもをよく観察し、その子に応じた援助を行っています。遊びに没頭できていなかったり、興味・関心が持てなかったりした時には、その場で修正を加えたり、明日の保育のために日案を練り直したりして改善をします。次の日、また子どもの姿を観察しながら環境構成や援助が適切だったか判断し、修正を加えます。

保育者が常に見ているのは子どもの姿であり、「何を感じているんだろう」「何を実現したいのかな」など、子どもの内面を見つめています。つまり、保育者は子ども理解のスペシャリストなのです。

そんな保育者の愛をいっぱいに受け、1人1人のペースで成長してきた子どもたちが入学して来るのです。