【連載】堀 裕嗣&北海道アベンジャーズが実践提案「シンクロ道徳」の現在形 ♯3 孤独の価値

堀 裕嗣先生が編集委員を務め、北海道の凄腕実践者たちが毎回、「攻めた」授業実践例を提案していく新連載第3回。今回は「研究集団 ことのは」の精鋭、山下 幸先生による授業実践提案です。

編集委員/堀 裕嗣(北海道札幌市立中学校教諭)

今回の執筆者/山下 幸(北海道札幌市立中学校教諭)

目次

1 この授業をつくるにあたって

最近の中学生を眺めていると、群れて過ごすことよりも、ひとりで気楽に過ごすことの方を好んでいるように見えます。でも、それは果たして本当なのでしょうか。ひとりよりも、やはり気の合う友達や大勢の仲間たちと一緒に、楽しく過ごしたいと思っているのが本音ではないのでしょうか。

かくいう私は、もともとひとりが好きでした。兄との年が離れていたこともあり、ほとんどひとりっ子のように育てられました。ただ時折寂しくなって、友達とわいわい楽しく過ごしたときもありますが、基本ひとりを好む性分です。歳を取った今、その性分に磨きがかかり、喧噪を避けて孤独に過ごす毎日です。

みなさんはひとりで居ることが好きですか。それとも、みんなで群れて過ごすことが好きですか。

こう質問されたら、どのように答えるでしょうか。ひとりで居るのは好きだけど、ずっとひとりきりは寂しいかな。でも、みんなで過ごすのは楽しいけど、四六時中みんなとは居られない気がするし……、なんていうところでしょうか。

誰もが一度はぶつかる「ひとりとみんな」「個と集団」の問題を、今回はちょっと多角的な視点を取り入れて、提案していこうと思います。

2 授業の実際

(1)ヒロシのソロキャンプ

みなさんは「ヒロシ」をご存知でしょうか。今から20年ほど前にブレイクしたお笑い芸人です。かつて実際にホストだった経験を生かして、甘くスローなBGMを流しつつ、「ヒロシです。……とです。」と、自虐ネタを九州弁でぼやきながら語る芸風でブレイクしました。

彼の人生を調べていくと、面白いエピソードがたくさん出てきます。しかし、ここで焦点を当てるのは、ブレイクから10年後、2015年頃から「ソロキャンプYouTuber」として再評価されたエピソードです。

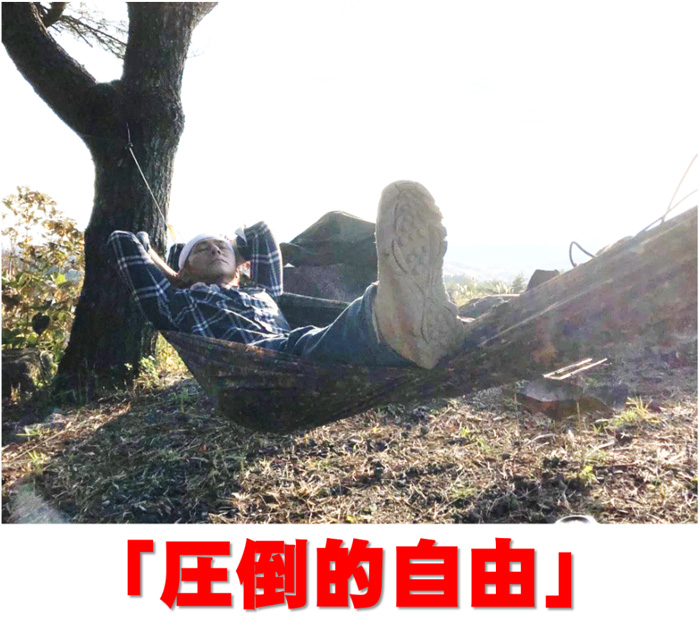

以前から趣味としていたソロキャンプを扱った動画を、YouTubeチャンネル「ヒロシちゃんねる」を開設し投稿したところ、キャンプファンの間で人気が広がりました。

これを見ると、キャンプに興味がある人はもちろん、興味がない人もついつい引き込まれてしまいます。ドライブの様子から始まり、キャンプ地を選び、テントを立てて、火をおこし、食材を調理して、美味しそうに食べる。ただこれだけの動画でありながら、観ている側は五感を刺激され、視覚や聴覚はもちろん、味覚や嗅覚、触覚までが働き始めると言えば伝わるでしょうか。

そんなヒロシは、なぜひとりでキャンプするのでしょうか。自ら、「僕がソロキャンプでいちばん注意していることは、誰もいないキャンプ場を探すこと。ひとりになりたくて来ているんだよね。」(『ヒロシの日めくり 人生、ソロキャンプ』)と語っている通り、「圧倒的な自由」を求めて、趣味のキャンプを続けているそうです。

これを教材化して、道徳自主教材を開発しました。

まずは、ヒロシが人とは群れずに、ひとりでキャンプすることの意味を中心に扱います。YouTube「ヒロシちゃんねる」を取り入れながら、生徒の五感を刺激するようにソロキャンプの魅力を伝えます。

そして、「やりたかったらやればいい」「楽しくないならやめればいい」「結局やるのは自分だから自分が決める」「自分の人生は自分が決める」という言葉に裏打ちされたヒロシの信条を示しつつ、山まで購入してしまうほどソロキャンプに気持ちを傾けるヒロシの想いを想像させるように授業を構成します。

最後に、次のような発問を投げかけます。

「自由」に対するヒロシの考え方と、あなたが望む「自由」との違いは何でしょうか。

この発問の意図は、ヒロシの「自由」を客観視することで、自分の望んでいる「自由」をメタ認知することです。自由に憧れる中学生にはもってこいと言えるでしょう。自由の幅や深さといったものが、ヒロシの世界観につながるものであり、それと自分の求める自由を比べることで、自由を多角的に捉えることが可能となるのではないでしょうか。

結果、まずはソロキャンプ動画の巧みさにより、生徒の五感が刺激された様子が窺えました。

例を挙げれば、「今にも秋刀魚の匂いがしてきそうな感じ」「鳥のさえずりが耳に響く」「星の輝きが心に染みます」など、ソロキャンプを通して感じたことを率直に言葉に表していました。

そして、ひとりで過ごすことの価値や、物事を自分で決断する意味に気付く生徒が現れ、「自由」の意味を自分に引き寄せて考え始める様子が窺えました。

(2)junaidaの孤独と救い

さて、もうひとり、junaidaという絵本作家を取り上げます。『HOME』(サンリード)で、ボローニャ国際絵本原画展2015入選。それ以降も『Michi』『の』『怪物園』などを刊行し、数々の賞を受賞しています。彼の絵本をどこかで目にしたことがある方も多いかと思います(junaidaの公式サイトはこちら)。

彼は、とあるインタビューの中で、「僕は何かを断定したくない、いろいろなことを曖昧なままにしておきたい。」と語っていました。こうした信条を生かしつつ、一冊の絵本を中心に教材化を試みました。

『街どろぼう』(福音館書店 2021)という一冊の絵本をご存知でしょうか。山の上にひとりきりで住んでいる巨人が、ある晩ふもとの街におりていき、一軒の家をこっそり持ち帰るという物語です。

元々、幼い頃転校が多く、自分の居場所に悩んでいた作者のjunaida。そんな彼が、この絵本『街どろぼう』に関するインタビューで次のように語っています。

「たくさんなくてもいい、大勢いなくてもいい、なにかひとつでも、誰かひとりでも、自分と共鳴する何かと出逢えたとき、人は世界とつながる第一歩を踏み出せるようになるのかもしれません。」

まさに、「世界とつながる第一歩」をテーマにしたのが『街どろぼう』という作品と言えるでしょう。孤独だからこそ何かに、誰かに救いを求める要素は、前節のヒロシとの相違点であり、同時に共通点として捉えることもできるのではないでしょうか。

授業では、後半の「もう ひとりきりではなくなったのに/なぜだか 気もちは ひとりぼっちのままだったのです」という一文に焦点を当てました。なかでも、巨人に対する次の発問を中心に、作品を解釈しながら読み進めました。

どうして、巨人は「もう ひとりきりではなくなった」のに、「なぜだか 気もちはひとりぼっちのまま」だったのでしょう。

「かぞくもなく ともだちもなく ながいあいだ たったひとり さびしくくらして」いた巨人。そんな巨人が、「もし いっしょにごはんを食べる人や はなしあいてがいてくれたなら どんなにいいだろう」と、毎日空想していた結果、毎晩山のふもとの街をこっそり山のてっぺんに持ち帰ったのです。街の人々はみんな喜んで暮らし始めたのに対し、「あいかわらず さびしいまま」の巨人。

物理的にはひとりでなくなっても、気持ちのなかにずっと孤独感を抱える満たされなさ。ここに上記の発問の意図があります。寂しさは賑やかさによって解消されるように見えますが、そうした賑やかさは寂しさの裏返しでもあり、本質的には誰もが心の内に孤独を抱えているものです。

とはいえ、何らかの期待をせずにいられないのが人間の性。寂しいからこそ空想し、行動した巨人を誰も責めることはできないし、その結果、本当に気の合う人を見つけ出すことができたとも言えるでしょう。絶望は希望を望み、希望は本当の絶望を知る。そうした意味に気が付くと、巨人の孤独感と、それでもなお、世界とつながる一歩を踏み出す勇気や覚悟が身に染みて感じられるに違いありません。

結果、「街のだれからもよばれなかった少年」と仲良くずっと暮らす巨人の結末から、価値観を分かち合える存在の大きさに気付き始める生徒が見られました。「信頼できる友達がひとり居れば、心地よくやっていけそうだ」「友達は数の多さが問題ではなく、価値観が似ていることこそ大切だというのがわかった」と。

また、「誰も信頼できないから諦めるのではなく、それでも誰かがいることを信じて、諦めずに探し続ける大切さ」に気付くなど、孤独であるからこそ世界とつながることの意義を再確認した生徒の様子も窺えました。

3 シンクロ授業解説

みなさんはひとりで居ることが好きですか。それとも、みんなで群れて過ごすことが好きですか。

冒頭に示したこの問いの行き着く先は、自由と覚悟の意味をどう捉えるかです。ひとりの価値を追求していくと、「ヒロシ」のように孤独をどう楽しむか、いかに自由を生きるかという価値観につながります。

一方で、『街どろぼう』の巨人のように、ひとりの寂しさに絶えきれずみんなを呼んだとしても、価値観を分かち合えない壁を感じてしまいます。結果、最後は同じ境遇の少年と仲良く暮らす覚悟を決めることは、ひとりを突き詰めたゆえの価値観に辿り着いた、ということでしょう。

学校教育では、とかく「みんなと仲良く」「喧嘩しても謝って仲直りしなさい」「ひとりぼっちにしないで」などのスローガンのもとに、協調性の大切さを訴えます。それはそれで間違ってはいません。

ただ、ひとりで居ることの意味や、孤独の価値を教えずして協調性を訴えるよりも、こうした道徳授業を実践していくことで何か見えてくることがあるように思うわけです。

以上のことから、今回は2つの題材を取り上げ、共通する孤独の価値が浮かび上がるように授業をつくりました。まずは明日の教室で、生徒の顔を見ながら、次のことを自問自答してみるといいでしょう。

あなたの教室には、ひとりで居ても居心地の良い自由が保障されていますか。

※この連載は、原則として毎月1回公開します。次回をお楽しみに。

<今回の執筆者・山下 幸先生のプロフィール>

やました・みゆき。1970年北海道留萌管内苫前町生、北海道教育大学岩見沢校卒。1992年、北海道空知管内にて小学校教員としてキャリアをスタート。1995年「研究集団ことのは」に入会。2006年からは札幌市立中学校に勤務している。国語教師としての実践を蓄積しつつ、道徳教育等についての実践にも定評がある。著書に『山下幸の道徳授業づくり 社会につながる道徳授業(道徳授業改革シリーズ)』がある。

編集委員・堀 裕嗣先生のご著書、好評発売中です!