「川わたり」の次はどうしたらいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #76】

#75では、側転の指導の第一歩として「川わたり」という教材を紹介しました。「かえるの足打ち」や「川わたり」を通して、両腕でしっかりと体を支え、逆さまになる感覚を高めたら、次のステップ「大の字回り」に進みます。

執筆/東京都公立小学校教諭・今田菜美

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川譲

目次

1、ぎ~こ~、ぎ~こ~、それ~!

「大の字回り」は、側方倒立回転によく似た教材です。体全体で漢字の「大」の文字をつくって横方向に回転するので、大の字回りと呼んでいます。

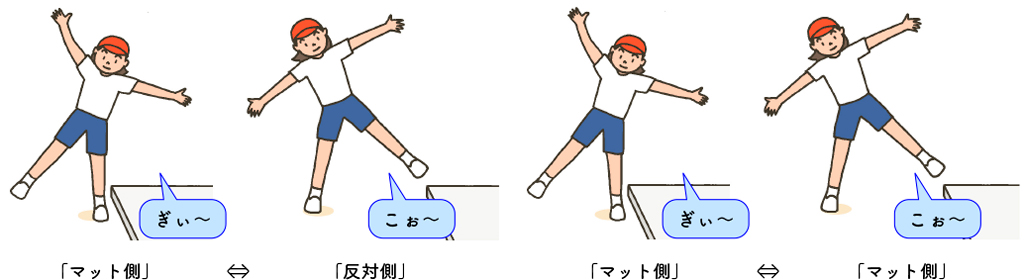

川わたりで確認した先に着く手を、回転する方向に向けて大の字の姿勢で立ち、右から左へ、左から右へと左右に重心移動させながら回転の準備をします。この時、班の仲間は、下のイラストのような口伴奏でお手伝いをします。重心移動の勢いを利用して、「それ~!」の口伴奏で回転します。

① 川わたりで確認した先に着く手を回転方向に向けて「大の字」で構えて、「ぎ~こぉ~、ぎ~こぉ~」で左右に重心移動を始める。

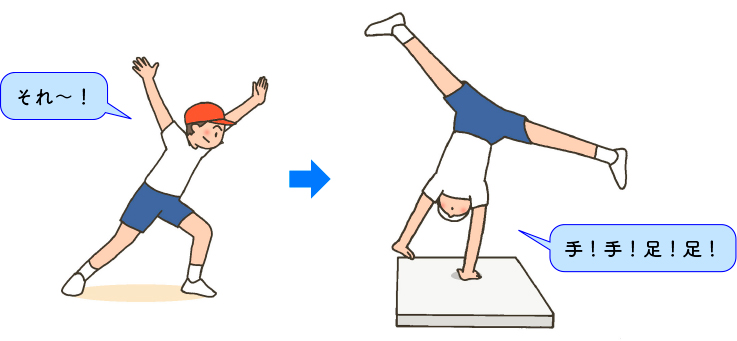

②「それ~!」のタイミングでそのまま側方に支持回転をする。

大の字回りで大切なのは、着手までしっかりマットを見ることや、手→手→足→足の順でマットに着くことです。班の仲間にはしっかりマットを見ているか、着地の順番がどうなっているかを確認させます。川わたりのように左右の足が同時についてしまっている子には、「手→手→足→足!」といった口伴奏を使って、動きをサポートします。

2、教師の補助

大の字回りでよく見られるのが、体が縮こまって肘が曲がってしまう、足が伸びないといったつまずきです。これらは、背中側に倒れてしまうという恐怖心が主な要因で起こります。大の字回りの前のステップ「川わたり」や「かえるの足打ち」に戻って、腰を高く上げることや、両手で体をしっかり支持することを意識させ、少しずつ恐怖心を和らげていくとよいでしょう。

大の字回りの補助は、教師が行います。大の字回りのように回転してくる体をつかまえるお手伝いは、子どもには困難です。回転中に腰の位置が低かったり、逆さまになることに恐怖心があったりする子、 また「手→手→足→足」の運動ができない子に有効な補助となります。

補助をする教師は、子どもの背中側に位置します。回転する子の腰のあたりを支え、子どもの体が真っ逆さまになるように補助します。教師が補助することで、安心感を与えると同時に、その子のつまずきを細かく見取ることができます。回転する子に意識させるために、「手!手!足!足!」と口伴奏をしてやってもよいでしょう。

3、大きな大の字回りをしてみよう!

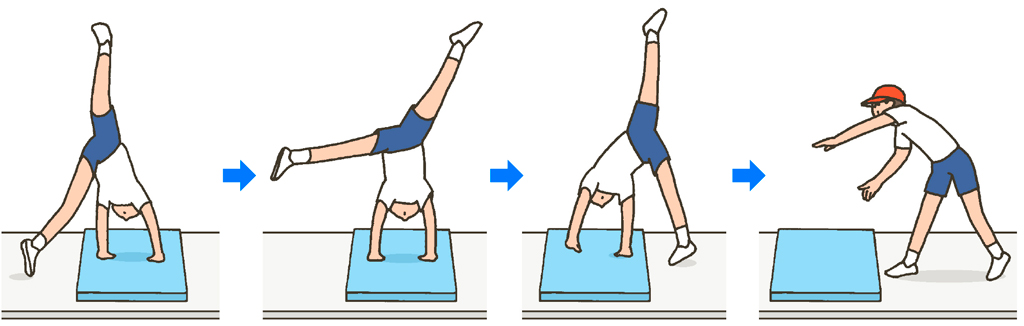

多くの子が大の字回りができたら、横向きの小マットを越えることを課題とします。

大きなマットの上に小マットを横向きに敷いて行います。直線状に手→手→足→足と着かないと、小マットを踏む可能性があります。小マットを踏まないためには、腰を高く上げ、真っ逆さまの状態を通過する大きな大の字回りを意識しましょう。

次回は、ついに側方倒立回転です。これまでの丁寧なスモールステップを生かして側方倒立回転に挑戦しましょう。

【参考文献】

・平川譲(2018)『体育授業に大切な3つの力 主体的・対話的で深い学びを実現する教師像』東洋館出版社

・松本格之祐・齋藤直人(2017)『写真でわかる運動と指導のポイント マット』大修館書店

イラスト/佐藤雅枝

※連載「ブラッシュアップ体育授業」について、メッセージを募集しております。記事に関するご感想やご質問、テーマとして取り上げてほしいことなどがありましたら、下の赤いボタンよりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。

執筆

今田 菜美

東京都公立小学校 教諭

1991年大阪府生まれ。学びの系統性を考えることで、子どもたちの「できそう・できた」を保障する授業を目指して、日々実践中。

監修

平川 譲

筑波大学附属小学校 教諭

体育授業研鑽会 代表

筑波学校体育研究会 理事

1966年千葉県南房総市生まれ。楽しく力がつく、簡単・手軽な体育授業を研究。日本中の教師が簡単・手軽で成果が上がる授業を実践して、日本中の子どもが基礎的な運動技能を獲得して運動好きになるように研究を継続中。『体育授業に大切な3つの力』(東洋館出版社)等、著書多数。