インクルーシブ教育を実現するために、通常学級の担任が知っておきたい最重要ポイントとは?

文部科学省の調査(※)によると、全国の公立小中学校の通常の学級に在籍し、学習面または行動面で著しい困難を示すとされた子供の割合は8.8%とのことです。通常の学級では、特別な教育的支援が必要な子供が増えており、担任は特別支援についての知識がますます必要になってきています。今回、東京都特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会会長、東京都公立小学校校長・玉野麻衣先生に通常学級における特別支援のポイントについてうかがいました。

(※)2022年の調査結果

監修/東京都特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会会長、東京都公立小学校校長・玉野麻衣

目次

子供たちの困難さ

全国連合小学校長会令和5年度調査によると、「通常の学級に在籍する児童のうち、特別な教育的支援が必要な児童の困難さについて当てはまると考える状況」について質問したところ(複数回答可)、回答の多い項目順に以下の通りとなりました。

1 一斉指導の場面で、聞き間違いや聞き漏らしがある。

2 注意持続時間が短い、または注目する対象が変動しやすいなどから学習に支障をきたす。

3 自分の気持ちや考えを適切な方法で伝えることが困難で、対人関係がうまくいかない。

4 数字の概念や規則性の理解、文章題の理解や推理が困難である。

5 自分の言動を注意されたときに興奮し、感情をコントロールすることが困難になる。

このほか、

○他者の意図や感情を理解し場面に応じた適切な行動をとることが困難になる。

○ルールや約束を十分に理解できず、または守ることができず、トラブルになることが多い。

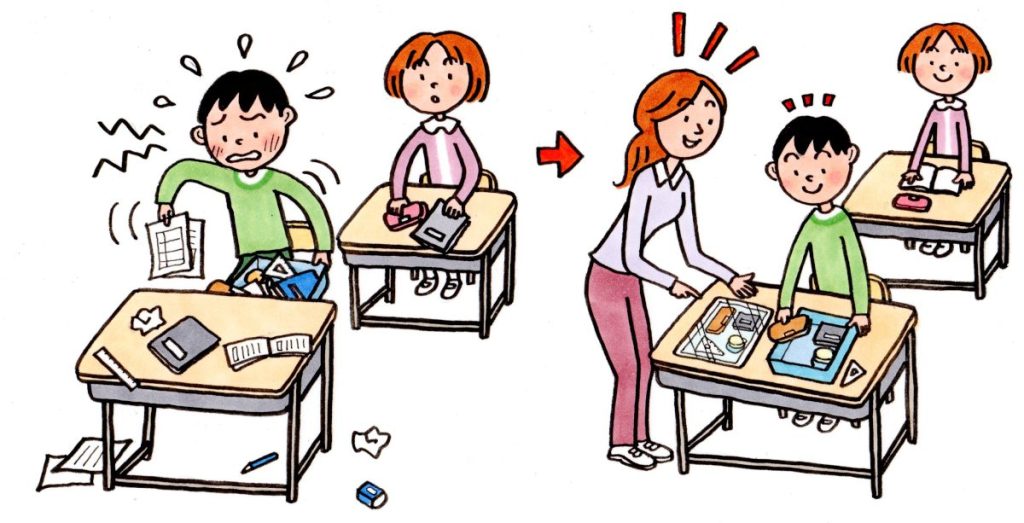

○整理・整頓が困難で、課題や活動に必要なものをなくしてしまう。

なども、回答が多かった項目です。

出典:全国連合小学校長会令和5年度調査研究部特別支援教育委員会調査結果

子供たちの困難さはここ数年、順位の入れ替えはあるものの、上位の項目はほぼ変わっていない状況です。また、就学支援委員会等で判断が出ても、通常の指導や特別支援学級、特別支援学校ではなく、通常の学級に在籍する子供も増えています。これは、本人や保護者の希望を最優先に就学先を決定していることの表れとも考えられます。

通常の学級の担任が知っておきたい特別支援のポイント

○必要な視覚情報を提示する習慣を付けているか。

自分が予定している情報は、見通しがもてるように掲示物などで示していても、その補足説明をするときは、なんとなく口頭だけで済ましてしまいがちです。教師は「しゃべりすぎないこと」「聴覚情報は消えてなくなること」を自覚することが大切です。

○教室掲示は掲示することが目的になっていないか。

「ユニバーサルデザイン」を意識して、教室正面の掲示板がすっきりしている教室が多くなってきました。しかし、「何のために掲示をすっきりさせるのか」「そもそもその掲示物は必要なのか」、ユニバーサルデザインの理由を知っていれば、応用もできるはず。例えば、児童席からは字が小さくて読めないような、掲示することが目的になってしまっている掲示物ではなく、学習用タブレット端末で情報を共有することで、子供たちはいつでも自分のタイミングで確認することができます。教室側面の掲示物も、慣例で貼っていないか、もう一度見直してみましょう。

○思い込み支援になっていないか。

本人によかれと思って、教師が先回りして支援していることがあります。本人に「どうしたいのか、どうしてほしいのか」を聞いていないことが多いようですが、本人と相談しながら支援していくことが大切です。子供たちにしてみれば、「どうしたい? どうしてほしい?」と聞かれる経験がなければ、自分の気持ちを伝えることは難しいものです。そのようなときは、「選択肢から選択する」「自分で決定する」という経験を重ねることから始めていきましょう。

例えば、板書はノートに書き写すのか、学習用タブレット端末に文字入力するのか、板書を写真に撮るのか、板書計画のプリントを渡すのか、いくつかの選択肢を準備して、その中から自分に合うと思うことを選択できるようにします。選択肢の数は子供の実態に応じて2択から考えてみましょう。自己判断・自己選択・自己決定の機会を保障し、自分の思いを表出する練習を重ねることが、自己理解にもつながります。自分はこの支援があれば自分で進められると、自分で分かっていくことが重要です。