デジタル教科書のメリットってどんなところ?個別最適な学びとデジタル教科書の活用~シリーズ「実践教育法規」~

- 連載

- シリーズ「実践教育法規」

教育に関する法令や制度に詳しい早稲田大学教職大学院・田中博之教授監修のもと、教育にまつわる法律や制度を分かりやすく解説していく本連載。第23回は「個別最適な学びとデジタル教科書の活用」について。デジタル教科書を活用し、指導の個別化と学習の個性化を進めていきましょう。

執筆/佐藤 和紀(信州大学教育学部准教授)

監修/田中 博之(早稲田大学教職大学院教授)

【連載】実践教育法規#23

目次

指導の個別化とデジタル教科書の活用

2021年1月の中央教育審議会「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して(答申)」では、1人1台の情報端末を活用することを前提に、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させていくことが示されています。また、個別最適な学びは「学習者の視点」とされ、これまでの個に応じた指導は「教師の視点」であり、区別して記述され、児童生徒たちが自己調整しながら学習を進めていくことが前提とされます。個別最適な学びは「指導の個別化」と「学習の個性化」に大別されます。

まず、「指導の個別化」は答申において次のように記述されています。

全ての子供に基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ、思考力・判断力・表現力等や、自ら学習を調整しながら粘り強く学習に取り組む態度等を育成するためには、教師が支援の必要な子供により重点的な指導を行うことなどで効果的な指導を実現することや、子供一人一人の特性や学習進度、学習到達度等に応じ、指導方法・教材や学習時間等の柔軟な提供・設定を行うことなどの「指導の個別化」が必要である。

『令和の日本型学校教育』の構築を目指して(答申)

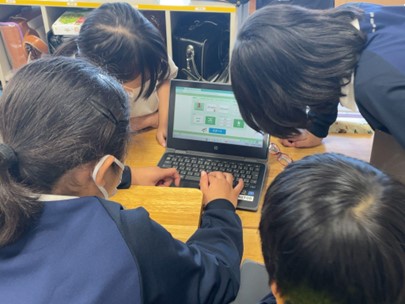

写真①は小学校6年生外国語科でデジタル教科書を活用している様子です。「Who are you ?」ゲームでlike, play, have, want の表現に親しんだ子どもたちが、友だちや有名人について「Who is he/she ?」クイズを作る場面で、自分が表したい特徴にあった英語表現について、既習事項やデジタル教科書、Google翻訳などを活用しながら表すことを通して、人の特徴を表す英語の表現に親しむ活動でした。

授業者は、これまでの学習指導は、全体で画面に映したり、教材を黒板に貼ったりしながら全体で確認していましたが、一人一人が学習者用デジタル教科書を活用できるようになったことで、一人一人が発音を聞いて、自分で確認できるようになったことにデジタル教科書の良さを感じていました。

さらに、発音が苦手な児童についても、音声マークを押すことで確認できたり、デジタル教科書が代弁して発音してくれることで発音、発話することに対するハードルが下がることに良さを感じていました。このように、デジタル教科書が一人一人の知識・技能の定着や向上に寄与していると考えられます。