教科に自立活動を織り込んで、特別支援学級の子どもたちの調和的な発達を目指そう

今回は「教科と自立活動との関連について」です。自立活動については、自立活動の時間だけではなく、学校の教育活動全体で取り組んでいくものです。特に自閉・情緒学級では、かなり多くの時間が自立活動の時間に割かれているのではないかと思います。教科の中に、自立活動のめあても設定して授業に取り組んでいる実践例は、少ないのではないかと思います。子どもたちの実態を一番に考えて、授業に取り組んでみました。

【連載】「はじめに子どもありき」の特別支援学級 〜自立活動編〜 #07

執筆/埼玉県公立小学校教諭・奥山 俊志哉

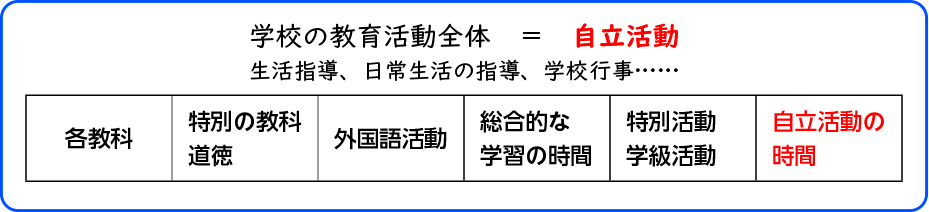

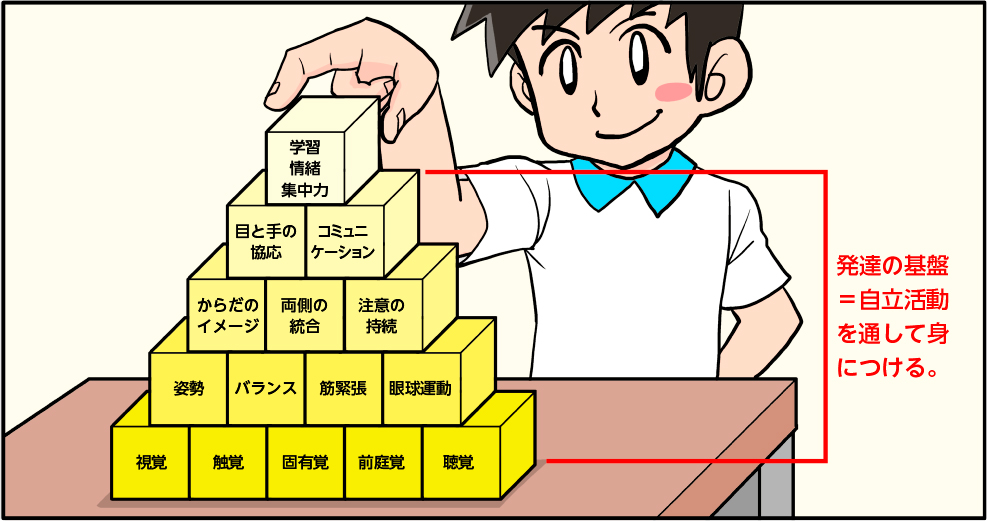

文部科学省(学習指導要領総則編)によると、自立活動は、自立活動の時間にだけ行われるものではなく、学校の教育活動全体を通して適切に行われるものとする必要があると明記されています。また、自立活動は学習や生活の基盤として位置づけられており、自立活動で発達の土台をしっかりと作ることが重要とされています。分かりやすく、図に整理してみました。

<自立活動の目標>(学習指導要領自立活動編)

個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基礎を養う。

そこで、私が担任している特別支援学級(自閉・情緒学級)では、教科指導の際に、教科の目標と合わせて、子どもたちの実態を踏まえて自立活動の目標についても設定し、授業づくりをしています。教科の学習の中にも自立活動の要素や目標があった方が、子どもたちの調和的な発達に、より結びつくものと考えているからです。以下に、いくつかの事例を紹介したいと思います。

⑴ 算数科:かけ算の筆算の学習

かけ算九九を習得し、かけ算の筆算に取り組んでいる子どもがいます。計算ドリルやプリント等を使いながら、一生懸命学習しています。

一方で、その子は一つの物を注視することが苦手です。注意散漫であることや、身体の特徴からそのようになってしまっています。2ケタ×1ケタの筆算に取り組んでいるのですが、

「(数字、マスの線、記号などの情報がたくさんあって)見えづらい」

と言い、集中力が持続せず、苦しそうな様子でした。

計算ドリルやプリントには、たくさん問題が書かれているため、一枚の紙に1つの筆算を大きく書くという方法で取り組んでみましたが、状況は改善されませんでした。

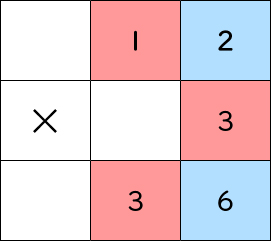

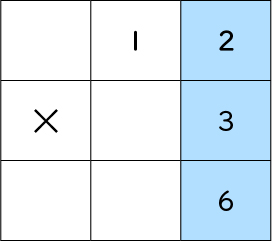

そこで、「2ケタ×1ケタのかけ算の筆算方法を理解し、全問正解を目指す」という算数科の目標の他に、「マス目・数字をよく見て、色分けをしながら、全問正解を目指す」という自立活動(身体の動き)の目標を立て、取り組んでみました。

以下のように支援をしたところ、すらすらと問題が解けるようになり、とても嬉しそうにしていました。最初は私が色分けをしていたのですが、問題を解いていくうちに、子ども自身で好きな色で、色分けをするようになりました。最近はマス目ではなく、数字に色をつけるだけで問題が解けるようになってきています。たし算、ひき算、かけ算、わり算、全ての筆算に活かすことができるのではないかと考えています。

①

②