小3社会「市の様子の移り変わり(人口の変化を中心に)」指導アイデア

執筆/香川県高松市立多肥小学校教諭・髙木翔大

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登

香川県高松市立十河小学校校長・大嶋和彦

目次

年間指導計画

・身近な地域の様子

・市の様子

・私たちのくらしと農家の仕事

・わたしたちのくらしと工場の仕事

・わたしたちのくらしとスーパーマーケットの仕事

・火事から地域の安全を守る

・事故から地域の安全を守る

・市の様子の移り変わり(人口の変化を中心に)

・市の様子の移り変わり(土地利用を中心に)

・市の様子の移り変わり(交通の違いを中心に)

目標

市の様子の移り変わりについて、交通や公共施設、土地利用や人口、生活の道具などの時期による違いに着目して、聞き取り調査をしたり地図などの資料で調べたりして、年表などにまとめ、市や人々の生活の様子を捉え、それらの変化を考え、表現することを通して、市や人々の生活の様子は、時間の経過に伴い、移り変わってきたことを理解できるようにするとともに、主体的に学習問題を追究・解決し、これからの市の発展について考えようとする態度を養う。

評価規準

知識・技能

①交通や公共施設、土地利用や人口、生活の道具などについて博物館や資料館などの関係者や地域の人などへの聞き取り調査をしたり地図などの資料などで調べたりして、必要な情報を集め、読み取り、市やの人々の生活の様子を理解している。

②調べたことを年表や文などにまとめ、市や人々の生活の様子は、時間の経過に伴い、移り変わってきたことを理解している。

思考・判断・表現

①交通や公共施設、土地利用や人口、生活の道具などに着目して、問いを見いだし、市や人々の生活の様子について考え、表現している。

②市の様子の変化と人々の生活の変化を結び付けて、市や人々の生活の様子の変化を考えたり、これからの市の発展について考えたりして、適切に表現している。

主体的に学習に取り組む態度

①市の様子の移り変わりについて、予想や学習計画を立てたり見直したりして、主体的に学習問題を追究し、解決しようとしている。

②学習したことや市役所が作成している資料などを基に、これからの市の発展について考えようとしている。

学習の流れ(16時間扱い)

問題をつくる 2時間

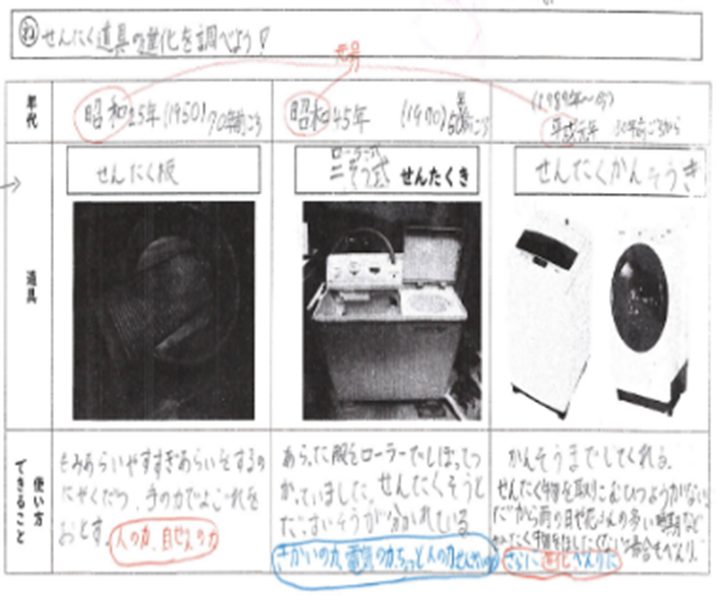

- 身のまわりにある道具の時期による違いを調べる。

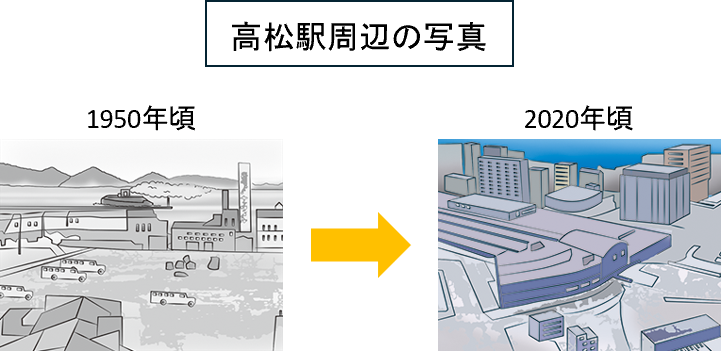

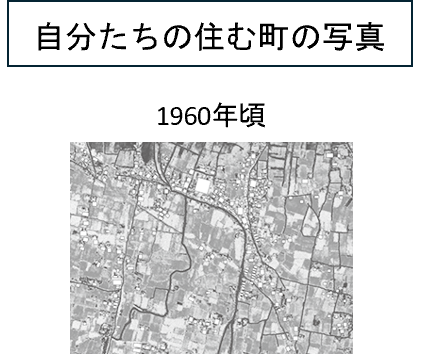

- 高松駅周辺の移り変わりが分かる写真や高松市の各地域の昔の写真を基に気付いたことを話し合い、学習問題をつくり、見通しを立てる。

(学習問題)

わたしたちの住む高松市は、どのように変わってきたのだろう。

追究する 9時間

- 高松市の人口、交通、公共施設、土地利用の時期による違いを調べる。

- 調べて分かったことを年表にまとめる。

- 年表を基に、人口、交通、公共施設、土地利用の移り変わりと人々の生活の変化を結び付けて、高松市や人々の生活がどのように移り変わってきたかを話し合い、文章でまとめる。

まとめる 5時間

- 人口減少が予測されている高松市は今後どのように変わっていけばよいかを考え、話し合う。

- 自分の立てた計画を再度見直し、修正を行い、「高松市移り変わりブック」を完成させる。

問題をつくる

道具の移り変わりによる高松市の人々の生活の様子の変化や、高松市の各地域の昔の写真を基に話し合い、高松市の移り変わりについて調べる単元の学習問題をつくる。(1、2/16時間)

導入のくふう

総合的な学習の時間で行った古い道具の体験活動や、校外学習で訪れた高松駅や自分たちの住む地域の昔の写真を基に気付いたことを話し合い、高松市の様子がどのように移り変わってきたのかを調べたいという意欲を引き出していく。

総合的な学習の時間

「古い道具を体験! 七輪でお餅を焼いてみよう」

炭で火を起こすのは、とても難しかったよ。火を起こすためには、こつが必要だね。

昔の人たちの暮らしは、今と比べて大変そうな感じがするな。

七輪以外の他の道具や昔の人の暮らしをもっと調べて、今の道具や暮らしと比べてみたいな。

1時間目

身のまわりにある道具の時期による違いを調べる。

タブレット型端末や本を使って身近にある道具の移り変わりを調べてみましょう。

昔の道具は手動の物が多いね。今は電気の力で動く道具が多いよ。

道具が進化してきたことで、私たちの生活も便利になったんだね。

昔の道具も環境にやさしいというよさがありそうだね。

年表に時期ごとにまとめると、変化が分かりやすかったね。

道具以外のものは、どのように進化してきたんだろうか。

高松市や木太町の昔の様子も調べてみたいな。

≪導入のポイント≫

体験的な活動を取り入れると、子供たちの意欲が高まります。本単元では、授業時数の確保のため、総合的な学習の時間との関連を図ることで体験的な活動を取り入れ、昔の道具と人々の暮らしや市の様子の移り変わりについての関心を高めました。

2時間目

高松駅周辺や自分たちが住む町の移り変わりが分かる写真を基に、市の様子の変化について気付いたことを話し合い、学習問題をつくり、学習計画を立てる。

これは、高松駅やみんなが住んでいる木太町の昔と今の写真です。昔と今の写真を比べて、何か気付くことはありますか?

昔の写真に船が見えます。今の高松駅の近くにもフェリー乗り場があるよ。(交通)

高松駅周辺の今の建物は全体的に高さが高くなっています。

今の写真を見ると、車やバスが多くなっていて、にぎやかな感じです。(人口)

私たちの小学校は1950年にはすでにあるね!近くの小学校は、まだその時にはないようだよ。(公共施設)

通学路で通る大きな道は、昔はなかったみたいだね。(交通)

高松駅のまわりも木太町も、昔に比べると建物が増えているね。(土地利用)

高松市全体はどのようにして今の姿になったのかな?

わたしたちの住む高松市は、どのように変わってきたのだろう。

学習問題に対する予想を話し合う。

高松市に住む人の数がどんどん増えていったと思うよ。

人の数が増えたから、小学校も増えたのかな?

大きなお店が増えたり、高速道路ができたりして生活が便利になったと思うよ。

市役所の人や町の人にインタビューして調べよう。

【学習計画】

①高松市の人口は、どのように変化してきたのだろう。

②高松市では、いつ、どのような公共施設ができたのだろう。

③高松市の土地利用は、どのように変わってきたのだろう。

④高松市の交通は、どのように変わってきたのだろう。

⑤調べたことを「高松市移り変わりブック」にまとめよう。

≪学習計画づくりのポイント≫

単元の学習問題をつくり、それに対する予想を話し合い、子供たちの意見を整理していきます。予想が合っているかどうかを確かめることが学習計画になり、見通しをもつことにつながります。また、どのように調べ、まとめるかといった学習方法も共有することで、主体的に学ぶことができます。

追究する

高松市の人口、交通、土地利用、公共施設の時期による違いを調べ、高松市や人々の生活がどのように移り変わってきたかを地図や年表にまとめる。(3、4、5、6、7、8、9、10、11/16時間)

人口の変化と交通・土地利用・公共施設を関連付けるためのくふう

人口の視点から高松市の様子を捉えられるように、まず人口の変化について調べていく。その後の交通・公共施設・土地利用の調べを行う際に、人口の変化と交通・土地利用・公共施設の移り変わりなどを結び付けて、その時期の高松市の様子を考えるようにする。ただし、人口の変化と交通や土地利用、公共施設の移り変わりについて、関係性の根拠が分からないものが多いため、因果関係を追及しないように気をつける必要がある。

3~6時間⽬

高松市の人口、交通、公共施設、土地利用の時期による違いを調べ、年表や地図にまとめる。

イラスト/(資)イラストメーカーズ