記憶に残る「六送会&一迎会」を実践するには?成功ポイントを伝授

「六年生を送る会」や「一年生を迎える会」のために、教科の授業時数を減らしてまで練習をするのは、本末転倒というもの。とはいえ、「働き方改革」を意識しながら、合理的に準備をするのは容易ではありません。そこで、限られた時間で効率よく進めていけるアイディアを現役教師が提言。成功のキーワードは、「教科横断的な学習内容を出し物にする」です!

執筆/千葉県公立小学校教諭・藤木美智代

目次

働き方改革を意識して、合理化を考えよう

教科横断的に合科の学習内容を出し物にする

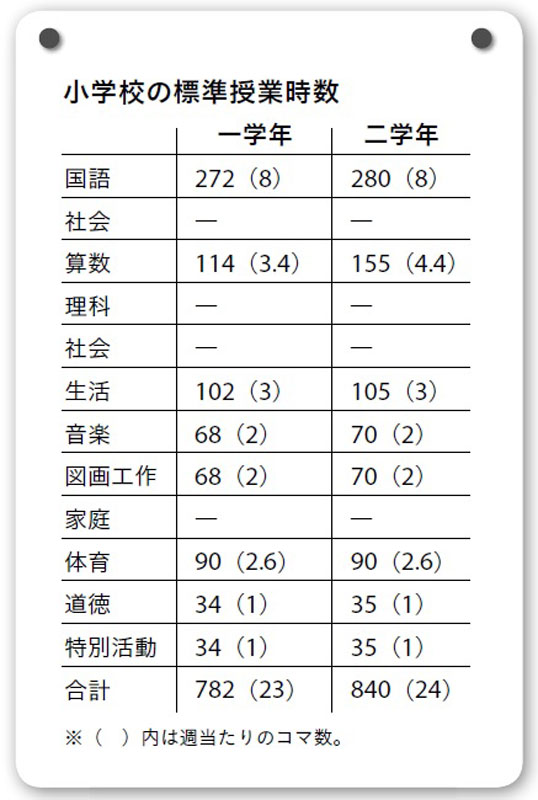

一番やってはいけないことは、教科の授業時数を減らして、行事のために過度の練習をすることです。国語、算数等、それぞれの教科ごとに学習指導要領に時数が明示されています。その授業時数を下回ってはいけないのです。

六年生を送る会の練習は、たいてい学級活動の時間を当てますが、下の図表のように学級活動は年間で一年生は34時間、二年生は35時間しかありません。足りない分は、生活科から回しているかもしれません。それでも足りなければ、道徳の項目にかこつけて時数を回しているかもしれません。本当はそれではいけないのです。

どうしたらよいでしょう。解決は簡単です。出し物の内容を、教科学習に匹敵するものにすればよいのです。国語の教科書にある物語を劇にして、途中で歌う歌の練習は音楽の時間、衣装作りや飾り付けは図工の時間とします。学習内容が指導要領に合っていればよいのです。生活科の内容も出し物にしやすいでしょう。 出し物の内容が道徳の項目に合っていれば、導入は道徳で行うことも可能です。

このように、一つのテーマに沿って、教科横断的に配列し、効果的に行う合科の授業を組み立てることをカリキュラム・マネジメントと言い、新学習指導要領では大切な考え方です。

「迎える会」で使えるものを「送る会」で考える

新学期が始まって、慌ただしく過ごしている中で、一年生を迎える会が行われます。学級のシステムづくりや学習のルールづくりをしなければならない時期ですから、ここでもあまり練習時間は生み出せないことでしょう。

そこで、六年生を送る会の出し物を少しつくり替えれば、一年生を迎える会でも活用できる出し物を考えるとよいと思います。見せる相手が六年生と一年生では随分違うので、ある程度の修正は必要です。そこを考えさせるのが学びです。

六年生には「感謝」と「卒業のお祝い」の気持ちを伝えます。一年生には「歓迎」と「入学のお祝い」の気持ちを伝えます。替え歌ならば、歌詞をみんなで話し合って決めることができます。

劇なら、台詞を分かりやすい言葉に変えたり、内容を簡単にしたりすることができます。いずれにせよ、教師が全て考えてただ与えるだけでは、子どもたちに学びはありません。

主体的…六年生向きから一年生向きに替えなくてはいけない

対話的…どうしたらよいか、みんなで考えよう

これらから深い学び(内容の吟味、言葉遣いの吟味)にしていくことが、来年度から始まる新学習指導要領では求められているのです。例え仕上がりが完璧でなくとも、子どもたちが、自ら考え、つくり出すことが大事です。

資料やデータは残してお互いにシェアする

働き方改革を行うためには、業務の改善が必要です。「使い回し」と言ってしまえばそれまでですが、一度使った出し物を「リサイクル」して使うことは業務改善には大切なことです。

長い間、一つの学校にいるなら、何年か後にはまた同じものが使えます。 六年生が一年生の時に行った出し物と同じものを、送る会の時に一年生が行った際、「懐かしかった!」「私たちもやったね」という多数の声が上がりました。

学校を異動すれば、前任校で使ったものが使えます。もちろん、時代が変わったり、子どもたちの実態も違ったりするでしょう。しかし、一から考えるよりは、遙かに時間短縮になります。違ったメンバーで、また違うアイディアが出てきて、アレンジすることでよりよい出し物になっていくのだと思います。

私は、今まで30年間、担任をしてきましたが、教材や指導案や授業の振り返り等、全て時系列にノートに貼って残してあります。ノートは年間4、5冊になるので100冊以上のノートが段ボール4箱ほどになっています。

何度も使い回しするので、もうぼろぼろですが、若い先生に相談されたら、すぐに「私はこうやったよ」と、ノートを引っ張り出すことができます。

学年別や教科別にしないで、全てのものを時系列にまとめておくのがミソです。「あの学校で、何年生を受け持った時だから……」と手繰り寄せることができるのです。

六送会&一迎会のアイディア満載の記事はこちら ⇒ 六送会&一迎会の知恵袋!使える楽曲、呼びかけ台本、劇とプレゼントのアイディア

やらされるのではなく、自分たちでつくろう

【二年生の場合】実行委員を立てて、教師と一緒に段取りを行う

「もうすぐ六年生を送る会ですね。今年は何をやりましょうか?」なんて話しているようではいけません。本来、計画は4月当初にしていなくてはならないのです。おおまかな出し物について学年会で話し合い、それを「送る会実行委員」と共に修正するようにします。

子どもたちが自らつくり出す「六年生を送る会」や「一年生を迎える会」にするために、私は、1年間を通して行事や学年発表会や学年集会などを書き出し、クラスの全員をいずれかの実行委員に割り振ります。

もちろん、実行委員としての力が足りない子もいるでしょう。だからと言ってリーダーとしての役を経験させなければいつまでたっても力は付きません。全員に実行委員を経験させることは大切なことです。

ただし、重要な行事等には、それなりの力のある子を割り当てるという配慮は必要です。「六年生を送る会」の1、2か月前になったら、学年の担当教師(先生方も行事を割り振り、年間で担当を決めておきます)が、実行委員に声をかけ、話合いを開始します。

話合いの内容を各クラスに持ち帰り、実行委員がクラスのみんなに伝えます。担当教師から他の先生方へ伝えておくことも必要です。

【一年生の場合】二年生になったらできるよう、段取りを教える

実行委員が主体的に動けるのは二年生からでしょう。しかし、一年生のうちにその素地をつくっていくことは大切です。ですから、一年生でも実行委員を立てます。クラスで2~4人、できればリーダーシップがとれる子とそうでない子を混ぜるようにします。

そうすれば、できない子ができる子を見て真似たり、できる子ができない子を助けたりして、お互いに力を付けていくことができます。一年生なので、何をやるか、先生方で決めて提示していきます。

実行委員には、司会(ナレーター)、はじめの言葉、終わりの言葉などの役を与えます。自分たちで考えたいと思う子であれば考えさせ、アドバイスを加えます。他にも一年生なりにできることはやらせましょう。

学年練習のはじめと終わりの挨拶や、道具の準備、片付け、クラス練習の進め役など、リーダーとしての役割を果たすようにさせます。先生がいなくても練習できる、アイディアを自分たちで考えられる、練習態度を注意されることがないように、指導していくことです。

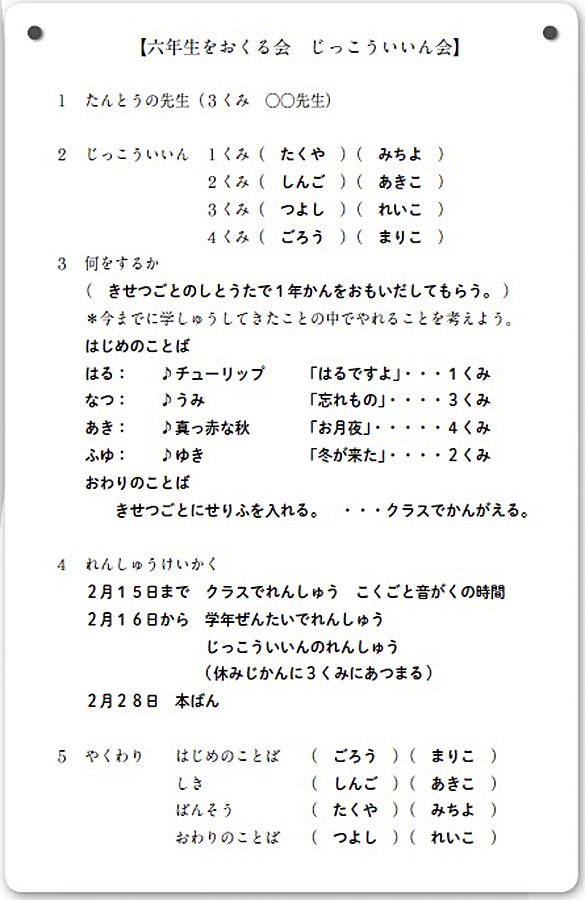

実行委員会での話合いにはレジュメを用意する

上のようなレジュメを作ってから、実行委員会を開きます。「何をやるか」は教師側で決めておき「こんなのはどう?」と提案します。そこに実行委員のアイディアを盛り込みます。子どもたちから出てこない場合は、教師側から教示します。ここでは、いい詩が見つからなかったので詩集を渡し、一緒に選びました。

季節ごとにクラスを割り振ったのは、クラスで授業として扱い、練習をするためです。どのクラスがどの季節を行うかは、実行委員の子どもが決めました。最初から学年練習にすると、時間がかかるわりには、充実した練習ができません。学年発表であっても、練習の母体はクラス単位が望ましいと思います。

「六年生を送る会」でしたら「はじめの言葉」には、お世話になったお礼の気持ちを込めた言葉を、「終わりの言葉」には、中学生になっても元気に頑張ってほしいことや、六年生のことを忘れませんという言葉を、担当になった教師と考えます。指揮や伴奏の練習も休み時間を使って行います。

「一年生を迎える会」には、同じような流れをリメイクして行います。実行委員も替えます。学校には1年間にこんな行事があるという紹介の言葉に替えたり、歌や詩をやさしいものに替えたりします。

■迎える会や送る会のシナリオ、分担や指導したことなど、必ず全てが次に生きてきます。昔は保存が難しかったものも、今はデータや写真、動画で残すことが簡単にできます。きちんと整理して保存し、いつかまた活用できるようにしておきましょう。

■学年の担当が替わっても引き継ぐことができるよう、レジュメや資料、動画などを保存しておくことが、「働き方改革」の業務改善につながります。