樺山敏郎先生の 全国花まる国語授業めぐり~子どもと登る「ラーニング・マウンテン」! ♯9 東京都武蔵野市立第一小学校「くじらぐも」(第1学年)の授業

カバT(Teacher&Toshiro)こと、元・文部科学省学力調査官の樺山敏郎先生が全国の国語の研究校の授業を参観し、レポートする連載第9回。今回のカバTは、東京都武蔵野市を訪れました。

執筆/樺⼭敏郎 KABAYAMA Toshiro

(⼤妻⼥⼦⼤学家政学部児童学科教授、元・⽂部科学省国⽴教育政策研究所学⼒調査官)

目次

【第9回】東京都武蔵野市立第一小学校

「くじらぐも」(光村図書第1学年)

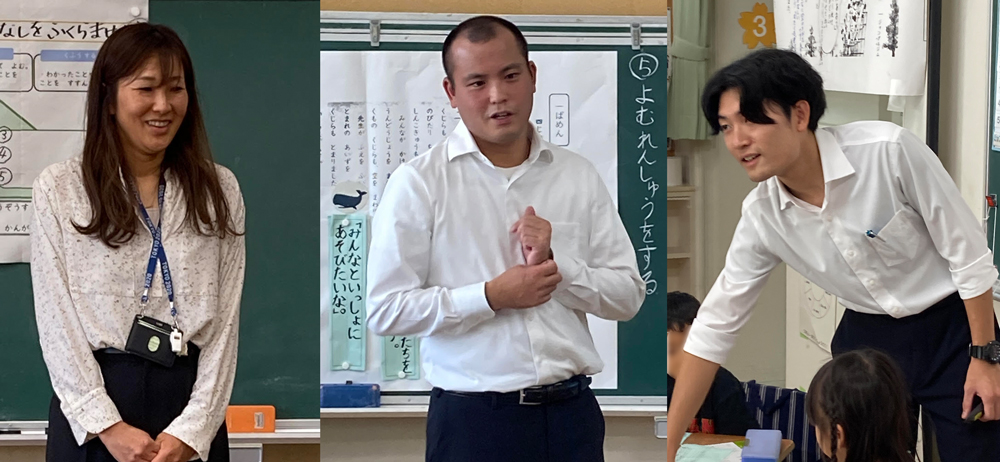

1組 授業者:藤田裕子教諭(全8時間中の第2時)

2組 授業者:田中章示教諭(全8時間中の第6時)

3組 授業者:清水和希教諭(全8時間中の第7時)

訪問日:令和6(2024)年10月11日(金)

訪問の概要

武蔵野市立第一小学校は、全国住みたい街ランキングで毎年上位の“吉祥寺”の中心地にあります。同校には、昨年度から年間研修講師としてご縁をいただいています。市の研究指定等を受けた実践研究ではなく、明日につながる国語科授業の充実を目指した研修を積み重ねています。国語科に関心が高い先生と国語科に苦手意識をもっている先生が一緒になって、日頃の授業づくりの現状(難しさ・悩み)を率直に出し合いながら、同行的・協働的な姿勢で取り組んでおられます。同校では、全学年・全学級で年間1本ずつ授業公開(指導案は共同作成し、公開する本時は個人で作成)をしています。

同校の研究主題は、「主体的に学ぶ児童の育成~国語科における深い学びの実現を目指した学習過程の工夫を通して~」です。

今回は、第1学年の定番「くじらぐも」が教材でした。単元全8時間をどのように構想してきたかが分かるように、第2時、第6時、第7時の授業の同時公開でした。

どの学級も、先生方も、子どもたちも大変生き生きと活動している様子が印象的でした。

Good Practice~授業の花まるポイント(全8時間中の第2時、第6時、第7時)

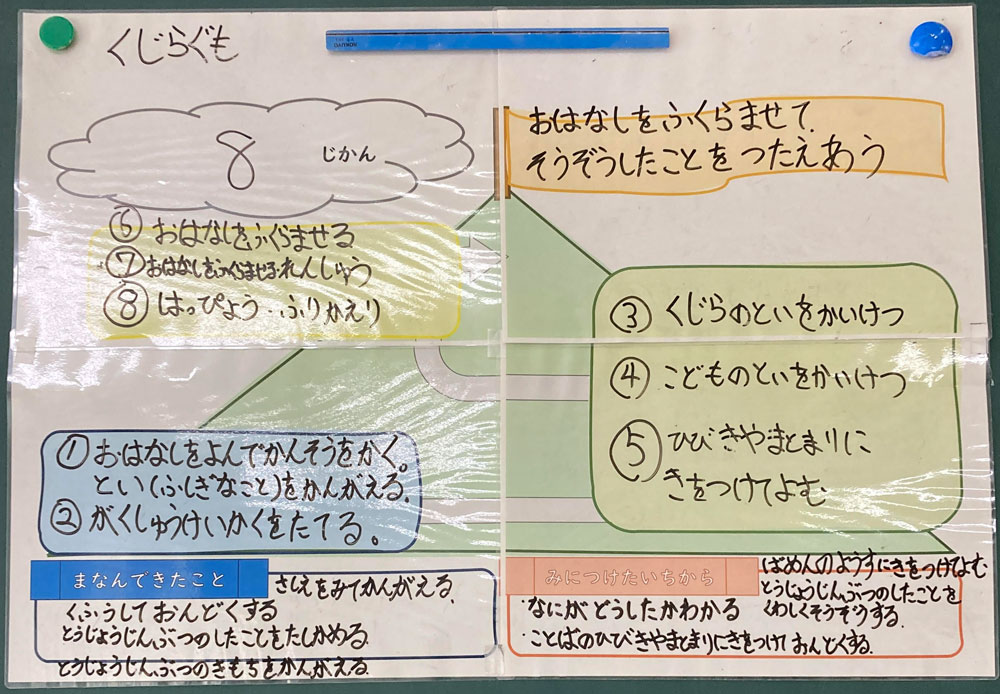

シーン1:単元を通した言語活動は“なりきってそうぞうしたことをつたえよう”

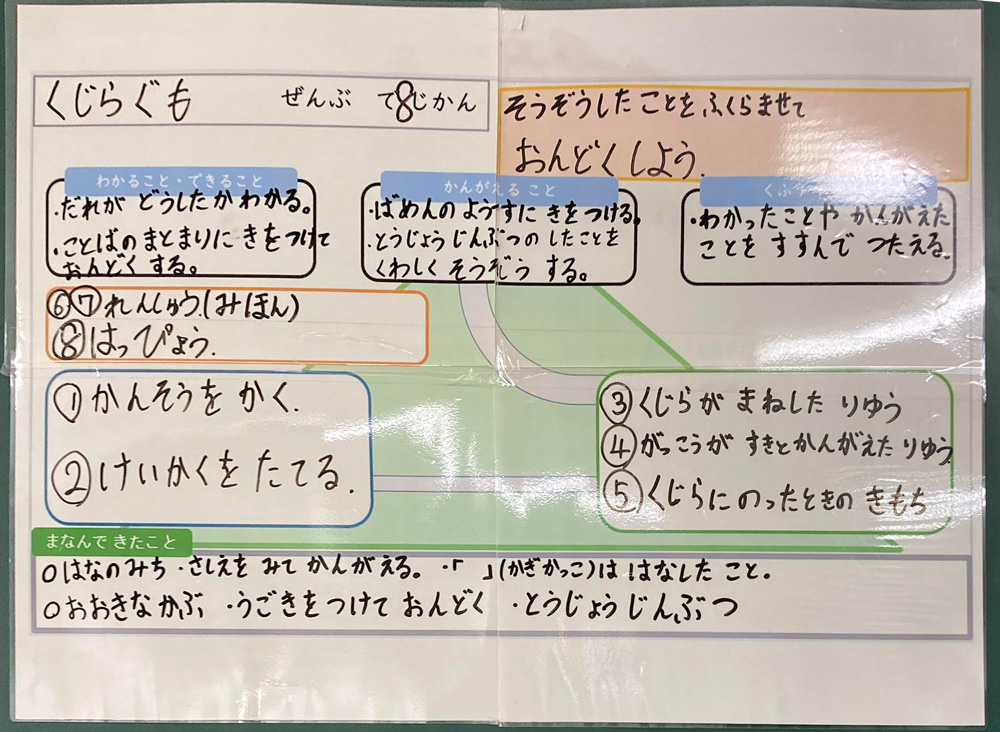

単元名は、1組「なりきってそうぞうしたことをつたえあおう」、2組「おはなしをふくらませて、そうぞうしたことをつたえあおう」、3組「そうぞうしたことをふくらませて、おんどくしよう」でした。それぞれ言い回しは違いますが、単元を通して、“想像”して“伝える(音読)”という言語活動が設定されていました。言葉を通して想像力を高めることは、国語科「読むこと」の中核にある能力であります。

低学年では、登場人物の行動を注目しながら、“なぜ、そのようなことをしたのかな?”と問うことで、その時々の登場人物の気持ちを想像していくことになります。行動や気持ちは、地の文のみならず会話文などの前後に直接表記されていることもあります。国語科ですから、叙述に即して想像することが基本になります。その際、音読や動作化を取り入れて、場面の様子を豊かに想像させていくことは従来も行われてきました。

しかし、今回3名の授業者は、“ふくらます”という言語行為を重視しています。「精査・解釈」の充実を図るには、“書かれていること”はもとより、“書かれていないこと”を掘り起こしていくことが大切です。今回の“ふくらます”とは、こうした“書かれていない”ことにも注目することであり、そのステップをラーニング・マウンテンで可視化した単元構想は、1年生の子どもたちにとっても大変魅力的でした。

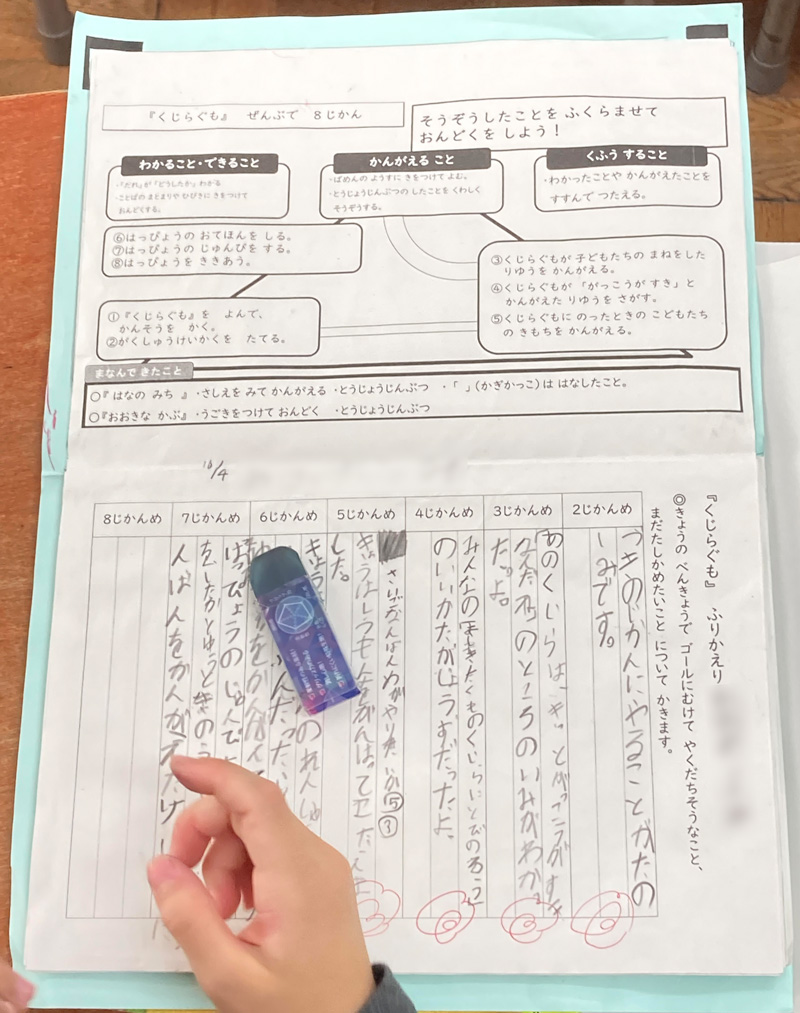

写真1と写真2の③から⑤に注目してください(1年1組は本時がラーニング・マウンテン作成の時間)。写真1には、「くじらのとい」と「こどものとい」とあります。これは、いわゆる視点読みというものです。人物の視点に立って、全文を繰り返し読んで、問いを解決していく読み方です。

他方、写真2は、「……した りゆう」となっています。これは、人物の行動の理由を問いにした、場面読みが中心になります。場面ごとに区切るというのでなく、問いになっている場面にフォーカスし、前後の場面とも関連付けながら読んでいくものです。

同学年(同じ指導案)であっても各学級に応じた多様な読み方は尊重されるべきであって、学級という単位を個別と捉えた最適な学習指導が展開されていました。

シーン2:“ふくらます”ために、「書かれていること」から「書かれていないこと」へ

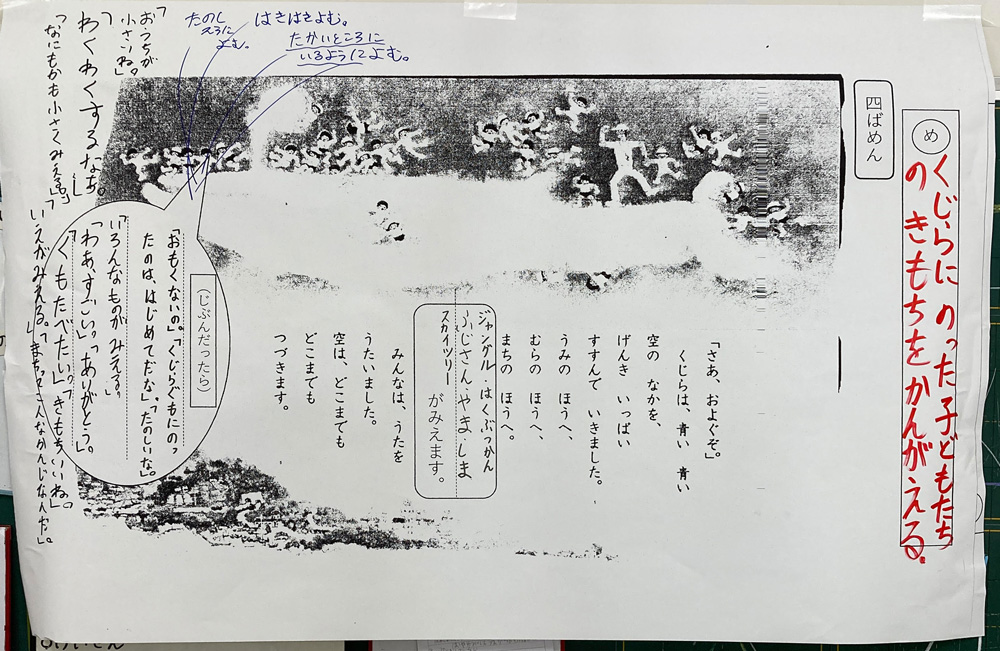

本教材「くじらぐも」は、子どもたちがやっとの思いで“くじらぐも”に乗ることができた喜びを読者と共有することが要にあります。それは、第4場面にあたります。その場面の学習指導に当たっては、まずは“書かれていること”からの想像を大切にしていました(下写真3)。写真3の中央部にあるように、「うみ」「むら」「まち」を“くじらぐも”から見下ろした景色を想像して、自分の言葉で表出していることが分かります。

その後、“書かれていないこと”へ移行していったのです。

“くじらぐも”にやっと乗ることができた子どもたちの内言(つぶやき、心の声)を自分の言葉で表出します。そこでは、“くじらぐもに乗ったときの空気や雲の感触”や“くじらぐもに対する思い”などが豊かに書き込まれています。それらの内言の表出は、教師による「くじらぐもにやっと乗ることができた子どもたちは、何を見て、どのような気持ちだったのでしょうか?」といった問いかけによるものです。まさしく、この問いかけこそが“ふくらます”という言語行為を促しており、それは豊かな想像力の育成につながっています。

シーン3:“ふくらます”ための教師によるモデリングと振り返りの充実

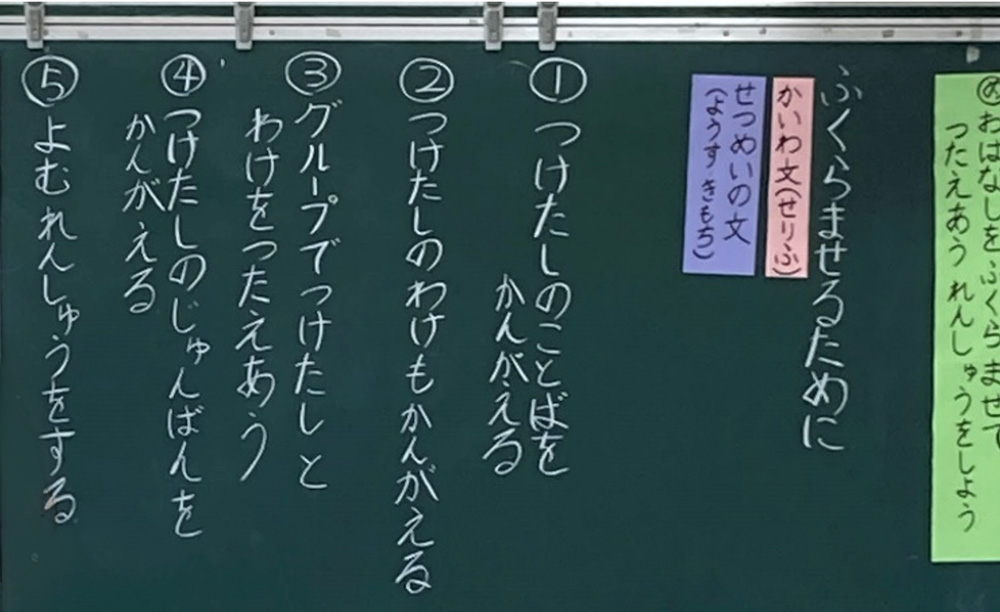

2組の田中先生の第6時の授業は、教師によるモデリングが丁寧に行われていました。

モデリングとは、簡単に言うと“模型を作る”という意味です。田中先生のモデリングでは、“ふくらます”ためにどのように思考し、言葉で表現していくかを丁寧に指導していました。

その手順としては、付け足す部分を決めたあと、①付け足しの言葉を考える、②付け足す理由を明確にする、③付け足しの妥当性を話し合う、④(同じ部分に)どのような付け足しをすると想像の流れが分かりやすいか検討する、といったものでした。

ただ単に、自由に“ふくらます”だけでなく、その内容や表出する思考の流れの妥当性を検討することは有意義でした。

“ふくらます”という言語行為を、まさしく膨らませていくことが単元を通した学習意欲の持続化につながっていきます。そのために、3学級では、振り返り活動の充実を図っていました(下写真5)。

ここで注目したいのは、第1学年という発達段階に配慮した“振り返りの観点”が設定されていることです。単元全体を通して、①今日の勉強がゴールに向けて役立つ実感、②今後の課題意識の2観点を継続した振り返りを求めていました。とてもシンプルで有意義な観点だと考えます。ラーニング・マウンテンを活用した単元展開であれば、全学年に共通する観点だと考えます。

ラーニング・マウンテンを活用することによって、子どもたちは山の頂上に立つイメージを徐々に膨らませていきます。山の頂上には、言語活動を通して国語(言葉)の力を付けた姿があるのです。それは、教師だけのものでなく、子どもたち自身も同じ姿を描いていくことが求められます。

現在の国語科学習指導は、決して活動主義に陥ることなく、付けるべき能力の獲得に向けた課題解決の意識を連続させていくことが重要です。第1学年でもこうした意識を高めていくことが主体性の育成につながるものと考えています。