小1算数「長さくらべ」指導アイデア《身の回りにあるものの長さを間接比較する》

執筆/福岡県教育センター指導主事・廣木伸幸

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏

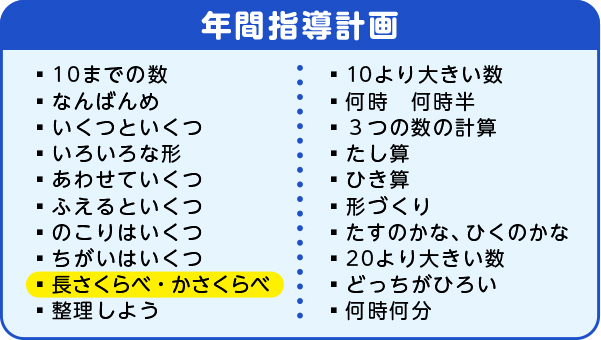

目次

単元の展開

第1時 身の回りにあるものの長さを、ものの特徴に合わせた比較の方法(直接比較)を考える。

▼

第2時 身の回りにあるものの長さを、ものの特徴に合わせた比較の方法(間接比較)を考える。

▼

第3時(本時)身の回りにあるものの長さを、間接比較の方法で比べる。

▼ ※活動の時間を確保するため、評価問題は課外に行います。

第4時 任意単位を使うことで、身の回りにあるものの長さを数値化して表せることを考える。

▼

第5時 任意単位による長さの比較について理解を深める。

本時のねらい

いろいろなもののおよその長さに着目し、直接比較か間接比較かを判断して長さを比べることができるようにする。

評価規準

長さを直接比較で比べたり、テープに長さを写し取り、いろいろなものの長さを間接比較で比べたりすることができている。(知識・技能)

比べたいものの長さに着目し、直接重ねることができるかどうかを判断し、比べたいものに適した長さの比べ方を見いだしている。(思考・判断・表現)

本時の展開

この前の算数の時間では、教室のドアを先生の机が通るのかどうかを調べましたね。先生の机は重くて動かせませんでした。どのように調べたらよかったですか。

テープに長さを写して比べました。

そうでしたね。テープに長さを写すと、机を動かさなくても比べることができましたね。どちらが長かったですか。

ドアのほうが少し長かったです。

ということは、机はドアを通りそうですか。

ドアのほうが長いので通ります。

よかった。では、教室や廊下にあるもので、ドアを通りそうにないものはありますか。

ロッカーは通らないと思います。

先生の机も横にしたら通りません。

通りそうにないのが見かけで分かるものもあるのですね。では、ドアの幅とほとんど同じ長さのものは何だと思いますか。

窓の長さはどうかな。

私が手を広げたぐらいの長さぐらいだと思う。

悩んでいますね。では、水槽の水の深さとだいたい同じ長さのものは何だと思いますか。

タブレットの長さぐらいかな。

私たちの机の縦の長さぐらいだと思うよ。

なるほど。では、今日はこのことを問題にしましょう。

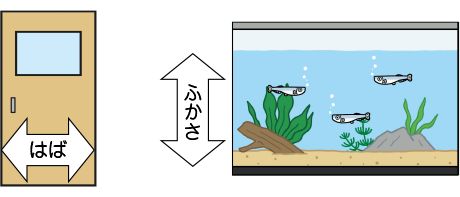

きょうしつの ドアの はばや 水そうの 水の ふかさと おなじ ながさの ものは あるかな。

同じ長さかどうかを調べるためには、どうすればよいですか。

それぞれの長さを比べます。

端を揃えて、正確に比べます。

そうですね。長さを比べないといけませんね。端を揃えることも大切でした。すばらしい! 今日は、「幅」や「深さ」と比べないといけないのだけど、比べられますか。

できそうです。

それでは、めあてを書きましょう。

比べ方を工夫して、同じ長さを探そう。

見通し

※見通しは全体で確認します。

では、これまでの学習をふり返って、見通しを立てましょう。どんな方法で長さを比べることができそうですか。(1人1台端末に既習の板書を保存させておき、一人一人見直すことができるようにしておく)

比べたいものを動かして、並べて比べます。

付け加えます。端を揃えて比べます。

そうでしたね。鉛筆やひもは、端を揃えて並べて比べましたね。

この前は、紙テープに写して比べました。

ドアのときも端を揃えて比べました。

ドアと机は、紙テープに長さを写して比べましたね。

<見とおし>

①うごかして ならべる

②かみテープに うつす

それでは、「①動かして並べる」「②紙テープに長さを写して比べる」のどちらかの方法を選んで長さを比べていきましょう。今日は、きちんと端を揃えて長さを比べられるように、隣の席の友達と2人組で調べていきます。2人で話し合って比べたいものを決めてから、調べに行きましょう。

自力解決の様子

A つまずいている子

【活動中】

●比べるものを見付けることができない。

●端を揃えて正確に比べることができていない。

※比べるものを見付けることができない子供には、教師が「ドアの幅と同じ長さはどこだと思う?」と問いかけ、一緒に比べるものを探します。また、端を揃えることができていない子供には、それまでの学習での比較の方法をふり返らせます。

B 素朴に解いている子

【活動中】

●比べるものを見付けているが、ドアの幅や水の深さと近いものを選ばず長さを調べている。

○端を揃えて正確に比べることができている。

●直接比較でもよいものも、紙テープに長さを写して間接比較で比べている。

C ねらい通り解いている子

【活動中】

○ドアの幅や水の深さを意識して、それらと近い長さを調べている。

○端を揃えて正確に比べることができている。

○動かして並べられるものは直接比較、動かして並べられないものは間接比較で比べている。

学び合いの計画

自力解決(長さを比べる活動)の段階で、1人1台端末を活用して、自分や友達が「何と比べたのか」や「比べる様子(ドアの幅に長さを写した紙テープを並べたり、水の深さと教科書の長さを並べたりしている写真)」が分かる情報を共有できるようにし、互いの比べ方を見合うことができるようにしておきます。

学び合いの場面では、まず、ドアの幅の長さについて考えるようにし、「ドアの幅と何の長さを比べたのか」を尋ねます。そのなかで、「どのように比べたのか」「なぜ、そのように比べたのか(直接比較や間接比較をした理由)」を問います。ここでは、長さを比べるときには、動かせるものか動かせないものかを考えて、適した比べ方をすることに気付かせます。さらに、黒板上で紙テープを並べることで、間接比較のよさとして、一度にいくつもの長さを比べやすくなることにも気付かせます。このとき、Aの考えの子供の測定の方法の理解を確実にするため、紙テープの端を揃えずに並べることで、「端を揃えないと正確に比べることができないこと」に気付かせるようにします。

次に、水の深さについて考える際には、共有している子供の比べ方や子供の紙テープを基に、黒板上に紙テープを並べて、一度にいくつもの長さを比べやすくなることを確かめます。その後、「水の深さは紙テープに写すほうがよさそうだね」とゆさぶりの発問をし、水の深さであっても、動かせるものは直接比較をしたほうが早いことに目を向けさせます。

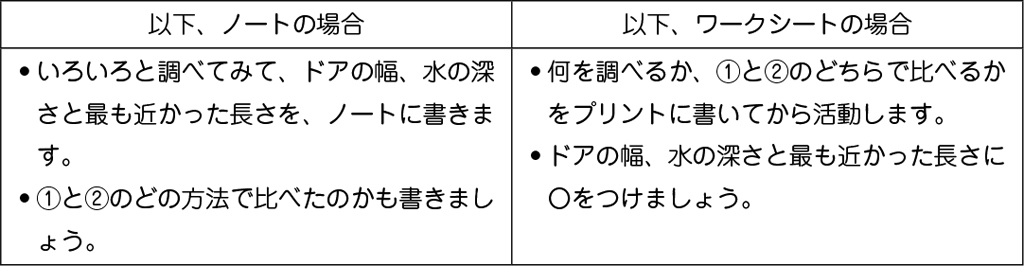

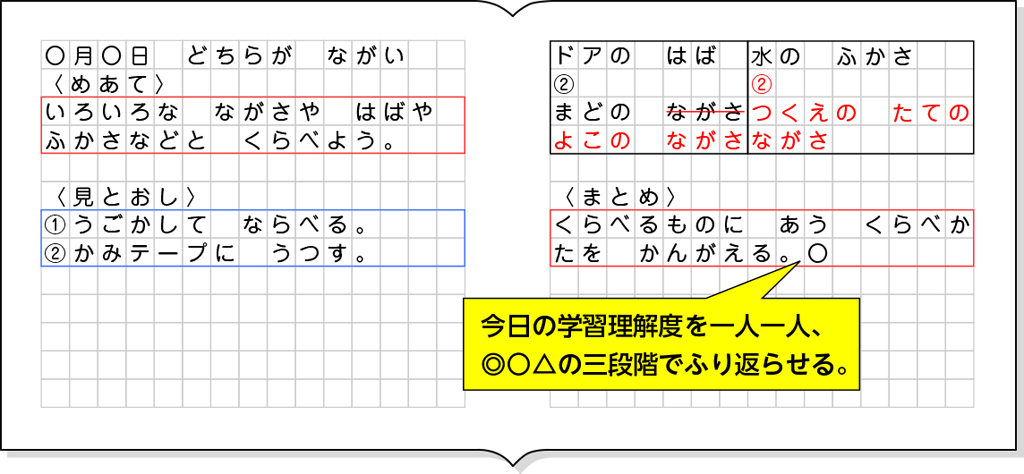

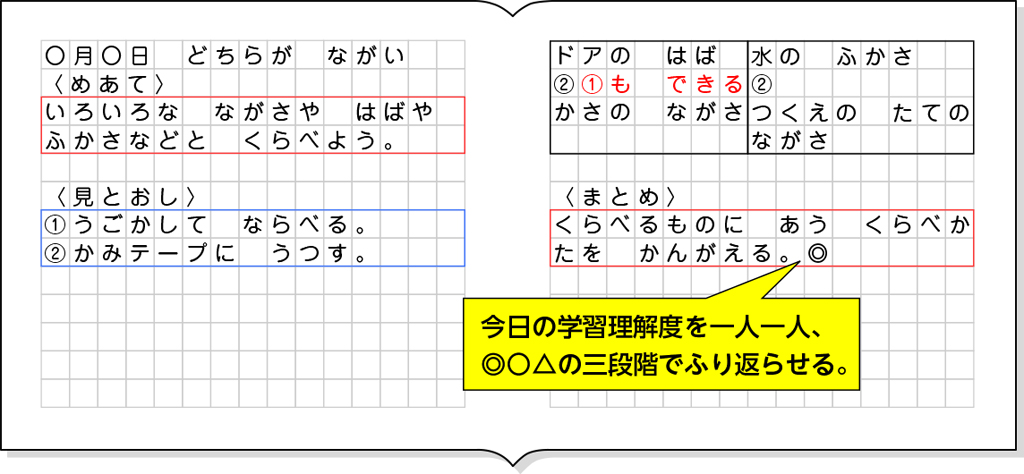

ノート例

※赤字で書かれている箇所は、解決方法の共有や交流のなかで、付加・修正して書いたものです。

A つまずいている子

B 素朴に解いている子

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

【ドアの幅について】

みんな、友達と協力しながら長さを比べることができましたね。はじめに、ドアの幅と同じ長さを確認していきましょう。ドアの幅と何の長さを比べましたか。

イラスト/横井智美、やひろきよみ