学級の問題を予防的に支援する「ポジティブ行動支援」の基本を学ぼう|北海道教育大学・杉本任士先生

「問題を予防的に支援する」という考え方で注目されている、ポジティブ行動支援。最近、日本でも注目され始めているこの考え方について、専門家である杉本任士(すぎもとただし)先生に教えていただきました。(取材/構成 村岡明)

杉本任士(すぎもと ただし)

北海道教育大学教職大学院教授。

北海道公立小学校教諭を経て2018年に北海道教育大学へ異動。2023年より現職。専門は、教育学、教育心理学、行動分析学。

2024年より「学級の心理的安全性を向上・維持させるための教員研修プログラムの開発」などの研究を行っている。

目次

ポジティブ行動支援とは

望ましい行動を見付けて褒める

ポジティブ行動支援は、PBSまたはPBIS(Positive Behavioral Interventions and Supports)と略されます。これは、行動分析学をベースとした学級への介入手法です。アメリカでは20%近くの学校で正式に実践されており、日本でも普及が進んでいます。

PBSの基本的な考え方は、問題が起きた後に対処するのではなく、予防的に支援することです。できていないことではなく、できていることに着目し、望ましい行動を積極的に見つけて褒めることで、結果的に望ましくない行動を減らすアプローチを取ります。

ポジティブな面に意識的に注目する

人間の1日を「望ましい行動、望ましくない行動、睡眠時間」の3つに分けた場合、望ましい行動が増えれば、相対的に望ましくない行動は減少します。この考え方に基づき、望ましい行動を増やすことに焦点を当てるのがPBSのアプローチです。

教師は子供たちの行動を観察する際、ネガティブな面に目が行きがちですが、ポジティブな面に注目することが重要です。これには意識的な努力が必要で、トレーニングを通じて身につけていく必要があります。

たとえば、次の写真を見てください。

一般的には「シャツを汚してしまった」というマイナスの面に目が行きがちです。しかし「ネクタイに付かなくて良かった」「ネクタイがかわいい」といった見方もできます。ポジティブな面に注目するには、こういう見方の練習が必要です。

PBSは予防開発的アプローチ

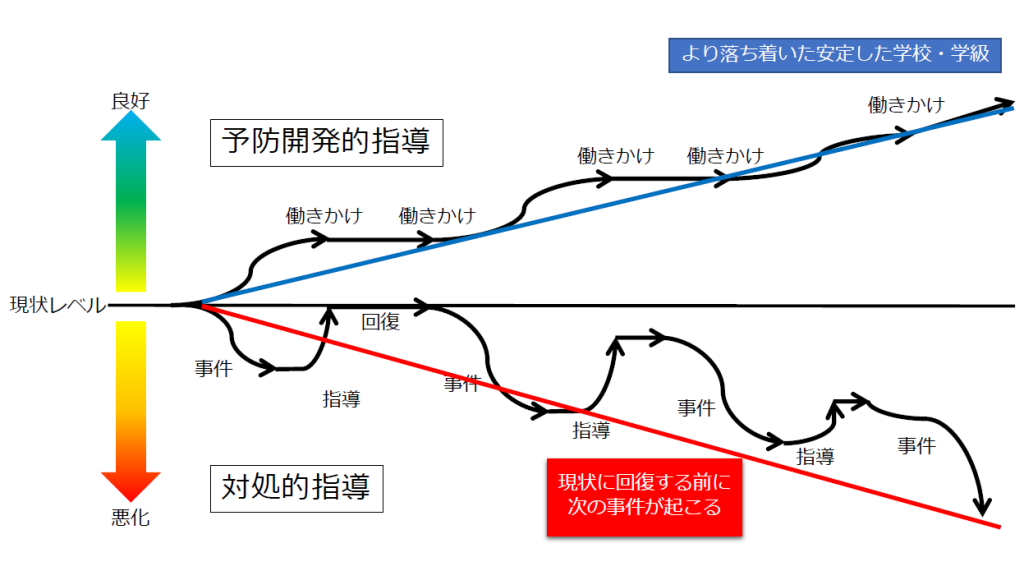

生徒指導には「予防開発的生徒指導」と「事後対処的生徒指導」があります。

予防開発的生徒指導は、問題が起こる前に良いところを積極的に認めて予防する方法です。一方、事後対処的生徒指導は、問題が起きてから対処する方法です。この方法だと現状に回復する前に次の事件が起きることがあります。

長期的には予防開発的生徒指導の方が効果的で、生徒の自主性や学級の雰囲気改善につながります。もちろん問題行動に対する指導をしないということではありません。予防開発的な指導を行いつつ、問題行動に対しては適切に対応します。

子供の行動をどのように分析するか

「先生の指示通りにできない」のはなぜか

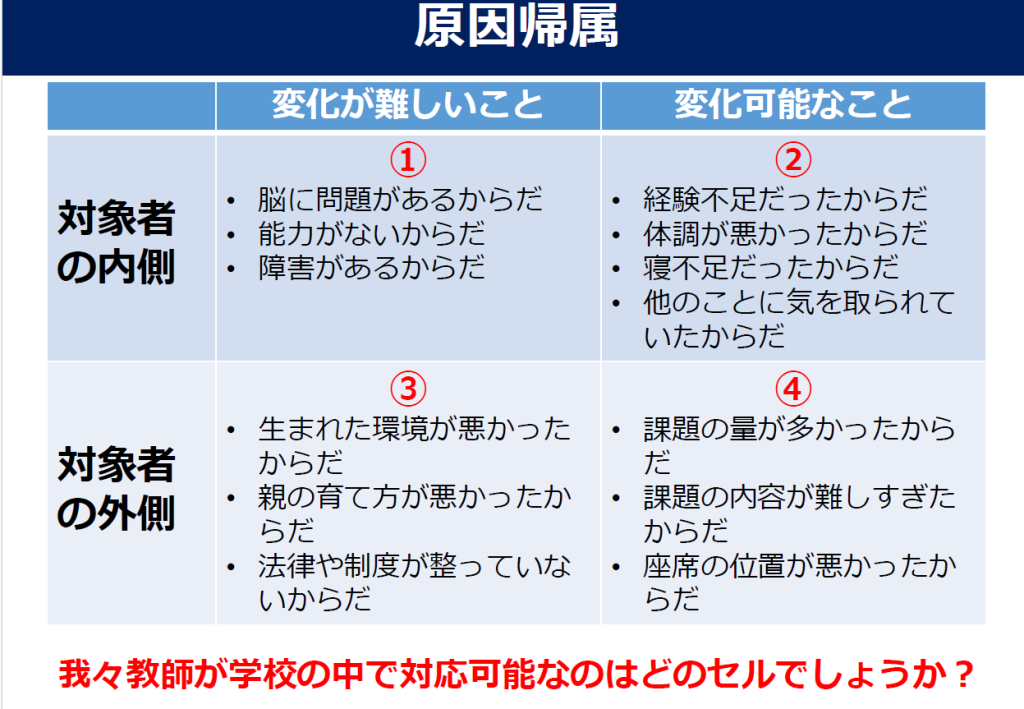

いつも先⽣の指⽰どおり⾏動できない⼦がいた場合、みなさんは何が原因と考えるでしょうか。原因帰属についての以下の分類表をご覧いただき、この中で「教師が学校の中で対応可能なことはどの部分か」ちょっと考えてみてください。

私たちはしばしば「やる気がないから」「興味がないから」など、その子の内側に起因すると考えてしまいがちです。しかし「やる気・興味」などは、⼈間の内部にあると推定されるものであるものの、その実体はありません。あくまでも仮定として構成された概念(仮説的構成概念)です。

こうした仮説に基づいた概念で子供を見ていると、「あの子はやる気が無いからダメなんだ」といった個人攻撃の罠に陥ってしまいます。性格は行動の原因ではありません。具体的な⾏動に着⽬するようにしましょう。そしてアプローチの方法を変えることが重要です。

確立操作で望ましい行動が置きやすい環境をつくる

行動分析学では、行動を観察可能、測定可能、再現可能なものと定義しています。否定形や受動態、状態を表す言葉は行動とみなしません。また、抽象的な概念(礼儀正しい、主体的など)は具体的な行動に落とし込む必要があります。

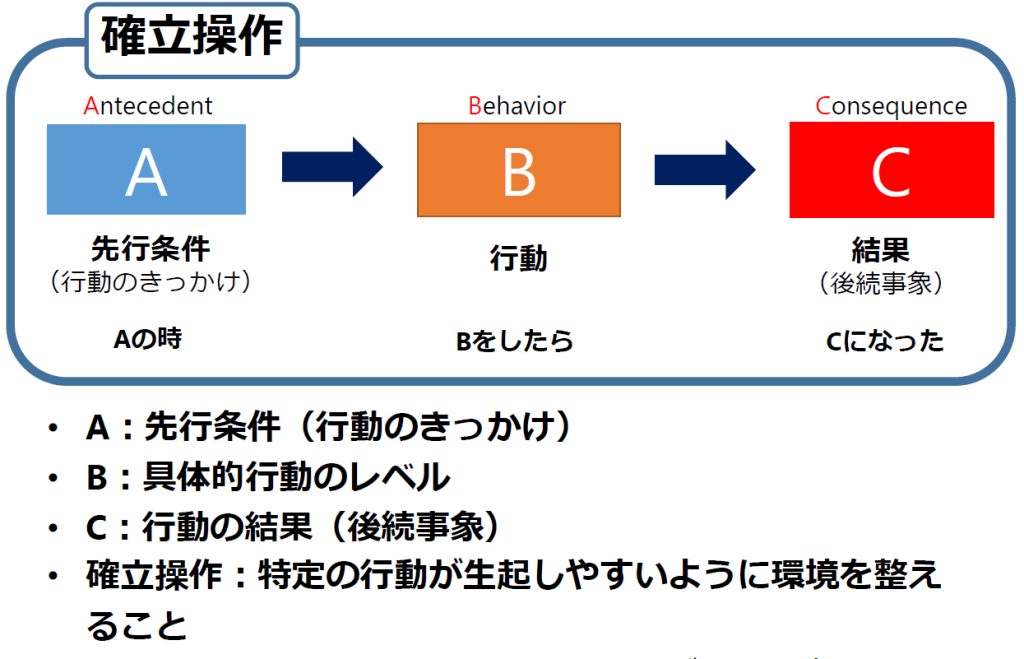

行動の分析として「ABC分析」があります。ABCは「Antecedent(先行条件)」「Behavior(行動)」「Consequence(結果)」の略です。この3項の影響関係をもとに、行動を分析し、望ましい行動が生起しやすいように環境を整えるのが「確立操作」です。

たとえば、望ましくない行動が見られたとき、先行条件(A)が⼦供に伝わる働きかけになっていない(たとえば一度に多数の指示・難解な語句・早口など)ことが考えられます。また、そもそもその行動(B)をレパートリーとして持っていない、またはスキルが未熟であるなどが考えられます。

人間はできることしかできません。できることを繰り返し行うことで、新しい行動を身につけることができます。教育者の役割は、できることを組み合わせて、目標とする行動に到達させることです。