ストレスは小さくなる? 小学校中・高学年のストレスマネジメント教育~ものの見方・考え方を変えてみよう

皆さんは、「自分はいつもネガティブに物事を捉えてしまうな・・・」「あの人、もしかしたら私

のことよく思っていないかも?」などと考えて、気分が落ち込んでいまうことはありませんか? 実は、

子どもも同じように考えることがあります。

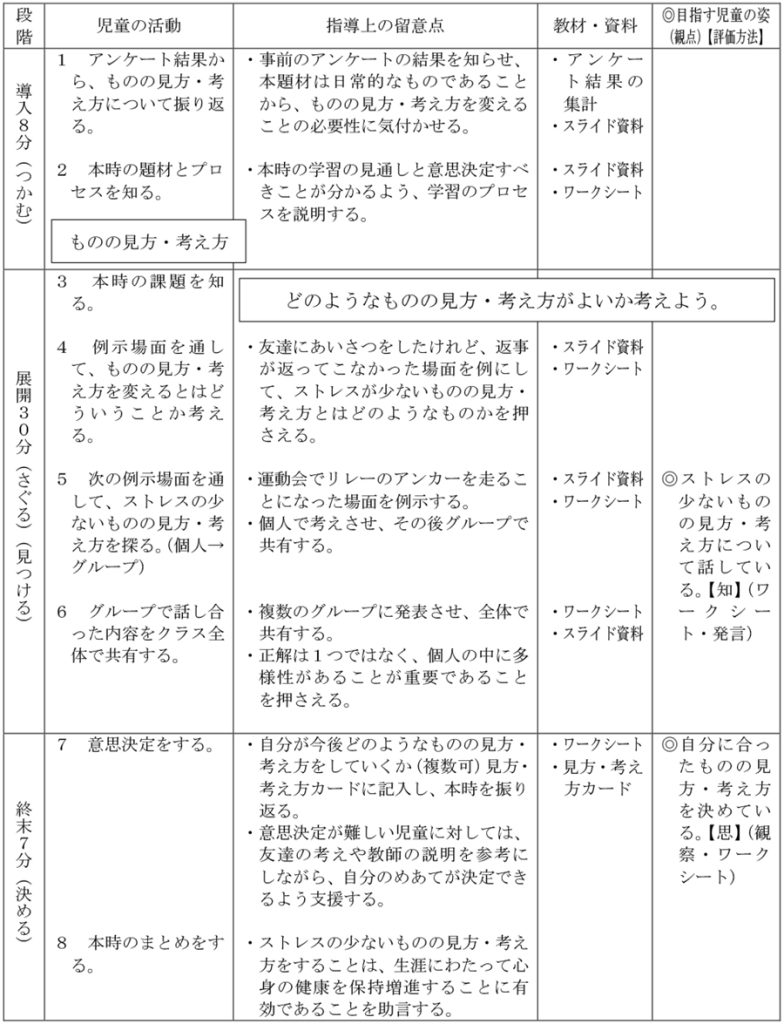

今回は、ストレスマネジメント教育の第3段階「ストレス対処法を習得する」第4段階「ストレス対

処法を活用する」について、小学校中・高学年での授業展開について紹介します。

【連載】ストレスフリーの教室をめざして #03

執筆/埼玉県公立小学校教諭・春日智稀

前回・前々回をまだご覧になっていない方は、ぜひこちらもご覧ください。

<第1回目:小学校の教室で「子どものストレス」をゼロにするために。やってみよう、ストレスマネジメント教育>

<第2回目:実践! 小学校のストレスマネジメント教育~高学年の授業展開をもとに~>

1 コーピング(coping)

はじめに、「コーピング」について確認しておきます。

コーピングとは、ストレス反応に対してうまく対処しようとする行動のことを言います。コーピングは、主に「問題焦点型コーピング」と「情動焦点型コーピング」の2種類に分けることができます。

問題焦点型コーピング

問題中心型コーピングとは、自分が直面している問題そのものに対処することであり、「ストレッサー」自体に働きかけを行うことを指します。例えば、「自分の力量よりもはるかに高い仕事を求められている→上司に相談し、仕事の量や種類を適切なものに調整してもらう」などです。

情動焦点型コーピング

情動中心型コーピングとは、「問題だ」と捉えている自分自身の解釈を変えることを言います。例えば、「自分の力量よりもはるかに高い仕事を求められている→自分に期待してくれている証だ、と捉える」などです。

一般的に人はストレッサーに直面した時に、「問題焦点型コーピングで対処できるかを判断し、その可能性が低い、もしくは無い場合に情動焦点型コーピングを選択する」と言われています。