小5体育「クロール、平泳ぎ、安全確保につながる運動【水泳運動】」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小5体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「クロール、平泳ぎ、安全確保につながる運動【水泳運動】」の単元を扱います。

執筆/神奈川県相模原市立小学校教諭・木下智由

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

神奈川県相模原市公立小学校校長・水野正人

目次

単元名

もぐって、ういて、長く泳ごう

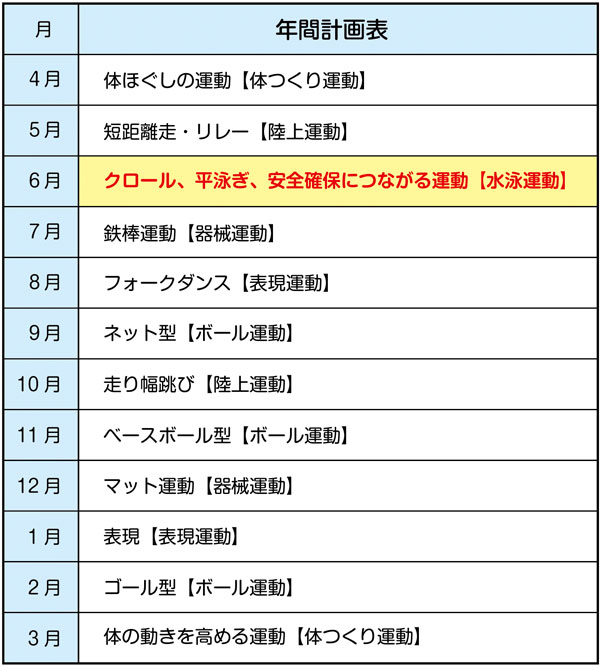

年間指導計画

単元目標

●知識及び技能

クロール、平泳ぎ、安全確保につながる運動の行い方を理解するとともに、手や足の動きに呼吸を合わせて続けて長く泳ぐことができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の能力に適した課題の解決の仕方や記録への挑戦の仕方を工夫するとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

水泳運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動をしたり、仲間の考えや取組を認めたり、水泳運動の心得を守って安全に気を配ったりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

水泳運動は、続けて長く泳いだり、泳ぐ距離や浮いている時間を伸ばしたり、記録を達成したりする楽しさや喜びを味わうことができる運動です。水泳運動の楽しさや喜びを味わわせることで、クロールや平泳ぎの泳ぎ方を理解し、その技能を身に付けることができるようにします。また、自己の能力に適した課題の解決の仕方や記録への挑戦の仕方を工夫するとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにします。そして、水泳運動に積極的に取り組み、約束を守り仲間と助け合って運動をしたり、仲間の考えや取組を認めたり、水泳運動の心得を守って安全に気を配ったりすることなどができるようにします。

子供は、続けて長く泳いだり、泳ぐ距離や浮いている時間を伸ばしたり、記録を達成したりすることで水泳運動の楽しさや喜びを味わうことができます。一方で陸上における各種の運動と異なり、日常では経験することがあまりない水の中で運動する水泳運動に苦手意識や不安を感じている子供は、積極的に水泳運動の学習に参加しようとしない場面が想定されます。

そこで本指導アイデアでは、水泳学習のねらいを達成するために、自己の課題を見付け、課題を解決するために練習の場や段階を選んだり、仲間と教え合ったり喜びを共有したりして楽しく活動できるようにします。例えば距離や回数、時間を競うゲーム的な要素を取り入れます。また、拍手やハイタッチなどをして、進んで仲間と上手に関わり合いながら運動している子供がいれば取り上げてほめ、より関わりが広がるようにしていきます。

子供が課題を解決するための手立てとして、プールサイドに浮き方・泳ぎ方の技能ポイントが書かれた資料を掲示したり、ICT端末に課題解決につながる技能ポイントを紹介した動画を載せたり、自分の泳ぎ方のフォームが確認できるように動画を撮影したりします。また、子供が必要に応じてビート板やヘルパーなどの補助具を選んで使えるように準備しておくことも大切です。

なお、本稿では紙幅の関係で、クロール及び平泳ぎの授業づくりのポイントを中心に紹介していきます。

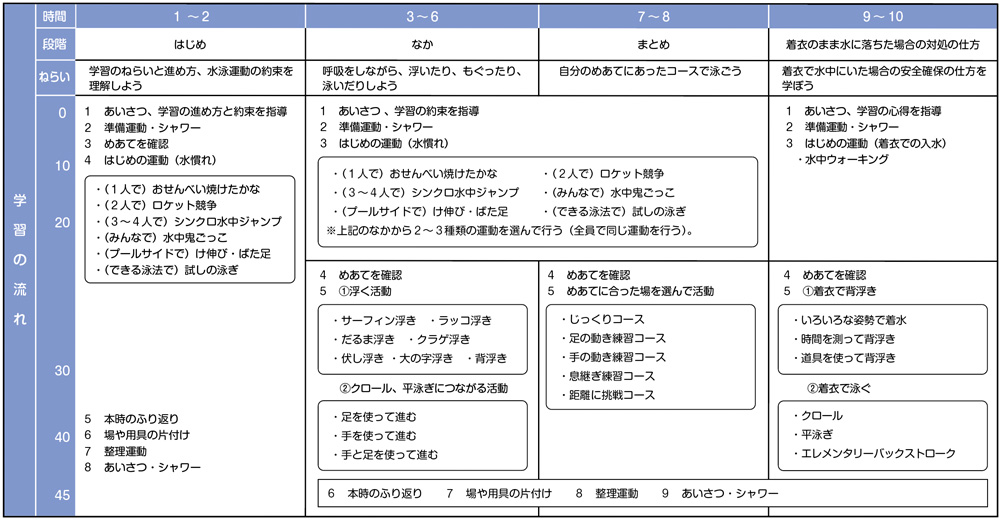

単元計画(例)

単元の評価規準

●知識・技能

①クロールの行い方について、言ったり書いたりしている。

②平泳ぎの行い方について、言ったり書いたりしている。

③安全確保につながる運動の行い方について、言ったり書いたりしている。

④クロールで、手と足の動きに呼吸を合わせながら、続けて長く泳ぐことができる。

⑤平泳ぎで、手と足の動きに呼吸を合わせながら、続けて長く泳ぐことができる。

⑥背浮きや浮き沈みをしながら、タイミングよく呼吸をしたり手や足を動かしたりして、続けて長く浮くことができる。

●思考・判断・表現

①課題の解決の仕方を考えるとともに、自己の課題に合った練習の場や方法を選んでいる。

②記録への挑戦の仕方を考えるとともに、自己の力に合った距離や記録への挑戦の仕方を選んでいる。

③課題の解決のために自己や仲間の考えたことを他者に伝えている。

●主体的に学習に取り組む態度

①水泳運動に積極的に取り組もうとしている。

②約束を守り、仲間と助け合おうとしている。

③補助具の準備や片付けなど、分担された役割を果たそうとしている。

④仲間の考えや取組を認めようとしている。

⑤水泳運動の心得を守って安全に気を配っている。

楽しく運動しよう

安全・安心な学びのために

①関わり方のポイント

言語活動を通して、仲間と動きのできばえについて自分の考えを伝える活動を意図的、計画的に単元のなかに位置付けます。仲間との言語活動を通し、動きについての知識や学び方が定着していくようにします。

②安全に行うためのポイント

活動を行う際に子供自身が第一に気を付けることは、自分自身や仲間の安全を守ることです。例えば、転倒による事故を防ぐために、タオルを持ち運ぶ際に両手が塞がらないように指導します。また、水泳学習が終わったときは、タオルで自分の体をしっかりと拭き、廊下が濡れないように周りの人たちの安全も考えて水泳学習を行うことを心得として、提示しておくようにします。

③準備、片付けのポイント

ビート板やヘルパーなどの補助具を使用した後は、定位置に置いておくようにします。

④指導のポイント

子供が自己の課題を発見し、課題に応じた練習の場や段階を工夫したり選択したりして取り組めるようにすることが大切です。泳いで進むために必要な内容(頭の上方で両手を揃え、顎を引いた伏し浮きの姿勢〈以下、『ストリームライン』と記す〉と手足の使い方)について知り、身に付ける技能の見通しがもてるようにします。陸上で、手の使い方や足の使い方などを練習し、次に水中で動きを組み合わせて、クロールや平泳ぎへとつなげる学び方や技能ポイントを口頭で伝えるだけでなくプールサイドに掲示しておき、いつでも見られるようにする学び方などを使うことが有効です。

⑤ICT端末の活用アイデア

導入の場面で、水泳運動の学習に必要な内容をポイントごとに解説した動画を、子供がいつでも視聴できるよう、子供のICT端末の画面上や教師と子供の共有フォルダ内に格納します。そのことが、子供たちが学習への見通しがもてたり、関心を高めることに繋がったりします。また、実際に水中で練習している動画を撮影することで、自分の泳いでいる姿を客観的に確認することもできます。その結果、自己の課題に気付くことができ、その課題の解決のための活動を工夫したり選んだりすることに繋げることができます。

⑥安全への配慮

生命に関わる重大な事故につながる恐れもあることから、安全面に関する指導は適切に行う必要があります。子供の健康状態をしっかりと把握し、水中での運動は想定以上の負荷が心身にかかることを考慮し、休憩時間を適切に設定するなどの計画を組みます。また、指導者どうしの役割分担を明確化し、複数での指導体制を組むことも大切です。その際に全体を見る指導者の配置、プールの底・水面などの危険物の確認、排水口やプールサイドの安全点検、AED・救急セットの準備、熱中症対策(水筒・水撒き・見学者は日陰で見学するなど)など、安全への配慮を学校体制として行うことが大切です。また、教師だけでなく見学者を含めたすべての子供の安全に対する意識を高めることも大切です。具体的にはバディを組んで活動したり、見学者もプールサイドから活動の様子を観察したりすることが安全に活動することにも繋がります。

スイミングクラブなどに通っていない子供にとっては1年ぶりの水の中での活動となるため、単元のはじめの数時間は既習事項を中心に扱うことで子供が安心して取り組むことができるようにします。

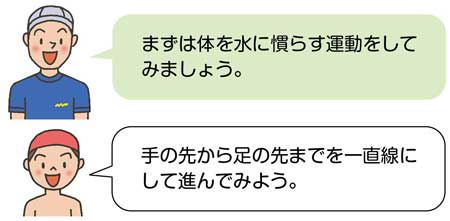

1 はじめの運動(水慣れ)の例

(1人で)おせんべい焼けたかな

クロールの動きにつながることを伝えます。手のかきと同時に、呼吸をすることを意識できるようにします。

背浮きが苦手な子供には、バディが体を支えてもよいことを伝えます。

イラスト/佐藤雅枝