AIを活用した「なりたい自分になる」個別支援プログラム – 特別支援巡回指導教員・中澤幸彦先生のICT実践

八王子市立上柚木中学校の中澤幸彦先生は、特別支援巡回指導教員として、生徒の個性や興味、関心に合わせた個別指導を行う中で、AIを活用しています。中澤先生が一人一人の生徒たちと向き合って作るプログラムで、AIはどんな役割を果たしているのか。興味深い取り組みを詳しく紹介していただきました。

中澤 幸彦(なかざわ・ゆきひこ) 八王子市立上柚木中学校

保健体育科として14年勤務し、生活指導主任や研究主任を経て2023年から特別支援巡回指導教員に挑戦。初任時からICTは駆使しており、コロナ禍からはGoogleサービス等をフル活用した中学校で珍しい年間を通した自由進度型で保健体育の学びを構築。さらに、2023年はAIとの教育対談本を出版するなど精力的に活躍するなどテクノロジーとともに学びを再現してきた生成AIパスポート取得者。

目次

「好き」から始まる「なりたい自分になる」プログラム

現在、私は特別支援巡回指導教員という立場で、いろいろな学校を回って授業をしています。特別支援教室では、週1回1人1時間の個別指導時間が基本として設けられており、それ以外に4人から6人程度の小集団授業というグループワークも行なっています。個別指導では学習方法・対人関係・感情のコントロールなどで困っていることをテーマに「苦手の克服」を目標として、グループワークでは社会性や協調性、自己理解・他者理解の態度を育むことを目指して、自立活動を行います。

今回は個別授業で私が実践している、個別指導での自立活動を通して「なりたい自分になる」プログラムについてお話したいと思います。

特別支援教室の生徒は、発達上の課題、感情のコントロールや読み書き、話すことなど、コミュニケーションに関する“苦手”を抱えています。それを克服するためのワークシートやコグトレなど発達系の学習もいろいろありますが、誰でも意欲的に取り組めるわけではありません。

生徒のモチベーションが一番高まるのは、自分が好きなことに向かっているときだと思います。そこで私は、一人一人が好きで興味を持っていること、疑問に思っていることを使って、発達の課題に向き合っていこうと考えました。それが、「なりたい自分になる」プログラムです。

限られた授業時間の中で自ら学び成長するには、生徒たちの「主体的な取り組み」が大事なので、プログラムは、生徒の「好き」をテーマに、対話しながら一緒に作っていきます。生徒からより多くの考えや気持ちを引き出すために、AI(ChatGPTやBing)も活用します。

AI授業のポイントは主体性と心理的安全の確保

実際どのように授業を行なっているのか、中学2年生の生徒の実践例を紹介します。

この生徒は、読書が大好きで、毎週違う本を持ってきて読んでいました。一方で、話すことも、書くことも、国語も苦手です。そこで、「読書」を中心に、AIを活用しながら自己理解を深め、「なりたい自分」を見つけて、そこに近づく方策を考えることにしたのです。

私は、AIを使った授業を行う時のポイントは以下の通りだと考えています。

1. 導入「主体性」

教員およびAIと対話しながら自問自答して、「なりたい自分」とはどんな姿なのかイメージさせ、何をするかを自己決定します。

2. 創らせるより引き出してもらう

AIに質問してもらい、自分の考えていることを言語化したり、内なる秘めた想いに気づかせてもらったりします。自分のボキャブラリーにはなかった表現や、多面的な見方が提示されて、改めて自己を見つめることができます。

3. AI問答

自分が依頼したことについて納得できる回答が出てくるまで粘り強くAIとやり取りを繰り返します。自分がどういう回答を求めているのか気づくこともできます。

4. 表現の熟考

どんなプロンプトを入れるとAIが自分にとってのベストアンサー(答え)を表現してくれるのかを考え、実験します。対人も同じで、相手にどういう表現をすればより正確に伝わるのか考えることもします。

5. トライの増加

AIが引き出して創ってくれることでたくさんの時間が生まれます。そこで、「では自分はどうしていく?どう生きる?」と問い続けて、なりたい自分に向けてトライすることができます。

この5つのポイントの中で、実は全体の7割くらいの重要性を占めると私が思うのは、生徒と教員が対話しながら進める導入部分の「主体性」です。このプログラムには、生徒が当事者意識を持って取り組むことが何より大事だからです。

ここで教員が心がけなければいけないのは、心理的安全を確保することです。これは非常に重要です。生徒が落ち着く場所を選ぶ、教員は正面ではなく右隣か左隣を指定させて座り、視線の逃げ道を作る、生徒の声のボリュームに合わせる、BGMを使ったり、タイムマネジメントをしっかり行ったりする、など、細かいことに気を配って、集中できる環境を作ります。

読書が好きな生徒は、当初、1時間の授業の間も頷くくらいでほとんど自分から話すことはありませんでした。そこから2か月くらい、私がいろいろな質問をしたり、彼の好きな本を一緒に読んで感想を共有したりするうち、彼は「自分は本が好き」だということを話し始め、自身の内面の気づきにつながりました。でも「なぜ本が好き」なのかまでは分析していませんでした。

そこで、「自分は読書のなにが好きなのか」について自問自答して書き出したり、AIに「本の魅力は、読者にどんな影響や成長を与えることですか? 選択肢を10個提案してください」と依頼したりして、出てきた答えをさらに具体的にしていくような作業も行いました。ただ基本は私との対話を通して、そして養護教員や他の教員、専門員など多くの人とも話して、自分にとって本を読む価値は何なのかを考えていきました。

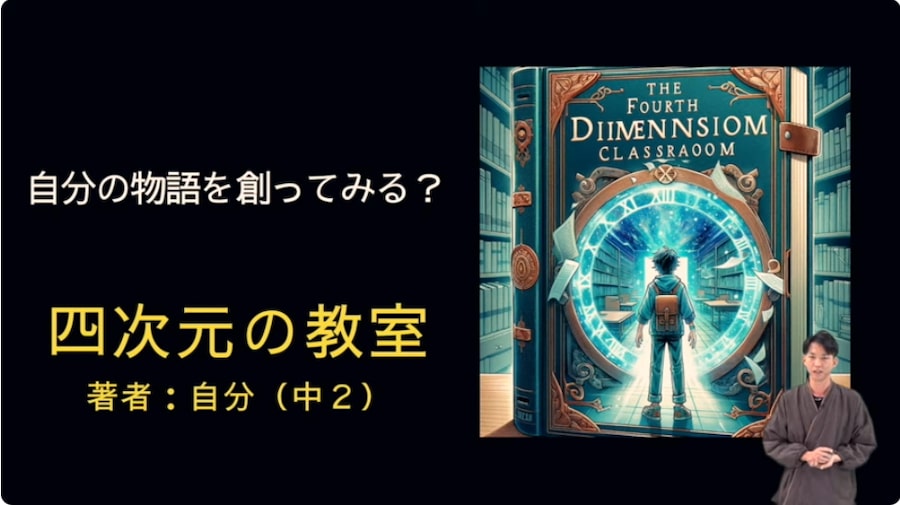

その結果、落ち着く、感動する、言葉に出会う、などが出てきた中で、読んだことを「自分ごととして考えること」が、彼にとって一番ピンときた価値だったのです。そこで、私からの提案は、「自分の物語を創ってみる?」でした。そしてこの生徒はAIと会話しながら、『四次元の教室』という小説を1時間で作り上げたのです。彼の初めての作品となりました。