教師の「価値付け言葉」アップデート|子供の少し後ろをついていく【中野裕己の授業技術アップデート03】

『小学校国語授業アップデート』著者で、国語科(読むこと)、対話指導、ICT活用の研究を精力的に進める中野裕己先生による新連載!「発問」「教師の“ポジショニング”」「価値付け言葉」「問い返し」「ICT活用」「話合い活動」「授業準備」の7つの柱をテーマに、“明日から”できて“ずっと”役立つ授業の技を、多岐にわたってお届けします。

第3回目のテーマは、《子供の学びを「広げる」価値付け言葉》です。

執筆/新潟大学附属新潟小学校教諭・中野裕己

目次

「価値付け言葉」とは

連載第3回目となりました。新潟大学附属新潟小学校の中野裕己(なかの・ゆうき)です。

年度末となり、いつにも増して慌ただしい毎日を過ごされていると思います。忙しい中ではありますが、年度末だからこそ、子供たちの成長を見つめていきたいですね。

ということで、今回の授業技術は、「価値付け言葉」を取り上げたいと思います。

「価値付ける」という表現は、教育現場ではよく使われる表現ですが、ここでは以下のように定義したいと思います。

教師が子供の言動を見取り、その意味や価値について言語化すること。

教師が言語化することにより、子供は、自分が無意識で行っていた言動を「よい学び方」として理解することができます。

また、教室においては、価値付けられた他者の言動を多くの子供が耳にすることになります。すると、その他者の言動を自らの学びに生かす姿も期待できます。

このように、子供の学びを充実させる授業技術の1つとして、「価値付け言葉」をお示ししたいと思います。

ここまでの連載記事と同様に、【Before】【After】のアップデートでご覧ください。

【Before】子供を“束ねる”価値付け

まずは【Before】ということで、アップデート前の教師の「価値付け言葉」をお示しします。

題に掲げた「子供を“束ねる”」とは、全ての子供を同じように動かそうと意図することを指します。例えば、次のような言葉が考えられます。

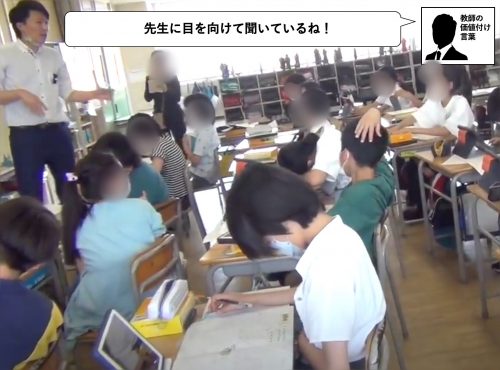

①教師が説明を行う授業場面

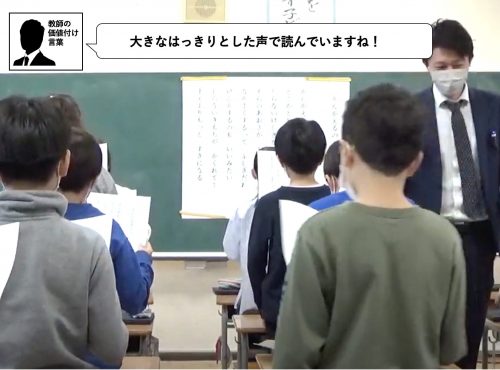

②文章を音読する授業場面

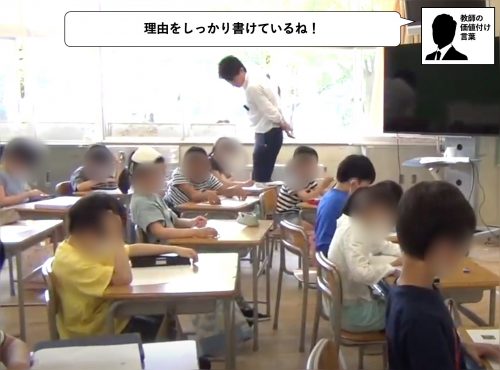

③考えを文章に書き表す授業場面

④全体で考えを交流する授業場面

上掲のような「価値付け言葉」は、多くの教室で聞こえてくるのではないでしょうか。このような「価値付け言葉」を、言ってはいけないとするつもりはありません。①であれば、目を向けて話を聞く聞き方は、素晴らしい聞き方だと思います。そのような子供の姿は、価値付けてあげるべきです。

しかしながら、教師の限定的な見取りに基づいた価値付けであることを留意しておく必要があります。

つまり、たった1つの「こうあるべき」に当てはまった子供を取り上げて、他の子供に「そうしなさい」と指示することになっていないか、ということです。教師が設定した、たった1つの「こうあるべき」を苦手とする子供にとっては、苦しい価値付け言葉になってしまいます。