伝わる板書の書き方:プロット図とキャラクターマップで物語を見える化する

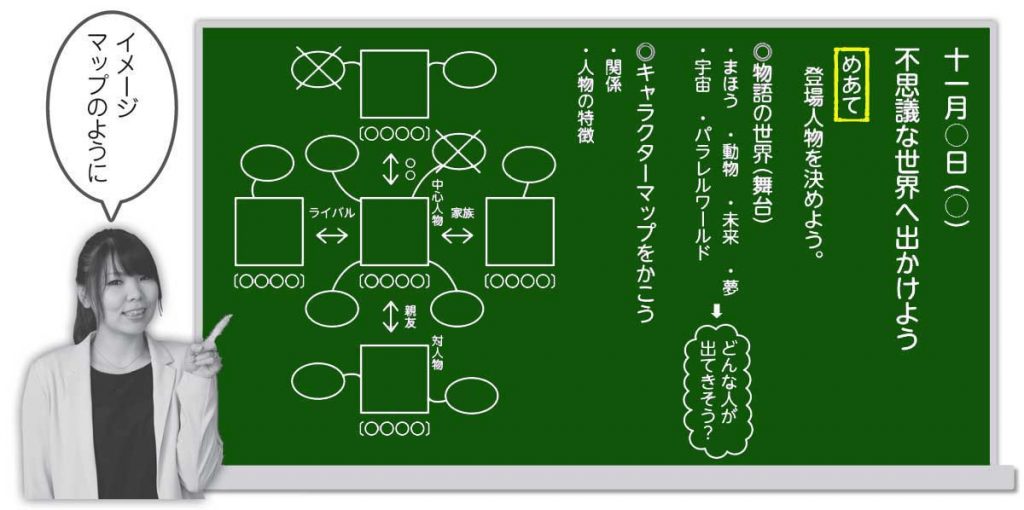

スッキリした分かりやすい構成で、子どもたちに伝わりやすい板書の書き方を目指す本シリーズ。今回は、小五の国語の「不思議な世界へ出かけよう」をテーマに、物語を創作する単元におけるキャラクターマップやプロット図を用いた構造的板書について解説します。

執筆/ 大阪府公立小学校教諭 ・樋口綾香

目次

「書くこと」の学習には構造的な板書を

物語を創作する単元は、東京書籍の教科書では全学年で、光村図書の教科書では隔年で系統的に配置されています。

物語創作は書くことの領域ですが、物語を書くためには、様々な物語に慣れ親しんでいないとなかなかスムーズに書き進めることはできません。さらに、系統的に学んできたことが定着していることが、より読み手を惹きつけるおもしろい物語を書ける力となります。

五年生の子供たちは、これまで登場人物の特徴や出来事の重要性、冒頭と結末の関係や山場での人物の変容、作者のしかけなどについて学んできました。しかし、これらを抜け落ちなく物語創作に取り入れることは容易ではありません。物語の内容も、子供たちの思考も構造的に整理しながら、スモールステップで学習を進めていきましょう。

国語スキル1:キャラクターマップ

まずは、どのようなお話にするかを子供たちに考えさせます。単元名に「不思議な世界」とあるので、ファンタジー作品にしたり、物語世界そのものが不思議な舞台であったりと、自由に子供たちに想像するよう促します。

物語の世界が決まれば、登場する人物を考えます。このとき、中心人物(主人公)だけにこだわるのではなく、ほかに登場する人物の特徴や、中心人物との関係についても考えさせます。箇条書きにすると関係を一目で把握することはできません。キャラクターマップを使って、大きめの紙に整理するようにしましょう。

キャラクターマップには、人物同士の関係と人物の特徴を書き込みます。人物相関図のように、相関関係だけではキャラクターがはっきりしません。どこから書き始めても、付け足しや削除が自由にできるため、取り組みやすく、より具体的に考えることができます。付け足すにはイメージマップのように、線をのばして丸で囲み、削除をするにはそれを消さず、上からバツを書きましょう。物語を書き進める間も、特徴として不必要であった内容にはバツを書くようにすれば、人物の特徴とお話の展開のつながりを意識して物語を書ける子が育ちます。