実践事例|上越市立春日新田小学校 「かかわり方スキル」で学校が変わった! 【不登校、コロナダメージを克服するために 今こそ、学校全体で「学級経営」を! #04】

コロナ禍をきっかけに、小中学校では不登校の児童生徒が急増しています。原因は子供によって様々だとは思いますが、子供が友達とうまく関われなくなり、学校が居心地の良い場所ではなくなっていることが、一因だと言えるのではないでしょうか。そこで、もっと居心地の良い学級、学校にするために、学校が今、すべきことは何だろうかと考えたときに、たどり着いたのは学級経営でした。今、求められる学級経営の在り方について考える4回シリーズの最終回です。今回は、平成23年から学校全体として学級経営に取り組んできた、上越市立春日新田小学校(戸田正明校長、児童数359名)を訪ねました。

■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全4回予定)

●提言|赤坂真二 不登校急増の今、学校が取り組むべきことは?

●提言|大村龍太郎 各自治体の教育委員会、学校長(管理職)がすべきことは?

●実践事例|尾道市立栗原北小学校 学校全体で学級経営×国語科の研究×異学年交流を推進

●実践事例|上越市立春日新田小学校 「かかわり方スキル」で学校が変わった!(本記事)

目次

学校として学級経営に注目したのは12年前

春日新田小学校が学級経営に注目したのは、平成23(2011)年度です。当時は850名以上の児童が通う大規模校でしたが、毎年のように学級崩壊があり、全校集会で6年生がステージで寝そべっていたり、新校舎に卒業生が落書きをして卒業していったりするなど、問題行動が多発していたそうです。

その年の研究主任が研究テーマを学級づくりに焦点化し、その翌年から学校全体で学級づくりに力を入れるという方針を取り、この方針は現在も続いています。

同校ではこれまでに、Q-Uによる分析と学級コンサルテーション、上越教育大学教職大学院の赤坂真二研究室による学校支援プロジェクトなど、様々な実践を積み重ね、教師と子供の関係性や子供同士の関係性を大事にしてきました。

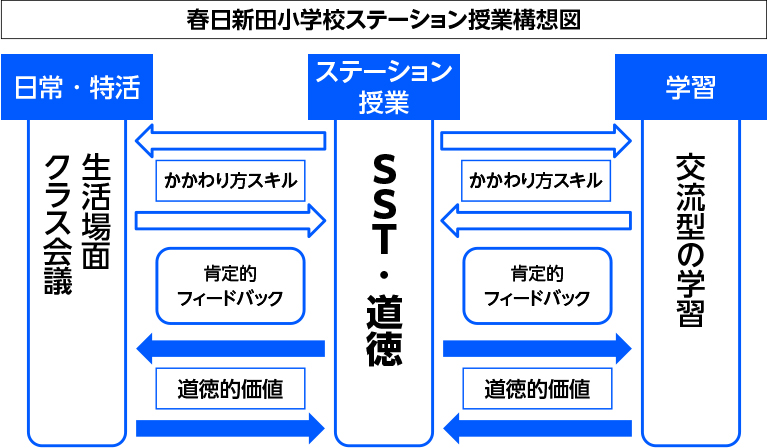

平成30年から現在まで、学校全体で取り組んでいるのは「ステーション授業構想」です。これは赤坂教授が考案したものです。

図の中央をご覧ください。この構想の核となるのは、ステーション授業です。ソーシャルスキルトレーニング(SST)や道徳の授業がこれに該当します。

SSTで学ぶのは、「かかわり方スキル」です。これは学級づくりにおいて大切にしたい価値・スキル・態度であり、以下の内容となっています。

①班の全員が話す。

②友だちの話を最後まで聞く。

③あいづちを打ちながら聞く。

④友だちの話をわかろうとする。

⑤時間いっぱい話す。

⑥相手を傷付けない言い方をする。

これらを子供たちは発達段階に応じて、1年生から繰り返し身に付けていきます。

そして、ステーション授業で学んだかかわり方スキルや道徳的価値を、日常生活や特別活動の場面、あるいは学習の場面で活用し、教室に良好な人間関係を構築していくのです。

その間に、子供がかかわり方スキルや道徳価値を身に付け、様々な場面でうまく活用できた姿を見て、教師は肯定的なフィードバック行います。それにより子供は達成感を得ることができます。

図の青い矢印は、道徳的価値の活用を意味し、問題が起きる前に、道徳的価値を共有することでトラブルを未然に防ぐことができるのです。

このステーション授業構想で、かかわり方スキルを発揮する場として位置付けられているのが図の左にあるクラス会議です。

クラス会議とは、子供たちが個人的な悩みや生活上の問題を議題としてクラスの全員が意見を出し合い、解決策を探していく実践です。例えば、「朝、起きられないので、どうすればいいですか?」などの個人的な悩みを議題として、クラス全員がどうすればいいのかを考え、「かかわり方スキル」を使って話し合います。

ただし、クラス会議をすることが目的ではなく、かかわり方スキルを身に付けることが重要なのであり、クラス会議を全クラスで毎月何回やらなければならないなどと決まっているわけではない、とのことです。学年の発達に応じて取組に強弱をつけており、低学年は、SST的な取組のほうが強くなるそうです。

右の交流型学習とは、班活動など、友だちと関わり合いながら学習するスタイルです。

「人とのかかわり方のモデルを学ぶのは、図の中央のSSTや道徳の時間です。そして、心を耕すのがクラス会議であり、学習の場面では学級の雰囲気のよさを生かして、すべての教科での交流型の学習を成立させます」(戸田校長)

今の子供たちの様子は?

ステーション授業構想を始めたのは平成30(2018)年度ですから、今年度は5年目になります。現在、子供たちはどんな状況なのでしょうか。

「ステーション授業構想を始めたのは前校長ですが、当時から現在にいたるまで、子供たちは落ち着いています。かつてのような問題行動は起きていません」と戸田校長は話します。

例えば、高学年になると男子と女子が対立してしまい、グループの活動がうまくできなくなる学級もあるのではないかと思いますが、同校では、学習場面で男女関係なく、課題に一緒に取り組むことができているそうです。

また、同校には、特別支援学級が7つ、発達通級教室が2つ、言語通級教室が1つありますが、支援が必要な子供たちも通常学級のクラス会議に参加します。

「クラス会議は、教科学習では発言できない子供たち、支援が必要な子供たちも発言できる場所です。『あの子はこういう思いや考えを持っているのだ』と分かると、仲間として認め合える雰囲気になりますので、子供たちにとって教室は居心地がいい場所になっています。つまり、『かかわり方スキル』が身に付いてくると、多様性を受容できるようになります」

気になるのは、子供たちの学力です。どんな状況でしょうか。

「全国学力・学習状況調査の結果を見ますと、ここ数年は、年によって数値が上がったり、下がったりといった状況です。学級づくりを頑張っているから学力が上がる、とは言えないように思います。それよりも、学年による差の方が大きいのではないでしょうか。学ぶ姿はとても良くなってきていて交流型の学習が行われていますが、知識を問うテストで結果を出すのは難しいと感じます」

子供は以前に比べて落ち着いていますが、課題もあるようです。

「ステーション授業構想によって、最終的には自治的な学級をつくる、主体的に学ぶという方向につなげていきたいと考えています。教員は教室の後ろで見ているだけで、子供たちが自分たちでクラスをつくっていくような、自治的な学級になることを目指していますが、そこまで行けるクラスは少ないのです」と戸田校長は話します。

同校では、子供の主体的な活動や自治的な活動を促すための取組も行っています。例えば、「ふじの実キッズ」という児童会の行事です。「ふじの実」の由来は、校庭にある大きな藤棚が、学校のシンボルになっているからだそうです。

この行事では、2年生から6年生まで、学級ごとに出し物を考えてみんなで準備します。例えば、今年度は、紙で作った魚釣り、ペットボトルのボーリング、すごろく、迷路、SDGsのクイズなどをした学級がありました。

当日は、1年生はお客になります。2~6年生は、学級を半分に分けて、交代でお客になって出し物を見て回ったり、お客の対応をしたりします。そうやって、みんなで校内を回りながら楽しむ行事です。

「子供にとって、当日はとても楽しいひとときとなりますが、大事なのは準備段階です。各学級で、みんなで何をやるかを話し合うことから考え始めて、どうやって準備するか、役割分担をどうするかを決めていきますので、主体的で、自治的な活動になっています」(戸田校長)