子どもの意欲が “右肩上がり” で授業を終える授業 (4年「電気のはたらき」) 【理科の壺】

「導入や観察・実験で、生き生きと、楽しそうに活動していた子どもが、授業の終盤になるにつれてどんどん笑顔や対話がなくなっていく…」。私が理科の授業をしていて、よく感じる悩みです。研究授業などで他の先生方の授業を観ていても、同じ現象に出くわすことがよくあります。今回は、子どもの「意欲曲線」が右肩上がりで授業を終えるにはどうすればよいか、私の実践をご紹介します。

執筆/東京都公立小学校教諭・石原弥々夏

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.教材選びのコツは「一貫性」と「量的な視点で見られる教材」

4年の「電気のはたらき」で扱う教材として様々なものが挙げられます。その教材を使った出合いの事象として、車を走らせる、豆電球を灯す、プロペラを回すなどの様々な事象がありますが、今回私は「プロペラを回して上に飛ばす」という活動を導入に選びました。

⑴ 1つの事象で一次、二次両方の問題解決を実現!

この教材は「プロペラが飛ぶ」という1つの事象から、電流の向きと大きさの両方を理解するために実験をすることができます。実験ごとに教材が違うのではなく、単元を通して同じ教材を使うという「一貫性」が大切です。そして子どもの願いが「プロペラを(高く)飛ばすこと」に一貫していることが、意欲の持続につながります。

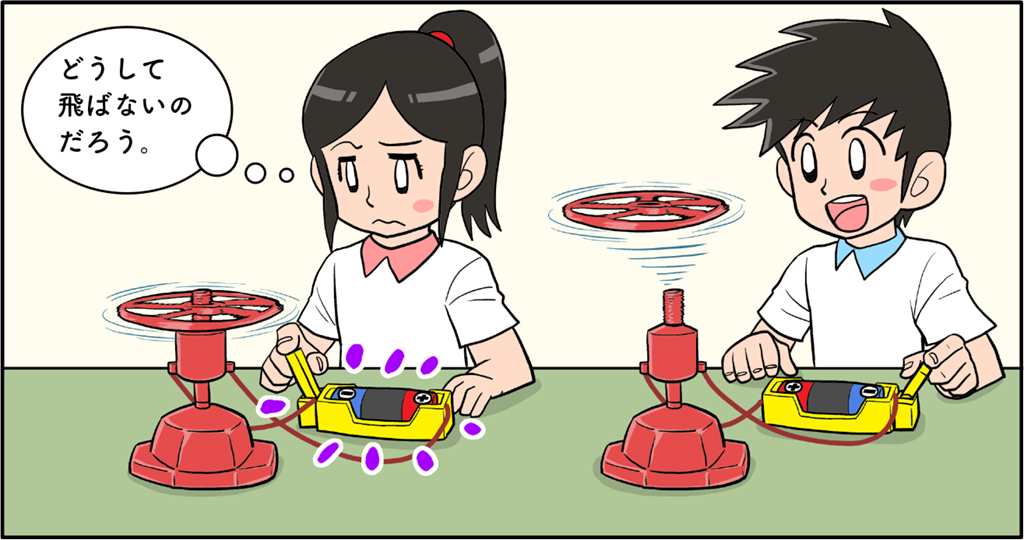

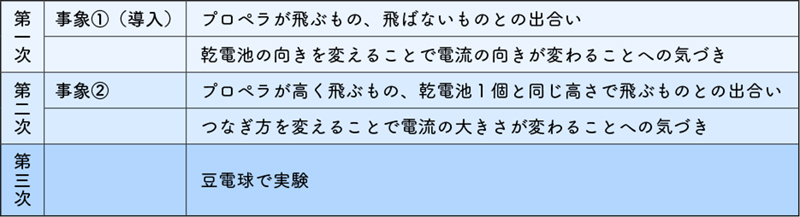

第一次ではプロペラが飛ばないことに注目させ、その原因として乾電池の向きを変えることで電流の向きが変わることに着目させます。このようにプロペラの回る向きが変わって飛ぶものと飛ばないものがあることに気付かせるところから、電流の向きを意識するような授業の流れにしました。

第二次では、飛ぶ高さの違うプロペラを回路を隠して提示しました。(一方は乾電池2個の直列回路、もう一方は並列回路です。比較するために乾電池1個をつないだものも、用意しておきます)子どもは、今度は「もっと高く飛ばしたい」と、再び知的好奇心が高まります。

⑵ 「量的な視点で見られる教材」のわかりやすさ

電流の向きや大きさを確かめるためには、以下の理由からこの教材は適していました。

●電流の向き →飛ぶ・飛ばないで判断できる

●電流の大きさ→プロペラの飛ぶ高さで判断できる

子どもにとって「高さ」は、わかりやすいものでした。「どれくらい明るいのか」「どのくらい速いか」は、子どもにとって見た目だけで判断することや、量的に比較することが難しいものです。特にそれらを比較するにはその現象が同時に起こっていなければ、なかなか比較できません。それに比べて「高さ(長さ)」は、ぱっと見た感じで捉えやすく、同時でなくても比較がしやすいのです。

2.子どもの強い「思い」や「願い」を引き出そう

⑴ 自分もやってみたい!

意欲をもたせるためにポイントとなるのは、子どもの知的好奇心を引き出すことです。例えば、子どもが「何でこうなるんだろう?」「もっと〇〇したい(強くしたい、遠くに飛ばしたい、速く走らせたい など)」「こんなはずじゃなかった!」「面白そう」などと感じるような事象との出合いが考えられます。

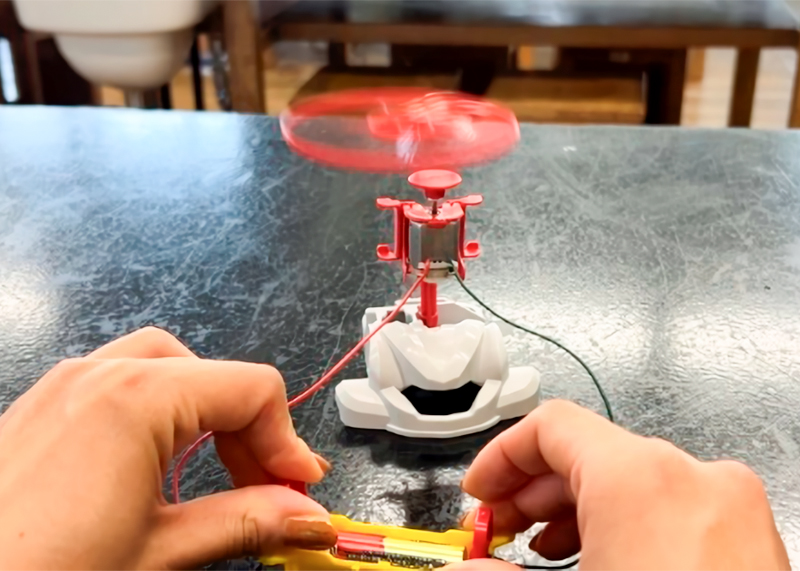

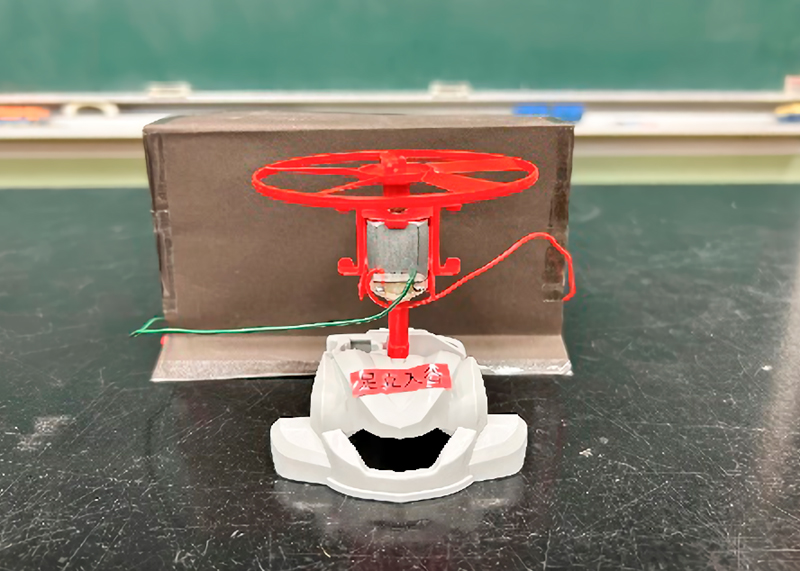

今回は次の写真のように電池の部分を隠した回路を提示し、スイッチを入れた途端にプロペラが上へ飛ぶ様子を見せます。そして、「自分もやってみたい!」の思いを醸成した後に、子どもにも一人一つの教材を用意し、一人一人が自分の教材で活動できるようにしました。

⑵ 僕のプロペラが飛ばない!

子どもがそれぞれ回路を作り、一斉にスイッチを入れると、高くプロペラが舞い上がる。…と思いきや、プロペラが飛ぶ子と飛ばない子に分かれます。電気は通ってプロペラは回っているのに、飛ばないプロペラがちらほら。子どもは、「僕のプロペラは飛ばない!なんで?!」「〇〇さんのは飛んだのに…」「何でこうなるんだろう。もしかして…」と、考え始めました。